LA AGRESION MARROQUI IIII

LA AGRESIÓN MARROQUÍ (III): DE CANARIAS A PEREJIL PASANDO POR CEUTA Y MELILLA

La estrategia de la «tensión controlada» Los episodios descritos en los artículos anteriores muestran sobradamente hasta qué punto desde el acceso a la independencia Marruecos se ha mostrado no sólo como una nación enemiga de España, sino además peligrosa e insistentemente reivindicativa. El proceso de independencia no significó el final de los posibles contenciosos entre España y esta nación islámica sino, por el contrario, el inicio de una cadena de agresiones que han venido incluyendo no sólo territorios teóricamente relacionados con Marruecos, sino también otros sobre los que nunca ejerció soberanía alguna. En otras palabras, bajo una supuesta reivindicación anticolonial se ha ocultado lo que es simplemente un proyecto imperialista cuya principal víctima es España. Si en los artículos anteriores hemos tenido ocasión de ver cómo esa agresividad ha obtenido éxitos continuos en Ifni y el Sáhara, en el siguiente nos detendremos en el desarrollo de esa política de agresión durante las últimas décadas en relación con aspectos como Ceuta, Melilla, las Canarias o la pesca.

El año de 1972 fue un verdadero hito en la historia de las relaciones contemporáneas entre España y Marruecos. En ese año, Hassán II promulgó tres decretos que afectaron de la manera más directa los intereses españoles. Los dos primeros fueron referidos a la marroquinización de tierras y actividades profesionales, comerciales e industriales, y el tercero fue la denuncia unilateral el 31 de marzo de 1972 del tratado por el que, a cambio del abandono de Ifni, España obtenía algunas concesiones pesqueras. Por si semejante paso —sin justificación alguna— no resultara suficiente, el 2 de marzo de 1973 Marruecos promulgó el dahir en virtud del cual ampliaba las aguas jurisdiccionales marroquíes de doce a setenta millas.

Los dos primeros actos —que recordaban desagradablemente las medidas nazis de arianización dirigidas contra los judíos— constituían una burla hacia derechos humanos fundamentales como los de propiedad, trabajo o igualdad ante la ley. Con todo, debe reconocerse que implicaban un regreso coherente a las condiciones de discriminación de los no musulmanes propia de la cultura islámica desde Mahoma. Quedaba así de manifiesto —y no pueden negarse los numerosos precedentes de este comportamiento— que Marruecos no estaba dispuesto a regirse de acuerdo con los principios del derecho internacional, sino en armonía con una ley, la islámica, que le situaba en una posición desde la que era legítimo atacar y privar de sus derechos a un adversario no islámico. Esa circunstancia se veía además acentuada en el reino de Marruecos por el hecho de que la dinastía reinante mantiene pretensiones de parentesco con Mahoma.

No menos grave que el proceso de marroquinización fue la ampliación de las aguas jurisdiccionales. Difícilmente habría podido ser más lesivo para España que Marruecos se atribuyera sin título alguno la posesión de unas aguas en las que comenzó a apresar y a despojar a los pesqueros españoles que llevaban faenando en ellas desde hacía siglos. En teoría, España podría haber aceptado una confrontación militar que forzara a Marruecos a plegarse al derecho internacional. En la práctica, semejante posibilidad estaba fuera de consideración y, de hecho, explica la escalada de agresiones marroquíes contra los intereses —no sólo pesqueros— de España que en 1975 tuvieron una culminación, que no una conclusión, con la Marcha Verde sobre el Sáhara. De hecho, el último año del gobierno de Franco no fue sólo el de la invasión del Sahara por Hassán II. En febrero de aquel mismo año Marruecos planteó ante el Comité de Descolonización de la ONU la situación de Ceuta y Melilla, islas Chafarinas, Vélez de la Gomera y Alhucemas insistiendo en que se trataba de colonias dominadas ilegítimamente por España, que no sólo debían ser descolonizadas sino también entregadas a la monarquía marroquí.

Durante los años setenta y ochenta la marina marroquí no dejó de detener pesqueros españoles a los que, como mínimo, se privaba de la carga y se sometía a cuantiosas multas, siendo también habitual que se encarcelara a los tripulantes. En abril de 1983, de nuevo de manera absolutamente arbitraria, Marruecos extendió la «zona de seguridad» a 222 millas en las costas del Sáhara. En enero de 1987, Hassán II propuso la creación de una «célula de reflexión hispano-marroquí sobre el futuro de Ceuta y Melilla». Como suele ser habitual en las mentalidades dictatoriales, la reflexión sólo podía ir en una dirección, la propia. La denominada célula de reflexión no implicaba, por lo tanto, la posibilidad de que Marruecos reconociera la innegable españolidad de ambas ciudades sino, por el contrario, el estudio de la manera en que España debía retirarse de ellas para entregárselas al sultán marroquí.

Ni siquiera la integración de España en la CEE la colocó a salvo de las apetencias marroquíes. Prueba de ello es que el tratado pesquero firmado el 1 de mayo de 1992 entre la CEE y Marruecos no puso fin ni a las tensiones relacionadas con la pesca —¡en zonas que Marruecos controlaba bien discutiblemente!— ni a las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Los años noventa fueron al respecto testigos de una cadena de presiones marroquíes sobre los intereses españoles sin tener en cuenta la legalidad internacional o los acuerdos firmados y atendiendo únicamente a la situación de debilidad del adversario. Así, durante los meses de marzo y abril de 1994, Hassán II se refirió repetidas veces a Ceuta y Melilla como territorios que debían ser recuperados. En julio del mismo año, las relaciones entre España y Marruecos entraban en una situación de especial crisis tras visitar Rabat Javier Solana, el ministro socialista de Asuntos Exteriores. Solana había recordado en esa ocasión —bastante lógicamente— que existía un mandato constitucional para aprobar estatutos de autonomía en Ceuta y Melilla, y la respuesta marroquí consistió en interrumpir las relaciones diplomáticas.

Se trataba tan sólo del inicio. Cuando en septiembre se aprobaron los estatutos de autonomía de las dos ciudades españolas, Marruecos desencadenó una ofensiva diplomática cuyo punto culminante fue la solicitud presentada ante la Asamblea General de la ONU para que España realizara la «devolución» al reino alauita de ambas ciudades. Como era de esperar, Marruecos contaba con el apoyo del mundo islámico y de no pocas de las dictaduras de otro signo. Marruecos no consiguió su objetivo, obviamente, pero semejante resultado no lo redujo a la pasividad. En abril de 1995 Hassán II rompió el acuerdo pesquero suscrito con la CEE un año antes de que llegara a la fecha de expiración. Una vez más, el derecho internacional carecía de valor para Marruecos si con ello lograba ocasionar un daño al adversario al que deseaba doblegar. De momento, España —la nación más perjudicada por el atropello unilateral de Marruecos— se vio enfrentada con unas indeseables consecuencias socioeconómicas. Para cualquier entendedor el mensaje no podía resultar más obvio.

Desde abril de 1995 hasta el 13 de noviembre del mismo año, las acciones diplomáticas encaminadas a solucionar un problema creado única y exclusivamente por la ambición expansionista de Hassán II fueron incansables y numerosísimas. En la última fecha citada se renovó el acuerdo hasta 1999, si bien Marruecos advirtió de que sería el último. Si, efectivamente, era o no ésa la intención de Hassán II, en 1995 resulta difícil de saber. Sin embargo, no puede caber duda de que cuando llegó el plazo del final Marruecos ya estaba decidido a no utilizarlo sino como instrumento de presión. El 30 de noviembre de 1999 venció el acuerdo. Durante más de un año se mantuvieron conversaciones para su renovación. Concluyeron —y no debería sorprender— en un rotundo fracaso. Así, en apenas unos años, Marruecos no sólo se había apoderado de unas aguas pesqueras a las que no tenía derecho alguno sino que además había logrado expulsar de ellas a las naciones que faenaban históricamente en las mismas —especialmente España— sin ningún tipo de compensaciones.

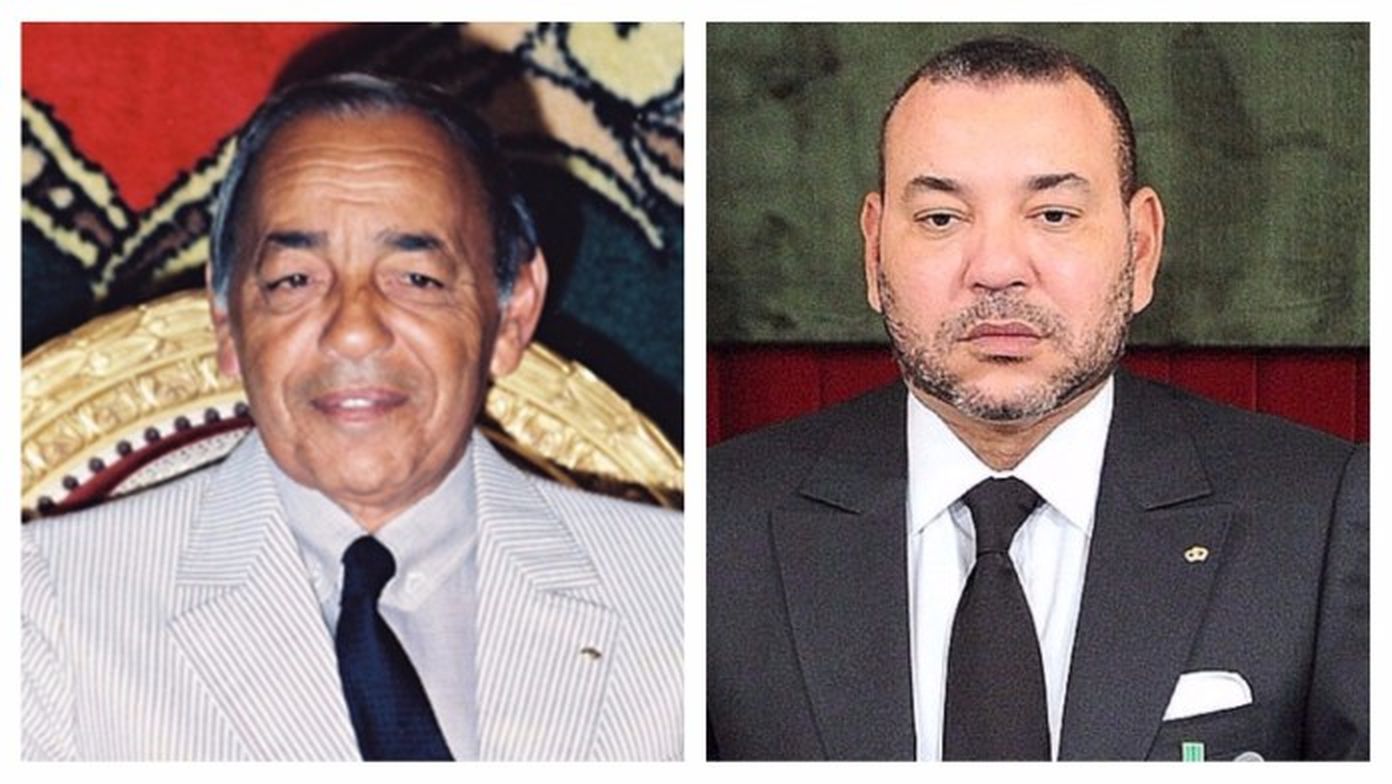

A la muerte de Hassán II, un sultán extraordinariamente despiadado que no sólo sometía a su pueblo a una feroz represión sino que estaba perpetrando desde hacía décadas un verdadero genocidio en el Sáhara, Marruecos podía sentirse plenamente satisfecho. Ciertamente, la situación económica y social no era buena —y era difícil esperar otra cosa teniendo en cuenta las coordenadas vitales del país que eran netamente islámicas—, pero desde hacía casi medio siglo no había dejado de asestar un golpe tras otro a España. De manera indubitable la había privado de Ifni, el Sáhara y las aguas pesqueras.

El hijo de Hassán II no tardaría en mostrarse digno heredero de su padre.

Mohammed VI, el sultán de las esperanzas defraudadas

Suele ser habitual en buena parte de los medios de comunicación que cada vez que se produce la muerte de un dictador, coronado o no, la toma del poder por su sucesor sea saludada con esperanzas de cambios democráticos. Suele ser también habitual que semejantes declaraciones —cargadas de buenas intenciones— se vean desmentidas en breve tiempo por una realidad ingrata. No sucedería otra cosa con Mohamed VI de Marruecos. Su advenimiento al trono fue recibido con simpatía —incluso con entusiasmo— por buena parte de los medios de comunicación y políticos en España. De su juventud se esperaba el paso de una monarquía teocrática a otra de corte constitucional y, de manera muy especial, el final de una política agresiva frente a España. Los que así se manifestaban pasaban por alto que, por definición, una monarquía que se declara emparentada con Mahoma no puede abandonar los principios despóticos del gobierno islámico para sustituirlos por otros democráticos, y esto simplemente porque si así obrara estaría traicionando su propia esencia.

El paso del tiempo ha demostrado efectivamente que Marruecos no ha iniciado una transición hacia formas democráticas. También ha dejado de manifiesto que la agresividad hacia España no se ha detenido. Por el contrario, ha incluido nuevas y peligrosas manifestaciones. Así, cuando el 20 de septiembre de 2000 el nuevo sultán visitó España, ninguno de los grandes problemas pendientes procedentes de Marruecos —pesca, tráfico de drogas e inmigración ilegal— quedó solucionado. Por el contrario, quedaron de manifiesto con más claridad si cabía situaciones que podían beneficiar a Marruecos —en especial a su clase política— pero que sólo perjudicaban a España. No podía ser de otra manera si se tiene en cuenta el hecho de que dos grandes negocios marroquíes —las mafias de la inmigración ilegal y el tráfico de drogas— tienen como destino principal el territorio español. Que con este telón de fondo 2001 resultara un año especialmente tenso era, por lo tanto, de esperar.

El 25 de abril del citado año, la UE se vio obligada a desestimar las condiciones exigidas por Marruecos para renovar el acuerdo de pesca. El resultado —que perjudicaba a España particularmente— no podía sorprender a cualquiera que conociera la estrategia de «tensión calculada» seguida por la monarquía alauita en sus relaciones con España. Sin embargo, en esta ocasión la reacción del gobierno español, presidido por José María Aznar, fue contundente, exigiendo de la UE que adoptara medidas contrarias a Marruecos. El 25 de julio, tras seis meses de negociaciones, España y Marruecos firmaron un convenio que pretendía regular la corriente migratoria que el segundo país canalizaba hacia el primero. A esas alturas, España tenía que hacer frente a la entrada de centenares de miles de inmigrantes marroquíes que, a pesar de su ilegalidad, podían beneficiarsede la sanidad y la educación gratuitas gracias a una legislación notablemente generosa como la española.

Con toda seguridad, el gobierno español aspiraba mediante este acuerdo si no a detener sí, al menos, a mermar el número de inmigrantes ilegales que, procedentes de las costas de Marruecos, llegaban hasta España. No tardaría en comprobar que, siguiendo un secular patrón de conducta, para Marruecos una cosa es lo acordado internacionalmente y otra —no pocas veces muy distinta— lo que está dispuesto a hacer. El 22 de agosto, antes de que se cumpliera un mes de la firma del acuerdo, España ofrecía ayuda técnica y legal a las autoridades marroquíes para frenar la afluencia de pateras. Por supuesto, el rey de Marruecos se manifestó ofendido por el ofrecimiento español —que, en puridad, debería haber aceptado— y durante el mes de septiembre se produjo un intercambio de acusaciones entre el sultán y el ministerio español de Asuntos Exteriores.

Para España, resultaba obvio que no sólo las autoridades marroquíes no estaban cumpliendo con su deber intentando controlar a las mafias de la inmigración ilegal y del tráfico de drogas, sino que en repetidas ocasiones actuaban en connivencia con ellas formando parte sustancial y esencial de su organigrama. La respuesta marroquí, una vez más, fue negar lo evidente y adoptar una posición de dignidad injustamente herida. Las discrepancias no eran escasas a la sazón, y durante el mes de octubre Marruecos optó por aumentar la «tensión calculada». Entre los días 19 y 22 doscientos municipios andaluces celebraron distintos referendos en favor de la independencia del Sáhara. Los mencionados actos carecían de valor legal e institucional y, muy posiblemente, tan sólo querían poner de manifiesto, de manera un tanto ingenua por otra parte, la repulsa ciudadana hacia la ocupación marroquí del Sáhara. No cabe tampoco descartar que en ellos se mostrara también el rechazo de algunas poblaciones andaluzas hacia los inmigrantes marroquíes, cuya presencia, con todos los problemas aparejados, sufren con mayor cercanía que otros enclaves españoles.

Que la ocupación del Sáhara por Marruecos es una de las peores y más cruentas arbitrariedades que ha contemplado la política internacional en el último cuarto de siglo no presenta duda alguna. Tampoco puede discutirse que el sultán no estaba dispuesto a tolerar ninguna censura al respecto, y menos de una nación a la que su padre había humillado en varias ocasiones y que ahora se permitía quejarse de la manera en que Marruecos apoyaba incluso mediante miembros de sus instituciones la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. El día 27, el embajador marroquí en Madrid, Abdesalam Al Baraka, fue llamado a consultas por «ciertas actitudes y posiciones españolas que conciernen a Marruecos». Cuatro días después, Marruecos anunciaba la cancelación de la Cumbre al más alto nivel (RAN) que, supuestamente, debía celebrar con España en diciembre.

Como en otras ocasiones anteriores, las acciones de Marruecos —injustificadas desde la perspectiva del derecho internacional pero totalmente comprensibles desde la de una monarquía islámica de derecho divino—fueron acompañadas de una ofensiva diplomática dirigida contra España. Así, el 12 de noviembre, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Mohamed Benaisa, reivindicó ante la ONU los «derechos de soberanía marroquíes» sobre Ceuta y Melilla. La escalada de agresividad por parte de Marruecos —una nación que planteaba a España gravísimos problemas relacionados con el tráfico de inmigrantes ilegales y de alijos de droga por el Estrecho— era obvia, pero el gobierno español optó por una política marcada más por el signo de la distensión que de la firmeza. De esa manera, el día 14, Josep Piqué, ministro español de Asuntos Exteriores, se entrevistó en Nueva York con su colega marroquí durante la reunión de la Asamblea General de la ONU, y dos días después España autorizó la ayuda al desarrollo destinada a Marruecos sin condicionarla al final de una crisis diplomática provocada por este país.

Por espacio de unos días pudo parecer que semejante política de generosidad de España iba a obtener sus frutos y que en breve se reanudarían las relaciones diplomáticas. El deseo de participar en ese esperado triunfo pesó, muy posiblemente, en el ánimo de José Luis Rodríguez Zapatero, el secretario general del PSOE, para viajar a Marruecos en esas fechas. Sin embargo, su viaje, llevado a cabo el 18 de diciembre, tan sólo puso de manifiesto la acostumbrada colección de errores cometidos por los políticos españoles en sus tratos con la monarquía alauita.

Rodríguez Zapatero fue visto, no sin razón, por Marruecos como una prueba de que la oposición creía más en una política de partido que, presumiblemente, pudiera favorecerla que en una política de Estado. Sin embargo, a pesar de todo, Rodríguez Zapatero no obtuvo beneficio alguno. Su viaje —que fue desautorizado por el gobierno español y en el curso del cual los marroquíes le obligaron, de manera humillante, a posar ante un mapa en el que Ceuta, Melilla y las Canarias aparecían como territorios pertenecientes a Marruecos— no obtuvo, finalmente, ningún resultado. En ese sentido no pudo resultar más oportuno el hecho de que el gobierno español decidiera combinar en sus actos la firmeza en los principios que consideraba justos con los intentos para zanjar la crisis abierta por Marruecos. Así, mientras por un lado se autorizaba a Repsol a realizar prospecciones petroleras frente a las costas de Canarias el 21 de diciembre —un hecho que provocó el 27 la exigencia de Marruecos de que se cancelara la autorización—, el 25 de febrero Piqué dejaba de manifiesto en Washington que España no se iba a doblegar ante las ambiciones marroquíes sobre el Sáhara al abogar por una resolución del conflicto de acuerdo con el informe del secretario general de la ONU, Kofi Annan.

Por espacio de unas semanas, nuevamente pudo pensarse que la crisis estaba a punto de llegar a su fin, y quizá habría sido así de haberse plegado el gobierno español a las exigencias marroquíes sobre el Sáhara. Sin embargo, el gabinete presidido por Aznar no estaba dispuesto a traicionar una posición sustentada en la legalidad y en los principios más elementales de la convivencia internacional. A finales de abril, cualquier observador imparcial y avezado era consciente de que Marruecos no estaba consiguiendo lo que deseaba y de que podía, por lo tanto, forzar la estrategia de la tensión calculada. Efectivamente, así fue. El 29 de abril, el diario El Mundo informaba de que Mohamed Benaisa, ministro marroquí de Asuntos Exteriores, calificaba de «chantaje» la posición de España favorable a la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental. El 1 de junio, las autoridades marroquíes expulsaban de El Aaiún a una delegación española de apoyo al Polisario, alegando que «su objetivo era molestar», y el 16 Yusufi insistía en que para mejorar las relaciones bilaterales entre Marruecos y España resultaba imperativo que ésta cambiara su posición ante el tema del Sáhara. Por más que desde instancias marroquíes se afirmara lo contrario, no daba la impresión de que el «chantaje» procediera de España.

Sin embargo, el gobierno de Aznar no estaba dispuesto a ceder, y a mediados del mes siguiente Marruecos volvió a aumentar la presión sobre España recurriendo, esta vez, a una agresión armada.

PEREJIL, MAS QUE UN ISLOTE

El día 11 de julio, un grupo de gendarmes marroquíes invadía el islote de Perejil, situado en aguas del Estrecho. Marruecos intentó justificar lo que no era sino la invasión de un territorio perteneciente a España alegando que pretendía con ello «combatir la emigración ilegal y el terrorismo en el Estrecho». Resultaba, desde luego, poco verosímil que las autoridades marroquíes hubieran cambiado su actitud laxa ante la emigración y, sobre todo, que ese cambio exigiera la invasión de un territorio español. No es por ello extraño que la comunidad internacional lo viera como lo que realmente era: una agresión contra España como manera de presionarla en los foros internacionales en cuestiones como la situación del Sáhara.

El desafío al que se enfrentaba el gobierno de Aznar no era de escasa importancia. Frente a lo que manifestaban algunos miembros de la oposición y distintos medios de comunicación, Perejil era mucho más que un islote. Se trataba, en realidad, de una decisiva prueba de fuerza. Si España, aun guiada de las mejores intenciones, cedía, el sultán de Marruecos lo interpretaría como un signo no de buena voluntad, sino de debilidad, y era más que previsible que, siguiendo una tradición de siglos, a continuación prosiguiera la agresión en dirección a Ceuta, Melilla y las Canarias. Resultaba pues imperativo responder con firme contundencia a la invasión. La cuestión era cómo hacerlo exactamente. ¿Debía procederse ya a desembarcar tropas en el islote y recuperarlo o, por el contrario, era más recomendable dar una serie de pasos previos que conjuraran o facilitaran tal posibilidad? Aznar optó por seguir esta segunda línea.

El día 13, mientras Marruecos se comprometía ante Romano Prodi, presidente de la Comisión europea, a «mantener la solución bajo control», el gobierno español enviaba tres navios a las costas de Ceuta y Melilla para «dar confianza a sus residentes». Al día siguiente, la actuación española recibía el respaldo de la UE, cuya presidencia expresaba su plena solidaridad con España y urgía a Marruecos a «retirar sus fuerzas». La respuesta del gobierno del sultán fue manifestar que no pensaba retirar sus tropas de Perejil porque se trataba de un ejercicio de soberanía sobre el territorio nacional.

Lo que sucedería en los días siguientes se oculta aún bajo la bruma de la documentación no desclasificada y pertenece, por lo tanto, más a la crónica que a la Historia. Algunos de los hechos resultan, sin embargo, indubitables. El 15, la OTAN declaró que la acción de Marruecos no era amistosa y que debía restaurar el statu quo. En paralelo, Aznar había obtenido garantías del presidente Bush en el sentido de que no respaldaría a Marruecos en el contencioso y, por el contrario, apoyaría diplomáticamente la recuperación del islote por España. El aliado estadounidense resultaba de especial relevancia en esos momentos, porque Mohamed VI estaba dispuesto a arrastrar a su país a una escalada bélica que fue impedida, en última instancia, por la presencia de submarinos estadounidenses en el Estrecho. El día 17 el gobierno español llamó a consultas «de forma inmediata y con carácter indefinido» a Arias Salgado, embajador en Rabat. Unas horas después, tropas españolas desembarcaban en Perejil y, sin derramamiento de sangre, recuperaban la isla y hacían prisioneros a los invasores marroquíes.

A pesar de las airadas protestas de Benaisa el día 18, exigiendo que España retirara sus tropas «de todas las costas marroquíes», resultaba obvio que Marruecos había recibido una sonora derrota —la primera en casi medio siglo— en su confrontación con el gobierno español. El 20, España y Marruecos —con una rapidez verdaderamente inusitada— alcanzaban un acuerdo para volver al statu quo y dos días después, en el curso de una visita de Ana Palacio, ministra española de Asuntos Exteriores, a Rabat, se procedía a la confirmación del mismo.

El día 30, en su discurso de la fiesta del trono, Mohamed VI intentaría cubrir la derrota sufrida con referencias al supuesto «derecho legítimo» de Marruecos para reclamar de España que pusiera «fin a la ocupación de Ceuta, Melilla y las islas vecinas». Así mismo recordó la propuesta de crear una «célula de reflexión», llevada a cabo años atrás por su padre, Hassán II. El mensaje resultaba obvio. Marruecos no había tenido más remedio que retroceder en la crisis de Perejil pero mantenía intactas todas sus reivindicaciones en relación con España.

No menos claras resultaban las conclusiones que podían extraerse del episodio. Con Mohamed VI, Marruecos iba a seguir una política interior que no debía sorprender a nadie si se tiene en cuenta que es una monarquía islámica de derecho divino cuya cabeza se proclama emparentada con el profeta Mahoma. De acuerdo con esa perspectiva política, cualquier signo de apaciguamiento por parte de España sería interpretado siempre como una señal de debilidad y cualquier acto que no encajara con los deseos de Marruecos sería objeto de las más encendidas protestas. Por otro lado, no cabía esperar de Marruecos que ciñera sus acciones a las normas del derecho internacional sino tan sólo al hecho de que el panorama mundial resultara más o menos favorable a sus ambiciones. Frente a semejante situación, la única salida para España era adoptar una política de firmeza que aceptara incluso la posibilidad de una confrontación armada para salvaguardar la integridad territorial. Esa política de firmeza, por otra parte, era implanteable sin el respaldo de la UE y de la OTAN pero, sobre todo, de Estados Unidos. De hecho, la mayor o menor cercanía entre España y Estados Unidos había determinado las conclusiones —tan distintas, ciertamente— a crisis como las del Sáhara Occidental o Perejil.

Precisamente, por todo lo que giraba en torno a la crisis, Perejil no era un mero islote, sino que implicaba mucho más. Fundamentalmente, saber si España estaba o no dispuesta —de una vez— a defenderse de las continuas agresiones procedentes de Marruecos. Por primera vez en casi cinco décadas parecía que la respuesta era indubitablemente afirmativa.

© 2021 JAVIER DE LUCAS