LAS BACTERIAS

ANTIBIOTICOS

Los antibióticos son la base de la medicina moderna. Sin ellos no podríamos enfrentarnos con las bacterias que causan infecciones mortales; tampoco podríamos utilizar la quimioterapia en pacientes con cáncer, no podríamos realizar trasplantes de órganos y ni siquiera podríamos realizar operaciones quirúrgicas sencillas. Debido a la excesiva utilización de estos medicamentos y a su mal uso, hemos favorecido la aparición y acumulación de bacterias resistentes a ellos, por lo que estos fármacos están dejando de funcionar como deberían. En la actualidad hay un aumento alarmante de bacterias resistentes a los antibióticos, que causan enfermedades y fallecimientos todos los días en los hospitales de todo el mundo. Necesitamos que los antibióticos que estamos utilizando mantengan su actividad durante más tiempo y también necesitamos descubrir otros nuevos.

Para la mayoría de las personas, el problema de la resistencia de las bacterias a los antibióticos es desconocido. Un problema que, de seguir empeorando, podría costar más de 25.000 vidas humanas al día en todo el mundo, dentro de tan solo 30 años. Más que el cáncer. De hecho, si usted o alguno de sus hijos o nietos van a padecer un cáncer a partir del año 2050, el riesgo de que fallezcan por ese cáncer es menor que el riesgo que tendrán de morir por una infección durante su tratamiento, si los antibióticos dejan de funcionar debidamente. O lo que es peor, si a usted le ocurre alguna «desgracia» y necesita operarse, y los antibióticos utilizados para reducir el riesgo de infección tras su cirugía ya no funcionan, entonces esa operación —cualquier operación— podría ser peor para usted que la propia enfermedad. Por ello, la Organización Mundial de la Salud habla de que la resistencia a los antibióticos va a ser uno de los tres problemas de salud más preocupantes para la humanidad en el siglo XXI.

Intentar curar a todos los enfermos infectados por bacterias resistentes a los antibióticos costará tanto dinero en el año 2050 que el producto interior bruto mundial podría reducirse entre un 1,1 % y un 3,8 % según el Banco Mundial. No hace falta entender mucho de macroeconomía, porque cuando te dicen que la combinación del producto interior bruto de todas las naciones del mundo podría llegar a reducirse cerca de un 4 %, lo primero que se te ocurre es que eso no puede ser nada bueno para las personas. Esto es la teoría, pero la realidad podría ser mucho peor si no hacemos algo entre todos. Entre todos no solo me refiero a usted o a mí —que mediante gestos tan sencillos como lavarnos las manos, vacunarnos o hacer un buen uso de los antibióticos ya estaríamos haciendo bastante—, me refiero a todos los países del mundo, ya que este es y será un problema global. Usted seguramente habrá oído en las noticias o leído en los periódicos las palabras Zika, Ébola, tuberculosis, malaria, sida; pero no tardará en escuchar otras como Enterobacter, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas o Enterococcus. Bacterias de estos seis géneros han pasado a denominarse en su conjunto patógenos ESKAPE, y traen ya de cabeza a los profesionales sanitarios. El término ESKAPE fue acuñado por el Centro de Control de Enfermedades —el CDC— de EE. UU. para señalar seis tipos de bacterias que escapan al efecto de los antibióticos comunes.

En este artículo hablaré esencialmente de bacterias, ya que son los microorganismos que pueden ser destruidos por los antibióticos. No hablaré de parásitos, ni de hongos, ni de virus; aunque todos ellos también han experimentado un aumento de las resistencias a sus respectivos fármacos, como los virus a los antirretrovirales o los hongos a los antifúngicos. Donde hay un antimicrobiano pueden aparecer resistencias. Incluso las células tumorales acaban por hacerse muchas veces resistentes a la quimioterapia.

Hay seis problemas que requieren solución, a riesgo de que den lugar a situaciones difícilmente controlables:

LOS SEIS PROBLEMAS

El primer problema es el uso inadecuado que las personas hacen de los antibióticos. Creemos que podemos utilizarlos a la ligera pero no es así. Al utilizarlos mal, estamos fomentando que dejen de tener eficacia.

El segundo problema es que los hospitales se han convertido en auténticos refugios de bacterias resistentes a los antibióticos —lo que algunos denominan superbacterias—. La concentración de personas que están recibiendo un tratamiento antibiótico en un hospital diariamente es muy alta y esto favorece la aparición de estas superbacterias. Además, dependiendo del hospital, pueden utilizarse cantidades distintas de antibióticos; por ejemplo, un hospital que realice muchos trasplantes de órganos utilizará muchos más antibióticos que uno que no realiza trasplantes, ya que se necesita mucha profilaxis debido a la inmunosupresión necesaria para que no haya rechazo del injerto —el órgano que se injerta en el cuerpo del paciente receptor—. Pero hay incluso estudios que demuestran que algunos hospitales consumen cinco o seis veces más antibióticos que otros hospitales del mismo tamaño y características, incluso en la misma ciudad. Debemos conseguir la optimización y reducción de los tratamientos empíricos con estas drogas, así como implementar las medidas de control de los brotes hospitalarios y mejorar las técnicas de identificación rápida y de vigilancia de las bacterias peligrosas y sus resistencias. Lo malo es que cuanto más vamos dejando sin solución estos temas, más avanza la resistencia a los antibióticos en los hospitales.

El tercer problema es que se utilizan demasiados antibióticos en la cría de animales destinados al consumo humano. Vacas, cerdos, gallinas, pollos, pavos, peces, etc., han sido —o son— alimentados o tratados con millones de toneladas de antibióticos anualmente en casi todo el mundo, lo que ha provocado un aumento del número de bacterias que se han hecho resistentes a ellos. Esas bacterias o sus genes de resistencia se encuentran ya en la mayoría de los ambientes en los que nos movemos.

El cuarto problema es que no hay nuevos antibióticos. En las últimas décadas no se han descubierto en la naturaleza nuevos tipos de antibióticos, y las empresas farmacéuticas han dejado de investigar en ellos porque ya no les resulta rentable. La mayoría de los que se utilizan a diario están dejando de funcionar y hay que aumentar las dosis o volver a utilizar otros más antiguos, pero que habíamos descartado por su alta toxicidad al utilizarlos en pacientes.

El quinto problema es el cambio climático. Un cambio climático "glocal". Esto quiere decir que se dará a nivel global, pero nos afectará de manera local. Olas de calor, lluvias torrenciales, inundaciones, huracanes, etc., en áreas localizadas del planeta, pero cada vez en más sitios, más frecuentes y más devastadores. Estos eventos climáticos extremos causarán un aumento de las enfermedades infecciosas, y por lo tanto una necesidad de utilizar masivamente antibióticos en las zonas afectadas.

El sexto problema es que las bacterias resistentes a los antibióticos pueden viajar de un sitio a otro del planeta con enorme facilidad. Solo necesitan personas que las transporten. De hecho, uno de los sitios donde se han encontrado muchas bacterias resistentes a los antibióticos es en las manecillas de las puertas de los servicios de caballeros de los aeropuertos.

Son muchos problemas que tenemos que abordar de manera continua y coordinada antes de que sea demasiado tarde y cada vez necesitemos más tiempo, más esfuerzo y más dinero para revertir la situación. Los investigadores científicos trabajan para ayudar a la sociedad. Aplican el método científico, realizan experimentos y elaboran teorías basándose en hechos y evidencias. Comunican los resultados de sus investigaciones a través de revistas científicas. Esos resultados son evaluados por otros investigadores, y posteriormente se comunican a la sociedad, a través de notas de prensa, programas de televisión, eventos de divulgación científica, etc. Toda esa información puede consultarse en internet, pero, eso sí, no en Google, sino en revistas y libros especializados también accesibles a todo el mundo. En la Red hay que saber qué información es correcta y cuál no; y los colegios y las universidades deberían enseñar cómo distinguirlas.

Los seis problemas citados anteriormente tienen difícil solución porque no son conocidos o percibidos por una gran parte de la sociedad. Si la sociedad no los conoce o no los percibe, no toma medidas contra ellos o no presiona a quienes podrían tomar medidas para solucionarlos. Actualmente en Europa se calcula que mueren al año 25.000 personas por culpa de enfermedades infecciosas causadas por bacterias resistentes a los antibióticos. En el mundo 700.000. Si la magnitud del problema no se reduce, en el año 2050 morirá mucha más gente debido a este problema global. Para poder solucionarlo, hay que conocerlo.

Desde que abrimos los ojos al despertar por la mañana hasta que los cerramos cuando nos quedamos dormidos por la noche, todo, absolutamente todo lo que observamos está cubierto de bacterias. Desde las sábanas de nuestra cama hasta los árboles que asoman al otro lado de la calle. Todo. Desde los bolígrafos de nuestro escritorio hasta las monedas que llevamos en el bolsillo o los cromos que intercambian nuestro hijos en el colegio; el pelo de nuestras mascotas, las revistas del quiosco, la pantalla de nuestro móvil o el teclado de nuestro ordenador. Nosotros no las vemos, pero están ahí. Y hay muchas. Tomando unas pocas muestras en algunos sitios de una casa, podríamos saber si en ella vive un hombre o una mujer, o una pareja, y si tienen un gato, un perro o un periquito, dependiendo de las especies de bacterias que encontremos en esas muestras.

El planeta tierra, donde vivimos, tiene para nosotros el mismo tamaño que el que representa una persona para una bacteria. Así de grandes nos ven las bacterias. Bueno, nos verían, si tuvieran ojos. En realidad las bacterias son bastante simples. No piensan en trabajar, ni en ir de vacaciones, ni en pagar la hipoteca; no tienen problemas mentales ni sienten ni padecen emociones, no les importa el tiempo que hace, ni la economía mundial, ni el cambio climático. Simplemente están ahí. Solo reaccionan a estímulos físicos o químicos y les encanta crecer y multiplicarse —como les ha enseñado la evolución—. Y un sitio perfecto para crecer y multiplicarse es el cuerpo humano. Nuestro cuerpo les entusiasma porque tiene una temperatura y una humedad perfectas y está lleno de elementos nutritivos fáciles de asimilar. Han evolucionado con nosotros y con el resto de seres vivos con los que coexistimos.

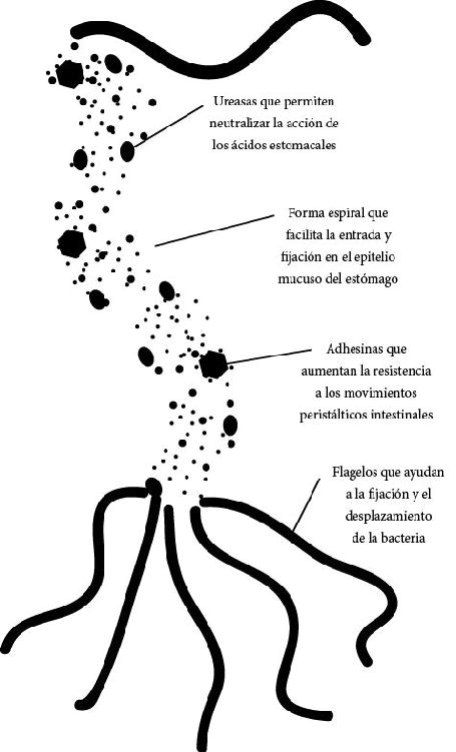

Helicobacter pylori

Incluso una buena parte de la población mundial —en España el 50 % de la gente— acoge a una especie que se ha adaptado a vivir en nosotros a pesar de encontrarse en un ambiente absolutamente hostil para la mayoría de bacterias: el estómago humano. Es el Helicobacter pylori, una bacteria que coloniza nuestro estómago y que vive cómodamente en su parte mucosa, resistiendo a los terribles ácidos que producimos para digerir el alimento. Esta bacteria puede llegar a causar gastritis crónica, úlcera péptica e incluso —si pasa muchos años con nosotros— inflamación crónica que puede conducir a un cáncer gástrico, uno de los pocos tipos de cáncer inducidos por microorganismos. Pasa bastante desapercibida en la mayoría de personas, pero si comienza a causar problemas serios hay que tomar aproximadamente 120 pastillas en 10 días para eliminarla.

Nuestro cuerpo, por lo tanto, está lleno de bacterias. Evidentemente, estas bacterias se encuentran sobre nuestra piel y mucosas y en nuestro tracto digestivo. No se encuentran en el cerebro o en el corazón, tampoco en el bazo, los riñones u otros órganos internos que permanecen estériles. Pero si tomamos una muestra de nuestro pelo, de la nariz, de los oídos, de nuestras uñas, de nuestra boca o de nuestro intestino grueso y la ponemos en las condiciones adecuadas, veremos a esas bacterias crecer y formar colonias que contienen miles de millones de ellas. En realidad solo hemos sabido cultivar un pequeño porcentaje de nuestras bacterias, quizás menos del 5 % de todas las que tenemos..

Lactobacillus acidophilus, fotografía de microscopía electrónica de barrido. Los lactobacilos forman parte de nuestra microbiota intestinal

EL SISTEMA INMUNITARIO

Los neonatos apenas tienen bacterias en su cuerpo, pero son colonizados muy rápidamente cuando asoman la cabeza por el canal del parto o por la incisión quirúrgica de la cesárea. Las primeras bacterias que colonizan al niño recién nacido saben a dónde tienen que dirigirse y qué lugares tienen que ocupar en el cuerpo; en la boca, en el intestino, en las axilas, en la nariz, debajo de las uñas, en la cabeza. Las que entran en el cuerpo comienzan a educar a su sistema inmunitario y le explican qué es lo bueno y qué es lo malo; le presentan sus respetos. Se establece un vínculo eterno entre nuestro sistema inmunitario y nuestra microbiota intestinal. Se hacen amigos. Las bacterias que se quedan recubriendo al niño, en su piel y mucosas, permanecen separadas del sistema inmunitario por los epitelios del cuerpo y no entablan una amistad tan fructífera con él.

Las primeras bacterias intestinales comienzan a trabajar para ese nuevo ser humano y el sistema inmunitario las deja tranquilas. Muchas de las bacterias con las que entra en contacto un bebé hasta las 6 semanas de vida se quedarán para siempre con él. Pero un bebé no tiene el sistema inmunitario totalmente desarrollado cuando nace, por lo que es especialmente frágil durante sus primeros meses de vida. En ese momento, el ser humano es especialmente vulnerable a las infecciones por microorganismos patógenos. Una vez que nuestro sistema inmunitario se ha desarrollado con normalidad, si otras bacterias "malas" quieren ocupar el lugar de las buenas, nuestro sistema inmunitario se encarga de ellas destruyéndolas. Nuestra especie lleva unos cuantos cientos de miles de años haciendo esto.

Microfotografía de microscopía electrónica de barrido mostrando células del tejido sanguíneo

Este sistema inmunitario es un arma de defensa absolutamente extraordinaria. Mientras usted está leyendo este artículo, está respirando. Mientras respira, está introduciendo en sus pulmones aire que contiene partículas extrañas y también bacterias. Algunas de esas bacterias llegan a sus pulmones y son eliminadas rápidamente por el sistema de vigilancia que opera en ese lugar del cuerpo. Si está leyendo usted este artículo mientras se toma un café —o simplemente cuando traga saliva— sepa que está introduciendo en su tubo digestivo miles de bacterias. Algunas de estas bacterias lograrán sortear los ácidos de su estómago y llegarán a su intestino, pero allí las esperan sus bacterias buenas, que no dejarán fácilmente que estas otras ocupen su lugar. Si alguna de estas bacterias foráneas que ha introducido en su tubo digestivo logra llegar a la pared del intestino, le espera una sorpresa mucho peor: células del sistema inmunitario como macrófagos, neutrófilos o células dendríticas, que se encargarán enérgicamente de ellas. Uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza que se puede observar a través de un microscopio potente es el de una célula defensiva humana comiéndose a un grupo de bacterias. Todo el mundo debería poder contemplar estos espectáculos microscópicos. Algunas de las células de nuestro sistema inmunitario tienen memoria. Si un microorganismo ataca una segunda vez, las células defensivas —con las que su pariente había entrado en contacto antes— actúan más rápido y con más fuerza. Esta es la base de la inmunidad que proporcionan las vacunas.

Pero con la edad, tras años de lucha contra esas bacterias ambientales, o contra alergias, infecciones, tumores, el estrés, etc., el sistema inmunitario humano se vuelve más débil y no responde tan rápido ni tan bien ante los peligros. Es lo que se denomina inmunosenescencia. Un sistema inmunitario envejecido no puede controlar — por ejemplo— la proliferación de células tumorales de la misma manera que uno joven. Tampoco resistirá los ataques de patógenos que nos visitan a menudo, como el virus de la gripe estacional. Una neumonía bacteriana en un joven tiene normalmente menos complicaciones que en una persona mayor. Nuestro cuerpo se deteriora, no hay remedio. Hay que asumirlo. Cuidando nuestro cuerpo, cuidamos también nuestro sistema inmunitario para que funcione durante más tiempo de la mejor manera posible.

Los antibióticos colaboran de una manera extraordinaria ayudando a nuestro sistema inmunitario. En algunos casos, hacen a las bacterias más lentas, más débiles o con menor capacidad para multiplicarse. Las infecciones se producen cuando nuestro sistema inmunitario no puede controlar a un determinado grupo de bacterias que ha entrado en el cuerpo. Por ejemplo, cuando nos cortamos con algo punzante que está sucio. Por esa herida entran un número de bacterias que podrían multiplicarse velozmente. A pesar de la rápida actuación de nuestro sistema inmunitario, esa infección podría ser incontrolable y hacer que necesitemos la ayuda de armas biológicas externas, como los antibióticos. Si el antibiótico funciona —las bacterias son sensibles a él— se reduce el número de bacterias presentes en la infección, dejándolo en un nivel bajo que nuestro sistema inmunitario ya puede controlar. Si el antibiótico que tomamos no es efectivo contra esas bacterias —porque estas son resistentes a él— seguirán multiplicándose y nuestro sistema inmunitario lo tendrá mucho peor para controlarlas.

Cuando por diversas circunstancias nuestro sistema inmunitario está debilitado, como por ejemplo tras una sesión de quimioterapia —si padecemos cáncer—, nos quedamos sin esas defensas. Las sesiones de quimioterapia machacan a las células del cáncer, pero también a muchas otras buenas, como a las de nuestros folículos pilosos, a las de nuestros intestinos o a las de nuestro sistema inmunitario, reduciendo su número o haciendo que no actúen de forma normal. Por lo tanto, las bacterias que se introducen en el cuerpo de estos pacientes a través del sistema respiratorio, o del tracto digestivo, o de una herida, serán muy malas de controlar, porque su sistema inmunitario está prácticamente ausente. En este caso, un simple constipado puede ser fatal. Ese paciente no tiene apenas defensas y cualquier bacteria que llegue a sus pulmones no encontrará oposición y tendrá una buena oportunidad de multiplicarse y causar —por ejemplo— una neumonía que podría llegar a ser mortal. Los pacientes que reciben quimioterapia deben estar protegidos con otras armas: los antibióticos. Estos antibióticos que reciben los pacientes con cáncer ayudan a controlar cualquier pequeña infección que podría ser mortal y que en personas sanas no daría apenas algún problema.

MICROBIOMA

El conjunto de bacterias viables que está presente en nuestro cuerpo se denomina microbiota y el conjunto de genes y productos bacterianos de todas esas bacterias se denomina microbioma. Estos términos se han puesto de moda, y con razón. El 18 de octubre del 2007 se publicó un artículo en la revista Nature con el título: «El proyecto ‘Microbioma Humano’». Su objetivo —como lo fue el proyecto «Genoma Humano» en su día— no es otro que el de conocer todos los componentes microbianos del ser humano para comprender cómo contribuyen a la fisiología humana y a su predisposición a las enfermedades. Los científicos ya están seguros de que las bacterias, sobre todo las que tenemos en el intestino, juegan un papel esencial en nuestra vida. Como la mayoría de veces, se han utilizado ratones para demostrarlo. Pero unos ratones especiales. Unos ratones que no tienen bacterias en su cuerpo. Son los denominados ratones libres de gérmenes, tratados muy cuidadosamente en el laboratorio desde que están en el interior de sus madres.

Cuando son unas pequeñas crías, son retirados cuidadosamente del vientre de su progenitora por cesárea, en incubadoras especiales totalmente libres de microorganismos, con aire limpio y un ambiente completamente estéril. De este modo, los pequeños ratones no entran en contacto con ninguna superficie contaminada, ni siquiera con la piel de su madre o con el aire de la sala. Son criados en esas incubadoras, y su alimento y su bebida se esterilizan para que tampoco se puedan introducir bacterias en su cuerpo al comer o beber. El aire que entra en la incubadora pasa por unos filtros especiales que no dejan pasar microorganismos. Por eso estos ratones son tan importantes, porque podemos compararlos con ratones normales y ver cómo influye en ellos el tener bacterias o no en su cuerpo.

Pero esos ratones sin bacterias no muestran un desarrollo normal en comparación con ratones hermanos que sí han sido criados en condiciones normales. Si se examina su tubo digestivo, no vemos ni una sola bacteria; al contrario que en los ratones normales, cuyos tubos digestivos están lleno de bacterias, como en los humanos. Además, el sistema inmunitario es bastante diferente entre los ratones libres de bacterias y los ratones normales. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, los ratones libres de gérmenes tienen un sistema inmunitario subdesarrollado, con nódulos linfáticos más pequeños y en menor número. También tienen menos células plasmáticas y linfocitos, que son una parte de las células encargadas de protegerlos; además, secretan menos anticuerpos y por lo tanto son más susceptibles a los patógenos. Un ratón sin bacterias es un ratón más frágil. Más frágil pero muy útil, porque podemos estudiar qué pasa cuando le introducimos las bacterias que nosotros queremos.

Si a los ratones libres de gérmenes se les saca fuera de las incubadoras, se les alimenta de forma normal y respiran aire normal, inmediatamente comienzan a ser colonizados por bacterias y pronto comienzan un desarrollo también relativamente normal. Y así es. Tras realizar estos experimentos de liberar a los ratones sin bacterias de su inexpugnable fortaleza antigérmenes, los científicos han querido conocer de forma análoga cómo llegan las primeras bacterias al cuerpo de los bebés humanos. Estudiaron las bacterias que tenían los niños justo después de nacer, tomando muestras de sus fosas nasales, de la boca, de la piel y de sus desechos, y vieron que había diferencias muy importantes dependiendo si el niño nacía por parto normal o por cesárea. Hasta las 6 semanas de edad, los niños que nacen mediante parto normal tienen más bacterias y de más especies distintas que los niños que nacen por cesárea. Y esto puede tener implicaciones importantes en la salud futura de esos niños. Se comprobó que las bacterias que estaban presentes en mayor número en los niños que nacen mediante un parto normal proceden en su mayoría de la vagina de la madre, mientras que en los niños que nacen por cesárea, las bacterias provienen principalmente de la piel del torso de sus madres.

A medida que transcurren los tres primeros años de vida del niño, la cantidad de bacterias diferentes que lo colonizan aumenta. A partir de los tres años, las bacterias que tenemos ya se parecen casi al cien por cien a las que tenemos en edad juvenil y adulta. Con la vejez, la cantidad de especies que siguen con nosotros disminuye ligeramente.

.

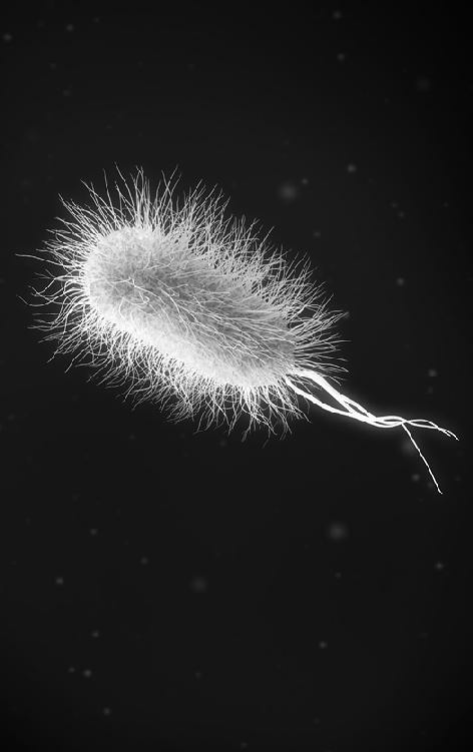

Escherichia coli con fimbrias y flagelos

Durante esos tres primeros años de vida es cuando tienen lugar los eventos más importantes para la salud y el desarrollo del niño; y estos eventos tienen mucho que ver con sus bacterias intestinales. Por supuesto, la microbiota de cada niño está condicionada por las circunstancias sociales donde se desarrolla su infancia, su higiene, su genética, su estado inmunitario o su alimentación, etc. Pero su microbiota es clave.

Cuando perturbamos la tranquilidad de las comunidades de bacterias que viven en nosotros estamos provocando lo que se llama disbiosis, un cambio en su composición y distribución, o en su funcionamiento; puede ser una disbiosis intestinal, disbiosis respiratoria, etc., y esto es malo. Hoy en día sabemos que la alteración de la microbiota intestinal de una persona puede causar no solo desórdenes en el tubo digestivo —como colitis ulcerativa o síndrome del intestino o colon irritable—sino también alzhéimer o parkinson, o incluso algunos tipos de autismo. Sí, enfermedades ligadas al sistema nervioso. Esto es tan nuevo como sorprendente, pero es así. Ello es debido a que tenemos un sistema nervioso muy complicado con conexiones directas muy importantes entre el tubo digestivo y el cerebro, como el nervio denominado vago. La descripción del complejo sistema de señales que van desde nuestras tripas hasta nuestra cabeza va más allá del contenido de este artículo. Ya lo dijo Hipócrates: «Todas las enfermedades comienzan en el intestino».

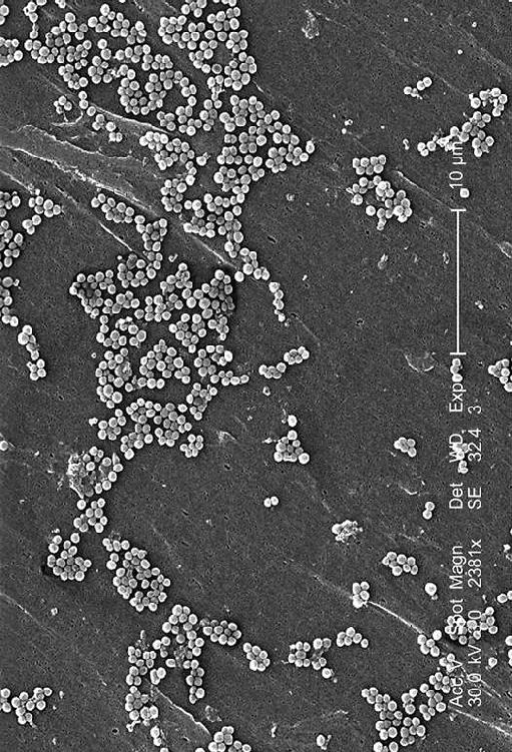

Microscopía electrónica de barrido con una preparación que muestra numerosos Staphylococcus aureus

Lo que me interesa contar en este artículo tiene más que ver con la estabilidad y tranquilidad de nuestras bacterias intestinales. La mayoría de los cientos de especies de bacterias que tenemos en el cuerpo no son malas; de hecho la mayoría son muy buenas y beneficiosas, incluso algunas colaboran en diversas tareas relacionadas con la digestión y la obtención de nutrientes para nuestro cuerpo. Pero de vez en cuando algunas bacterias de alguna de estas especies que viven con nosotros cambian de posición y pueden causar infecciones. Por ejemplo, los Staphylococcus aureus de nuestra piel pueden entrar en nuestro cuerpo por una herida, y ahí es donde puede surgir un problema. Alguna de nuestras Escherichia coli intestinales pueden llegar hasta el aparato urinario y causar una cistitis. Alguno de los Streptococcus pyogenes de nuestra boca puede llegar al sistema respiratorio y causar un dolor de garganta o una neumonía. Una bacteria normal en el sitio inadecuado puede ser un grave problema. Bueno, una sola no, quizás cientos o miles. En una infección de garganta no hay 27 bacterias, o 321, posiblemente haya miles de millones.

Nuestro sistema inmunitario —las células y moléculas que protegen nuestro cuerpo— puede controlar un número alto de microorganismos indeseables, pero no muchos millones. Además, las bacterias se dividen muy rápido cuando están en las condiciones adecuadas y el interior de nuestro cuerpo ofrece esas condiciones.

Los seres humanos generamos descendencia generalmente cada veinte o treinta años y normalmente nos contentamos con tener entre uno y dos hijos (o ninguno), pero las bacterias pueden tener descendencia dentro de nuestro cuerpo cada veinte minutos y no paran de dividirse mientras tengan espacio y alimento para hacerlo. Una infección es como una carrera entre la dispersión y la multiplicación de las bacterias en los tejidos, y la movilización de las defensas de nuestro cuerpo para eliminar esas bacterias. La ventaja de las bacterias puede estar en la utilización de algunas características especiales o factores de virulencia que poseen y la ventaja de nuestras defensas puede ser el tipo de respuesta inmunitaria que se moviliza. La Sociedad Española de Inmunología ha publicado un excelente libro para niños titulado "Los misterios del sistema inmunitario. Cómo protege a nuestro cuerpo", muy recomendable para que los jóvenes puedan entender la respuesta inmunitaria del cuerpo humano.

De vez en cuando aparece una determinada cepa o estirpe bacteriana —una variante genética dentro de una misma especie, con unas características que la distinguen de otras cepas de esa especie— que tiene una dosis infectiva muy baja, esto es, que tan solo unas pocas bacterias de esa estirpe en concreto pueden dar lugar a una infección complicada —aunque afortunadamente no hay muchas—. Esto es normalmente debido a que esas pocas bacterias pueden encontrarse en una zona del cuerpo con baja vigilancia del sistema inmunitario, o en la sangre, o a que esa cepa en particular tiene alguna característica que la hace especialmente virulenta y peligrosa. Algunas bacterias pueden dividirse en suero humano o en sangre a una velocidad muy parecida a como lo hacen en el laboratorio, en condiciones artificiales que nosotros creamos para estudiarlas mejor. Pongamos por ejemplo, cada veinte minutos —Clostridium perfringens tarda menos de diez minutos—. Entonces, cuando pueden dividirse tan rápidamente, donde al principio había 100 bacterias en tres horas puede haber más de 50.000; en seis horas y media podría haber más de 52 millones (52.428.800 para ser exactos). Demasiadas bacterias corriendo dentro de nuestro cuerpo por sitios inadecuados. Demasiadas incluso para nuestro poderoso sistema inmunitario, que sin duda tratará de neutralizarlas porque no están donde deben.

Sabemos además que algunas bacterias "malas" son capaces de dejarse comer por las células de nuestro sistema inmunitario —que patrullan constantemente nuestro cuerpo— para luego multiplicarse dentro de estas y utilizar sus tripas como fuente de alimento hasta matarlas; luego saldrán de sus cadáveres celulares para volver a infectar a células vecinas. Así de complejos son los productos de la evolución. En algunos casos, si las bacterias no se multiplican de forma rápida y la célula que las ha comido —por ejemplo, un macrófago—no muere, estas bacterias pueden permanecer escondidas dentro del cuerpo, esperando la oportunidad de poder causar una infección con éxito.

CONTINUARÁ

© 2024 JAVIER DE LUCAS