CAMBIOS CIMATICOS

Las causas y los problemas

A primera vista, no debiéramos escandalizarnos al constatar las temperaturas que se han alcanzado a finales del siglo XX y comienzos del XXI. Desde el punto de vista exclusivamente térmico estamos mejor de lo que estábamos hace cien o hace doscientos años. ¿No se ha hablado del «periodo óptimo romano» o del «periodo óptimo medieval»? ¿No fueron aquellos unos tiempos de plenitud, y acaso no hubo en ellos una estabilidad en las condiciones climáticas, y hasta si se quiere —sin tratar de formular juicios históricos—de estabilidad en las formas de vida y el desarrollo de los hombres? ¿Por qué, en cambio, cuando las temperaturas alcanzan el mismo nivel, ahora se nos habla de este aumento térmico como de una amenazadora noticia, y se nos trasmite con ella un augurio de males sin cuento capaces de llenarnos de zozobra? Dos parecen ser las causas de esa valoración tan negativa.

—Primera: de todos los procesos de cambio climático que ha habido en este mundo, el que estamos viviendo es completamente distinto a los demás por su naturaleza. Y la razón es muy sencilla: es el primero que de modo categórico y sin dudas de ninguna clase está provocado por el hombre. Este hecho cambia todas las valoraciones, porque por primera vez no se trata de un fenómeno climático provocado por factores naturales, sino que es obra de una intrusión de los seres humanos en el orden establecido por la naturaleza. ¿Tenemos derecho a hacerlo? Y al alterar el equilibrio natural de las cosas, ¿no nos exponemos a consecuencias imprevisibles, situadas fuera de ese orden natural?

—Segunda: se da por supuesto que el calentamiento que estamos sufriendo es consecuencia del afán desaforado del hombre por progresar a toda costa, y que a este afán de progreso estamos sacrificando todo lo demás, incluso aquellos principios naturales que garantizan el equilibro de nuestro entorno. No reparamos en medios, y como continuemos atentando contra la naturaleza, y, en lo que al clima respecta, como continuemos calentando el mundo, el ascenso de temperaturas llegará a extremos prohibitivos. Y el hombre, ansioso de beneficios y de comodidades, no renunciará a hacer lo que está haciendo hasta que la situación no tenga remedio. Puede llegarse a un punto de no retorno si no renunciamos a nuestro modo de hacer las cosas. Es preciso dejar de envenenar el planeta, porque podemos quedarnos sin este mundo maravilloso en que vivimos, y que por primera vez en la historia estamos poniendo en peligro.

De aquí los esfuerzos por alertarnos (incluso cuando los alarmistas lo creen conveniente, por asustarnos) para que restrinjamos los medios que hoy poseemos para producir energía, o para que busquemos formas de energía «limpia» que eviten el peligro de estropear este mundo. Vamos a considerar en este apartado algunos de los aspectos sobre los cuales se nos alerta, para tratar de comprender del mejor modo posible lo que ocurre o lo que puede ocurrir en lo futuro, y lo que ha de hacerse para evitar los peligros en que nos vemos envueltos.

Causas del efecto invernadero

Una vez admitida la intervención del hombre en el proceso de calentamiento climático, desde hace unos años se ha extendido esta acusación a nuestros antepasados cuando menos desde el neolítico, como si nuestra especie fuera un elemento perturbador en el equilibrio del mundo. Algunas actitudes pueden producirnos un cierto tufillo de complejo de culpabilidad, como si por naturaleza fuésemos enemigos de la naturaleza misma, o unos seres peligrosos. Por supuesto, hay motivos para suponer que nuestros antepasados se sintieron en cierto modo dueños de la naturaleza para modificarla a su favor o ponerla a su servicio. Este sentido de «rey de la Creación» ha prevalecido durante mucho tiempo en nuestra conciencia, y ha servido para enaltecer la dignidad de la naturaleza humana cuando sabe estar a la altura de las circunstancias.

Esta conciencia, qué duda cabe, pudo contribuir a los más nobles propósitos, y nadie tuvo la menor intención de condenarla. Bien. El ser humano ha sido capaz de todos los progresos y ha podido resistir las fuerzas de la naturaleza, y poco a poco superar sus peligros y dificultades, encontrando los medios que le han permitido avanzar y alcanzar nuevos niveles de desarrollo, de inventiva y de posibilidades —algunas nobilísimas y llenas de excelencia— en el mundo que le vio nacer. Cabe suponer que, en medio de sus avances y de los procedimientos empleados para su subsistencia y su mejora, el ser humano ha podido influir desde tiempos muy antiguos en la composición de la atmósfera y en la misma elevación de la temperatura por obra de la deforestación, los cultivos, la domesticación de animales, especialmente los rumiantes, que liberan buenas cantidades de metano a la atmósfera, y también por su capacidad para prender fuego y quemar vegetales secos para librarse de la maleza, para calentarse o para cocinar. Sí, cabe suponer todo eso, sin que tengamos el menor motivo para censurar a nuestros antiguos predecesores.

Tenían perfecto derecho a cazar, comer, cocinar, cultivar especies necesarias para su vida, reunir animales útiles en sus corrales. Todas esas actividades no solo eran perfectamente lícitas, sino que implicaron un avance, una acción inteligente y no malintencionada en la ordenación del mundo. Y aunque sea cierto que contaminaron o contribuyeron hasta cierto punto a cambiar el clima, nos sobran razones para suponer que su influjo fue mínimo. Eran muy pocos en la inmensidad del planeta, y su acción no pudo tener efectos decisivos. Suele exagerarse en este punto, y, aunque el descubrimiento de la antigüedad del efecto antrópico sea interesante, hemos de ser prudentes a la hora de conceder excesiva importancia a esa constatación.

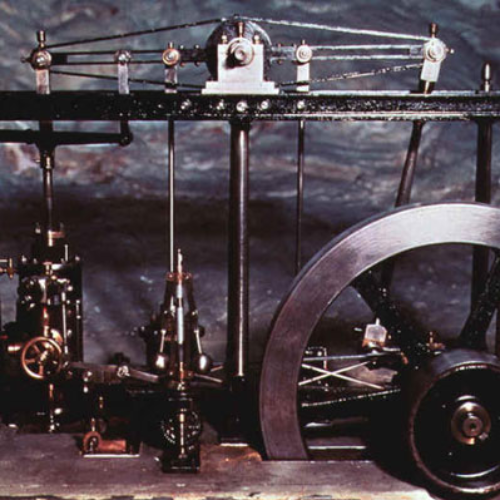

La influencia del género humano sobre el clima debió incrementarse paulatinamente conforme el número de nuestros semejantes se multiplicaba sobre la superficie de la Tierra, y conforme sus avances pudieron modificar en un grado cada vez mayor el panorama y las condiciones de la naturaleza. No puede criticarse el afán del hombre por conocer y explorar nuevas tierras, la búsqueda de elementos convenientes para el buen desarrollo de la vida, los progresos científicos que le permitieron vivir cada vez mejor, lo mismo por lo que se refiere a su nivel material que al espiritual, el intelectual, el artístico, el científico. Ahora bien: lo que incrementó hasta grados desconocidos hasta entonces en la historia las posibilidades materiales del hombre en este mundo fue la revolución industrial en el siglo XIX y muy especialmente la aplicación de la máquina de vapor como forma de transformar el calor en trabajo útil.

La máquina de vapor

La máquina de vapor hacía funcionar los telares, movía otras máquinas, hacía girar las ruedas y servía para fundir metales en las calderas de los altos hornos. El carbón se empleaba cada vez en mayores cantidades para obtener hierro colado, más tarde, una vez obtenida la técnica del convertidor (Bessemer, Siemens), para transformar el hierro en acero, duro y flexible al mismo tiempo, que se convirtió, después de mediar el siglo, en fundamento de la moderna maquinaria, potente y resistente a la vez. Simbiosis del carbón y del hierro fue el ferrocarril, que cantaron los poetas de la edad del realismo como símbolo del progreso humano y llave del futuro venturoso que aguardaba al mundo entero. El ferrocarril se impuso como medio de transporte para los viajes a corta o a larga distancia, para el traslado de mercancías —incluidos el propio carbón o el propio hierro— a donde convenía llevarlos. El ferrocarril sustituyó al caballo y al carro tirado por caballos para el viaje y para el transporte. No sustituyó al barco, pero la tecnología lo transformó gracias también al carbón y al hierro, porque en la segunda mitad del siglo el invento de la hélice permitió reemplazar las velas desplegadas al viento por el buque de vapor, mucho más rápido, seguro y capaz de desplazarse sin depender de las circunstancias meteorológicas, a una velocidad fija que garantizaba su llegada en una fecha determinada.

El carbón permitió nuevas formas de energía, en ocasiones energía limpia. Tal la electricidad. La electricidad es en sí un fluido no contaminante, silencioso, de transmisión inmediata. La electricidad produce a su vez trabajo, por medio del motor eléctrico, que sirve lo mismo para hacer trabajar una máquina que arrastrar un tren, hacer hablar o cantar a un aparato tocadiscos, transmitir mensajes de todos los órdenes posibles a través de la distancia, como en el caso del teléfono, la radio o la televisión. O producir luz, iluminación. La primera central eléctrica, movida por carbón, fue montada por Thomas Alva Edison, en Nueva York. No solo sirvió para iluminar las calles durante la noche, sino para alumbrar el interior de las viviendas, transformando la noche en día, y cambiando el horario y el ritmo de vida de las gentes. El primer edificio iluminado en Europa fue el palacio de Buckingham, en Londres, seguido de la Ópera de París: en este caso no sin discusiones, porque muchos aficionados pensaron que tanta luz distraería a los espectadores de lo que ocurría en la escena. Pronto todo el mundo civilizado dispondría de luz eléctrica. Ahora bien: esta nueva y maravillosa energía tenía que ser producida mediante una fuerza no eléctrica. Edison iluminó Nueva York mediante una central de carbón, y otro tanto ocurrió en todas partes.

Solo más tarde se intuyó la posibilidad de una energía limpia producida por otra energía limpia: la hidráulica. En muchas partes del mundo se construyeron embalses que generaban energía hidroeléctrica: la caída del agua, debidamente entubada, hacía girar las turbinas, y las turbinas hacían girar las dinamos o generadores. Qué maravilla: energía limpia en sus orígenes y en sus aplicaciones. Por los años 20 comenzó a hablarse de la hulla blanca: entonces se intuía ya de alguna manera que el carbón, o sus sustituto, el petróleo, eran formas sucias de generar energía.

Qué duda cabe de que una cierta conciencia, tal vez un poco vaga, existió desde tiempos muy anteriores a lo que se supone. Pero los saltos de agua agotaron sus posibilidades antes de que terminara el siglo XX. Stalin presumía de la gigantesca central de Dniepropetrovsk, la mayor del mundo por los años 50; el gigantesco embalse de Assuan, construido por el dictador egipcio Nasser, con ayuda soviética, entre 1960 y 1970, representó a una obra inmensa, con la construcción de una presa de tres kilómetros y medio de largo y 111 metros de alto, aprovechando la primera Catarata del Nilo. Así se formó el llamado lago Nasser, de 170 kilómetros de extensión, entre Egipto y Sudán; la obra obligó a trasladar templos y ruinas faraónicas, pero permitió construir la más poderosa central eléctrica del mundo y cambiar la historia de Egipto sustituyendo las famosas inundaciones por una regulación del cauce del río que permite nuevos aprovechamientos agrícolas y una nueva distribución del espacio del delta. ¿Qué duda cabe de que el nuevo lago y la desaparición de las inundaciones provocó un cambio de clima en la historia? En 1984 se terminó la construcción del embalse de Itaipú, en el río Paraná, entre Brasil y Paraguay, otra gigantesca modificación de la geografía natural por obra del hombre, que ha permitido construir una central eléctrica sin precedentes, capaz de surtir de energía a Brasil, Argentina y Paraguay.

Pero en el siglo XXI Itaipú ya no es la central eléctrica más poderosa del mundo. Entre 2006 y 2011 se puso en marcha la inmensa central hidroeléctrica de las Tres Gargantas, en el curso del río Yang Tsé Kiang, en China, obra mastodóntica, que obligó a cambiar de residencia a más de dos millones de personas, y cuyas centrales no ofrecen parangón en el planeta. Como se ve, la construcción de enormes centrales hidroeléctricas en tiempos recientes se localiza en países emergentes. En el mundo desarrollado es muy difícil encontrar ya desniveles en ríos capaces de generar una cantidad de energía hidráulica rentable a la hora de mover turbinas y generadores. Es una pena que sea así, pero la realidad se impone. En algunos países se siguen construyendo «minicentrales» para disminuir el consumo de combustible; pero su producción no modifica significativamente el panorama. Hay que recurrir al carbón y el petróleo.

En suma, es fácil concluir que revolución industrial transformó el mundo, cambió los niveles y las formas de vida, permitió obtener artículos que hasta entonces era imposible o muy difícil producir, mejoró las posibilidades del hombre, especialmente las del hombre civilizado, y creó una conciencia según la cual el progreso estaba asegurado. El optimismo de la era positivista es el reflejo de una mentalidad que está segura de su porvenir y del porvenir de la especie. Al mismo tiempo, hizo al mundo más pequeño. Las exploraciones alcanzaron el corazón de las selvas y de los desiertos; se abrió la posibilidad de obtener productos venidos de países muy lejanos, de favorecer las comunicaciones, de abaratar los abastecimientos. Y los logros de la tecnología parecían convertir al hombre, por lo menos al hombre occidental —o al rápidamente occidentalizado, como ocurrió muy pronto en Japón—, más que nunca en el rey de la Creación. Gran parte del mundo fue conquistado o simplemente colonizado por Europa, con todas las ventajas y todos los inconvenientes o abusos que supuso aquel gigantesco proceso mundial, solo en parte —pero también— civilizador.

La revolución industrial provocó al mismo tiempo efectos negativos. Uno de los más claros, aunque no nos corresponde penetrar en él a los efectos que pretende este artículoo, es la proletarización de grandes masas de trabajadores, que rompió las viejas estructuras artesanales y supuso la miseria de muchas familias por efecto de un mercado de trabajo en que se imponía la competencia y por eso mismo no estimulaba la generosidad: de hecho favoreció al empresario y perjudicó al obrero industrial. Harían falta muchas luchas y muchos años antes de que la riqueza derivada de la revolución industrial mejorara el nivel y la calidad de vida de todos los ciudadanos del mundo civilizado, sin acabar, por supuesto, con la desigualdad (la igualdad nunca existió del todo, al menos desde el neolítico: esa es la verdad). Otro inconveniente que significó, y a él sí tenemos que referirnos, es, hoy lo sabemos mejor que nunca, el peligro que supone basar el progreso material en la utilización masiva y por el momento sin fácil sustitución, de combustibles fósiles para producir energía, esa energía que tan necesaria resulta para la vida moderna. Los combustibles fósiles contaminan el ambiente y contribuyen a calentar la atmósfera..., pero en este punto parece que es lícito admitir que el hombre de la revolución industrial fue tan inocente del cambio climático que empezaba a provocar como el hombre neolítico que cultivaba y domesticaba. Nadie pudo imaginar por entonces las consecuencias que el empleo de combustibles fósiles podía acarrear.

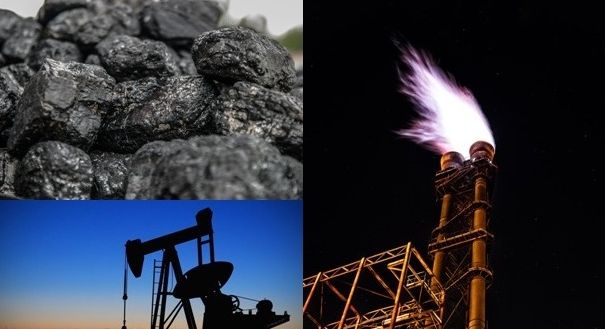

Carbón y petróleo

a) El carbón

El llamado carbón de piedra, en estado fósil desde lejanas eras geológicas (no todo procede del Carbonífero, sino también del Pérmico y Triásico, etc.): son restos de leñas vegetales que se pudrieron y quedaron aislados del oxígeno libre cuando estuvieron bajo el nivel del mar. El éxito del carbón de piedra fue tal, que los países más ricos en carbón fueron los que primero se industrializaron. Y recordemos de nuevo el orgullo que suscitaban aquellas enormes nubes de humo negro que salían de las altas chimeneas de los centros siderúrgicos (altas precisamente porque se quería evitar que ensuciaran el medio urbano, único inconveniente que se intuía). También lanzaban bocanadas de humo las locomotoras que tiraban de los trenes y los barcos de vapor que surcaban los mares.

El carbono, combinado con el oxígeno produce monóxido de carbono, CO y dióxido de carbono, CO2. El monóxido no provoca efecto invernadero, pero contamina y es venenoso: no huele, pero hace perder la concentración de oxígeno en sangre y puede causar la muerte. Provoca más muertes (involuntarias y hasta inconscientes) por envenenamiento en el mundo que todos los demás venenos juntos. El CO2 no es venenoso en sí, pero tampoco sirve para la respiración, y produce un efecto invernadero solo inferior al del vapor de agua y el metano. Como quiera que su tasa aumenta en el mundo desde la revolución industrial, y muy especialmente desde la segunda mitad del siglo XIX, la opinión más extendida es que el CO2 resulta ser el responsable más importante del calentamiento global. La producción y el consumo de carbón ha descendido en Europa y se ha estancado en Estados Unidos, pero aumenta en los países de economía emergente. En 2010 se han quemado 6.000 millones de toneladas de carbón, de ellos 2.700 (casi la mitad) en China, 1.000 en Estados Unidos, 500 en India. Sudáfrica (250) ha producido más que Rusia (244). Los países emergentes exigen el derecho a contaminar que en otro tiempo tuvieron, sin duda inconscientemente, los países ricos: y no es fácil negárselo. Con ello, la producción y el consumo de carbón aunque criminalizado en convenios internacionales, siguen incrementándose en el conjunto del planeta.

b) El petróleo

El petróleo es otro combustible fósil, constituido esencialmente por hidrocarburos, y su origen es marino. Tanto el carbón como el petróleo estuvieron durante millones de años cubiertos por el mar, bajo sedimentos del fondo, a los cuales no pudo llegar el oxígeno en estado libre; pero el carbón procede de antiguos bosques de árboles o plantas leñosas, mientras, que el petróleo se formó a base de pequeños seres marinos o de algas. Sin duda por esta causa la mayor parte de las bolsas de crudo petrolífero se encuentran bajo los mares o cerca de ellos; el golfo de México, la costa baja de Venezuela, Alaska, el mar del Norte, el Caspio y zonas del Cáucaso, el golfo Pérsico, Indonesia. Hoy el 60 por 100 de los pozos petrolíferos utilizados se encuentran en tierra y el 40 bajo el mar; es más fácil perforar un terreno seco que un fondo submarino, por más que en los últimos años, sin duda por necesidad de incrementar la producción de energía, pero con el peligro añadido de provocar una grave contaminación de las aguas, las proporciones tienden a igualarse.

Por otra parte, y comoquiera que existen en el planeta más zonas en que es posible extraer carbón que extraer crudo petrolífero, la distribución de riqueza en el mundo ha cambiado su centro de gravedad. El carbón está más distribuido por el mundo; el petróleo no tanto: e hizo ricos a países que nunca lo habían sido, o por lo menos hizo riquísimos a unos pocos habitantes de esos países dueños de los yacimientos. Por lo que se refiere a sus aplicaciones, el petróleo puede sustituir con ventaja al carbón en plantas generadoras de energía, y es fundamental en los transportes: por un tiempo, los trenes sustituyeron el carbón por los derivados del petróleo en sus locomotoras. Un locomotora puede mantener un depósito de combustible sin necesidad de repostar durante viajes largos, mientras que en otros tiempos era preciso «carbonear» en determinadas estaciones.

Lo mismo ocurrió en los barcos movidos por combustible. Y apenas hay energía capaz de sustituir masivamente el consumo de los derivados del petróleo en los automóviles y en los aviones. (Hoy pensamos, y hemos conseguido algunos resultados, en vehículos «limpios» movidos por electricidad; pero no debemos olvidar que los trenes eléctricos y los automóviles eléctricos, aunque limpios en sí, necesitan de una energía que ha de ser generada por centrales, en su mayoría accionadas por carbón o petróleo).

El consumo de petróleo ha superado hoy el consumo del carbón para fines industriales, de calefacción o de los transportes. A pesar del incremento de su precio (controlado por el cártel OPEP, en su mayoría en manos de los países árabes, también de Venezuela), el empleo de los derivados del crudo ha seguido aumentando. El brusco incremento de precios de 1973, como consecuencia de una suerte de desquite por el resultado de la guerra del «Yon Kippur» ese mismo año, puso contra las cuerdas a Occidente, y lo mismo pasó en 1979 y más recientemente en diversas ocasiones. Aún con precios más altos, en general durante el último cuarto de siglo, el empleo del petróleo tendió a seguir subiendo. A comienzos del siglo XXI el consumo mundial de derivados del crudo alcanzó los 80 millones de barriles anuales (el barril supone unos 159 litros). Según cifras de la AIE (Agencia Internacional de Energía), el consumo en 2004 llegó a 82,4 millones, en 2007 a 86,5, y en 2009 bajó a 84,9, como consecuencia de la crisis económica; sin embargo, en 2010 volvió a superar los 86 millones, en parte por el consumo de los países emergentes.

La pregunta es: ¿podremos seguir incrementando el consumo de los derivados del petróleo? Las reservas mundiales no son inacabables. En algunos yacimientos se conserva crudo, atendido el ritmo de consumo actual, hasta 2050, en otros hasta 2060, en algunos casos hasta 2100. Aunque se encuentren nuevos yacimientos en el fondo de los mares —cuanto más profundos, más difíciles de alcanzar, también más peligrosos—, no se trata de un recurso inacabable. Cada vez habrá menos petróleo, y más caro. Llegará un momento en que el producto dejará de ser rentable. El geofísico (y empleado de la compañía Shell) Key Hubbert ha vaticinado una curiosa curva simétrica de producción y consumo del petróleo, que alcanzaba valores muy bajos en 1900 y volverá a alcanzarlos en 2100, como consecuencia del agotamiento de las reservas mundiales y de unos precios prohibitivos. Hubbert predecía un consumo máximo en el año 2010, para comenzar a descender sin remedio hasta fines de siglo.

Hoy los expertos dudan de la localización exacta del «pico de Hubbert», pero la decadencia del petróleo está cantada. Otra curva interesante es la que han presentado C. Hall y P. Henshaw: la que representa el descubrimiento de nuevos yacimientos de crudo y apertura de nuevos pozos. La pendiente va ascendiendo hasta 1962, con un máximo de 56; desde entonces decrece hasta 2000 con solo 10, y por 2010 se ha llegado como máximo a 7. Cada vez es más difícil encontrar petróleo, o no vale explorar yacimientos que no serían apenas productivos. Cierto que en la historia no pueden hacerse profecías. Pueden descubrirse nuevos y fabulosos yacimientos. Pueden investigarse formas de aprovechamiento hoy inimaginables. O pueden perfeccionarse formas de energía alternativas francamente rentables que arrumben el petróleo mucho antes de que se agote. Hay quien lo está deseando fervientemente.

La conciencia de los peligros

Tanto el carbón como el petróleo, aparte del efecto invernadero que producen con la liberación de CO2 a la atmósfera, despiden hollín, suciedad, y gases derivados, como óxido de nitrógeno, NO, y dióxido de azufre, SO2. Estos productos, en presencia del vapor de agua forman respectivamente ácido carbónico y ácido sulfúrico, altamente nocivos. Uno de sus efectos más conocidos es la «lluvia ácida» que daña especialmente la vegetación, hasta el punto de dejar secos los árboles, impedir la floración y perjudicar las cosechas. Estos gases también contaminan las aguas, causando la muerte de peces y otras especies vivas, e incluso corroen edificios y construcciones de todas clases. Hoy se han tomado medidas para evitar o combatir la lluvia ácida, pero no puede decirse que hayamos ganado la batalla, y quizá no la ganemos definitivamente hasta que hayamos eliminado el uso de los combustibles fósiles. En este punto, nos parece indispensable distinguir —cosa que mucha gente no hace—entre dos procesos en parte independientes y en parte dependientes: el calentamiento y la contaminación. Quién sabe si predispuestos hoy día a sentir casi exclusivamente el miedo al calentamiento, apenas reparamos en las diferencias.

Por los años 60 y 70 del pasado siglo, se desarrolló —aunque ya había nacido antes— la ciencia de la ecología, dedicada al estudio del medio ambiente en que vivimos y nos movemos, y al de los peligros que amenazan el ecosistema. Por los años 70 y 80 aparecieron los militantes ecologistas, advirtiendo de las consecuencias temibles de la contaminación del planeta. En un principio, se nos advirtió sobre la necesidad de mantener la naturaleza limpia, no degradar los ríos y los océanos, evitar vertidos peligrosos para la salud, la higiene, la conservación del estado natural de las cosas, del que solo podríamos disfrutar, e incluso sobrevivir, si cuidábamos adecuadamente una naturaleza que es insustituible. El ecologismo pareció a algunos una llamada a un mundo más primitivo y más paradisiaco a la vez, y fue objeto de críticas por clamar contra los excesos del progreso tecnológico; pero se reconoció al mismo tiempo que no le faltaba una parte de razón. Más tarde el ecologismo denunció las pruebas nucleares, por el peligro que suponían; y hasta la energía nuclear en sí, un movimiento que cortó en parte el desarrollo en el mundo de una forma de energía que puede ser más limpia que aquellas que ahora mismo utilizamos, siempre que procedamos con todos los medios técnicos que contribuyen a conjurar sus peligros. La polémica no se ha extinguido hoy. (Por supuesto, las reservas de uranio en el mundo también son limitadas).

Por los años 80 y 90 los ecologistas pusieron el dedo en otra llaga, y la llaga resultó ser el «agujero de ozono». La destrucción de la capa de ozono existente en la alta atmósfera, en niveles entre 23 y 32 kilómetros era debida, según pudo comprobarse, a la acción del cloro. ¿Cómo es posible que el cloro alcance semejante altura? Pronto, afortunadamente, se conoció la respuesta, y con ella la solución: los culpables eran los cloroflurocarburos. ¡Paradojas de la vida! Los clorofluorocarburos fueron inventados precisamente como gases no contaminantes. No pueden combinarse con ningún elemento existente en la atmósfera. Y se utilizaban en los propelentes, incluso para los desodorantes que solemos utilizar todos los días, para los insecticidas y los plaguicidas que se emplean incluso desde aviones para salvar las cosechas. Se descubrió que los cloroflurocarburos se mantienen sin alteración en la atmósfera. Pero, si empujados por la tremenda corriente ascensional de un ciclón o tormenta tropical, rebasan la frontera de la estratosfera, la historia es distinta. Precisamente en los trópicos, esa frontera está más baja y es más fácil de alcanzar que en los polos. Bien, en la estratosfera ecuatorial los clorofluorocarburos son prácticamente inofensivos; pero las corrientes los llevan, eso sí, con mucha lentitud, hacia los polos, y allí el escenario es distinto.

Y ahora viene el peligro. Sobre los polos, y especialmente sobre la Antártida se ven curiosísimas «nubes polares», iridiscentes, de una belleza extraordinaria. Es un privilegio de que pueden disfrutar los pingüinos, si es que poseen sentido estético; y los pocos seres humanos que se atreven a aventurarse por aquellas latitudes. Estas nubes están formadas por diminutos cristales de hielo que descomponen la luz del sol. El hielo es sólido, los clorofluorocarburos son gaseosos, y solo en aquellas condiciones extraordinarias pueden verificarse «reacciones heterogéneas». El cloro es muy ávido de oxígeno, y en cuanto se encuentra con una molécula de ozono (O3), se «traga» un átomo de oxígeno, y éste queda convertido en una molécula de oxígeno normal (O2). ¿Por qué esta pérdida es inconveniente? Porque el ozono estratosférico absorbe las radiaciones ultravioleta del sol que llegan a la Tierra. Sin esta protección, todos contraeríamos enfermedades de la piel, enfermaríamos con frecuencia de cáncer cutáneo, y moriríamos jóvenes. Necesitamos el ozono estratosférico: sin él, probablemente ni se hubiera desarrollado la vida. En cambio, una concentración fuerte de ozono aquí, en la troposfera (en el aire que respiramos) no es nada conveniente. El ozono provocado por reacciones de los gases de la combustión, especialmente los automóviles, puede alcanzar fuertes concentraciones cuando es invierno y domina el anticiclón: ¡el ozono se forma justamente cuando luce el sol!

En ciudades de clima más bien frío, cuando el tráfico es grande, se observa una neblina muy tenue, de suave color azulado. Es peligrosa: provoca picor en los ojos y molestias respiratorias, que pueden conducir a graves consecuencias. Las autoridades suelen limitar en esas ocasiones la circulación automóvil. El ozono es «bueno» o «malo» según los casos, o más exactamente, según la altura a que se encuentre.

Existen otros elementos contaminantes, por supuesto. El polvo atmosférico, las basuras o detritus que pueden descomponerse con peligro para la salud de seres humanos o animales, los vertidos de residuos no deseables a los ríos o a los mares, o hasta materiales que no se degradan o no se oxidan, precisamente porque permanecen inalterables, rompiendo el proceso de la naturaleza. Una bolsa de plástico, lo sabemos de sobra, es útil porque se conserva indefinidamente, pero, arrojada al campo o al agua, puede mantenerse casi como está durante siglos. Arde mal, no se descompone en mucho tiempo. Es útil, práctica, manejable, no se rompe fácilmente, y la echamos de menos cuando la prohiben. Pero es un problema en almacenes de residuos, por lo difícil que resulta eliminar el plástico. Un envase tirado en un campo puede estar molestándonos siempre, aparte de que a su vez puede contaminar otras materias. Se estropeará cada vez más, pero tardará un tiempo indefinido en desaparecer. A este ritmo, el mundo entero podría quedar cubierto de millones de envases de plástico no reciclables.

Y a lo que íbamos: conviene no confundir factores de contaminación con factores de calentamiento. Debemos combatir ambos males si queremos conservar la pureza y la integridad de nuestro planeta, pero no toda forma de contaminación calienta, así como también hay formas de energía que calientan el ambiente, pero no podemos decir que lo corrompen o contaminan. El hollín de la combustión ensucia, pero no altera las temperaturas, ni influye sensiblemente en las nubes, las lluvias o los vientos. Las ciudades más contaminadas del mundo no son nunca las más calurosas: al contrario, suelen encontrarse en climas fríos, en que es frecuente la presencia de un anticiclón, con escaso viento y una situación de «subsidencia», o tapón atmosférico que impide la renovación del aire contaminado. Una de las que se llevan la palma es Norilsk, en el norte de Siberia, en una zona rica en níquel que se beneficia en los alrededores, y en carbón, que sirve para procesarlo. Norilsk puede engañarnos con sus grandes bloques de pisos de apariencia moderna, que hizo construir Stalin para alojar a miles de obreros, amplias avenidas —nada verdes— dos aeropuertos y hasta un teatro de ópera. No crecen árboles en cuarenta kilómetros a la redonda, el humo de centenares de fábricas invade la ciudad, es inevitable respirar una neblina sucia y de fétido olor, el río pasa contaminado, y el promedio de la duración de la vida es de 49 años. Ya quisieran un poco de calentamiento, porque en invierno «gozan» de temperaturas de 30 y 40 grados bajo cero, y en verano apenas pasan de 15 a mediodía.

Con todo, parece que en algunas regiones de China lo pasan aún peor. Según un informe del Banco Mundial, de las 20 ciudades más contaminadas del mundo, 16 se encuentran en China. Quizá la menos apropiada para que la visitemos —si nos dejan entrar en ella— es Linfen, en la provincia de Shanxi, al oeste de Pekín, donde concurren minas de carbón y cobre. Jamás se ve la salida y la puesta del sol, porque la niebla sucia impide ver el horizonte. Ni siquiera a mediodía se distingue el sol claramente. Los coches surgen como fantasmas, y han de usar con gran frecuencia los limpiaparabrisas para despejar el hollín que impregna los cristales. Muchas personas salen a la calle con mascarillas. La ropa lavada ha de secarse en casa, porque al aire libre se pone negra. La práctica de la gimnasia, tradicional y casi obligatoria entre los chinos, es letal, porque obliga a inspiraciones fuertes, que introducen más aire tóxico en los pulmones. Parece ser que Linfen es la ciudad del mundo con más tasa de cáncer. No conocemos su índice de mortalidad. También Linfen es una ciudad muy fría. En cuántos casos la contaminación no tiene que ver en absoluto con el calentamiento.

Y por lo que se refiere al calor, es frecuente que muchas ciudades tropicales que registran altas temperaturas sean al mismo tiempo muy húmedas. Recordemos para que no se nos olvide que uno de los factores más decisivos en el calentamiento del mundo es algo muy limpio: el vapor de agua. La humedad aumenta considerablemente la sensación térmica, sentimos más calor o en su caso más frío en un ambiente húmedo. Y las noches tropicales son más pegajosas que las del desierto, porque no se va el calor. Pero reparemos en otros gases que provocan el aumento de la temperatura. También son tórridas en verano ciudades secas situadas al borde de desiertos, como El Cairo o Bagdad, en parte por su situación geográfica en zonas deprimidas al nivel del mar, pero no en el mar. Y en parte porque en toda ciudad importante predomina la contaminación.

Pues bien, actualmente el factor de calentamiento que más está aumentando es el dióxido de carbono, CO2 , como consecuencia del crecimiento de la combustión de carbón y derivados del petróleo. Hacia 1900 la concentración de CO2 en la atmósfera era de 280 partes por millón. En 1960 era ya de 315, en 1980 de 337, en 1990 de 352, en 2000, de 368 y en 2010 de 385. En la naturaleza, si el hombre no modifica el ambiente, el llamado «ciclo del carbono» tiende a mantener un deseable equilibrio. ¿Cómo se mantiene? Ante todo —y abreviamos todo lo posible — por la combinación de dos ciclos distintos. El ciclo corto se opera mediante la fotosíntesis, es decir, por la absorción del CO2 por las plantas, que necesitan carbono para vivir, y devuelven el oxígeno. El CO2 generado por los volcanes, por los seres vivos que respiran, por la descomposición de ciertos materiales orgánicos, es disociado por la respiración de los vegetales con hojas, y las algas. El ciclo largo es el que procede de la absorción de CO2por el agua, y fundamentalmente por los océanos. El oxígeno disuelto en el agua es aprovechado por los peces y otros organismos acuáticos que necesitan respirar; del carbono resultan carbonatos, necesarios también para otras formas de vida (pensemos en las conchas y en los corales); gran parte del CO2 absorbido por el agua termina convirtiéndose en ácido carbónico (H2CO3). Y en cambio, los mares devuelven una parte del oxígeno absorbido. El ciclo del carbono mantiene más o menos la tasa de CO2 en la atmósfera conveniente para la vida.

Con todo, no pensemos que la «madre naturaleza» nos mima a lo largo de la historia de la Tierra. En la época de la «Tierra Blanca» la tasa de gases invernadero era muy reducida; en la época de los dinosaurios, la proporción de CO2 era del orden de 1.000 por millón: ¡tres veces más alta que ahora! Y sin embargo existían monstruos poderosos, pequeños mamíferos, peces y una vegetación lujuriante. Posiblemente, no podríamos existir nosotros los humanos; o, al menos (es una suposición), lo mismo que esos mamíferos, hubiéramos tenido que adaptarnos lentamente, en un proceso de miles o millones de años. Pero vida había, y una vida intensa. Lo malo del caso es que el incremento de las condiciones térmicas y ambientales se opera ahora en un plazo de pocos cientos de años, de suerte que si continúa indefinidamente, la adaptación de los seres humanos sería sumamente difícil.

Este es el gran problema. No que continúen subiendo las temperaturas hasta el siglo XXII, y se viva mejor en Groenlandia que en Venezuela, sino que el ascenso se mantenga inalterable en el transcurso de los siglos hasta límites insoportables (o que el proceso se esté acelerando). Y esto ocurrirá, aseguran los alarmistas, que son mayoría, de forma inexorable, como consecuencia del progreso humano y del incremento sucesivo de la emisión de gases de efecto invernadero. Los calores del verano de 2017 y siguientes en el hemisferio Norte despertaron la alarma de los científicos, los ecologistas y los medios de comunicación: dejó de hablarse del agujero de la capa de ozono y se puso de moda el problema del calentamiento «global». Ya un poco antes, las Naciones Unidas alertaron al mundo sobre el peligro. En 1988 se creó el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC), que comenzó a emitir informes desde 1990. El Panel, con independencia absoluta del mérito de sus aportaciones y de su influjo en la opinión del mundo, no deja de adolecer de ciertas limitaciones y tal vez defectos.

El primer punto a considerar: define el cambio climático como «la modificación de las condiciones que operan en la atmósfera por obra, directa o indirecta, del hombre». De ello puede inferirse —y de hecho se infiere— que no admite otra forma de calentamiento en la atmósfera que el de naturaleza antropogénica. No sabemos qué hubiera opinado el IPCC si hubiera tenido que enfrentarse al clima tórrido del Terciario. Descartar otros factores es a todas luces aventurado. Cabe, obrando en esto con la debida prudencia, apuntar que el IPCC apenas ha tratado de otro factor invernadero como causa del calentamiento global que la emisión de gases de CO2, cuando es bien sabido, y los componentes de la institución sin duda no lo ignoran, que existen otros factores, algunos de ellos a la larga más peligrosos.

Segundo punto: probablemente es un error la formación de un colectivo integrado por cerca de 3.000 miembros, entre políticos, diplomáticos, ecologistas, analistas y expertos de todos los países del mundo. A las reuniones plenarias, aquellas en que se toman las decisiones, no asiste más que una parte muy pequeña. Por supuesto, la asistencia no es obligatoria. Quizá por estas razones, el IPCC se ha ido dividiendo en «grupos de trabajo». Un punto más que tal vez convenga añadir: su tarea, de acuerdo con el reglamento, consiste en «leer» los trabajos que se van publicando sobre la evolución del clima. Es decir, en principio, el Panel no necesita investigar, sino enterarse a través de la lectura. Tal vez esta norma parte del hecho de que la gran mayoría de sus miembros no son expertos. ¿Convendría arbitrar un grupo menos numeroso integrado por las más prestigiosas autoridades científicas en la materia, aunque no sean necesariamente representantes de todas las naciones del mundo? Son cuestiones discutibles, como tantas, y no me corresponde introducirnos en ellas aquí. Por supuesto, y sería injusto no reconocerlo, forman parte del IPCC algunos científicos de categoría.

El IPCC ha emitido multitud de informes. En todo caso, los informes son invariablemente alarmistas y alertan sobre el peligro que corre el mundo si no se corrigen las causas del calentamiento. Paralelamente ha habido una gran cantidad de comisiones al efecto de las Naciones Unidas. e frío). En Kyoto se tomaron medidas para reducir la emisión de gases invernadero (fundamentalmente CO2), que solo en parte han sido cumplidas. Una concesión un tanto criticable ha sido la de establecer un sistema de compensaciones, en virtud del cual un país puede emitir más gases de los que tiene permitido siempre que otro, de mutuo acuerdo, emita menos.

Los acuerdos entre países ricos y países pobres, que no pueden permitirse el lujo de contaminar, han sido inmediatos. Estados Unidos y Rusia, entre otros, se negaron en principio a aceptar los acuerdos de Kyoto. Rusia entró más tarde, y USA, aunque no mediante una suscripción formal, está tratando de reducir sus emisiones. Es, con China, el país que más contamina y al mismo tiempo el que emplea más fuentes de energías renovables. Por el contrario, como ya se ha dicho, existe ahora una moratoria para los países emergentes —entre ellos China, India y Brasil—, que pueden seguir contaminando. Brasil trata de incrementar su producción de energías limpias, en tanto China está a punto de convertirse en el primer país contaminador del mundo.

Que el calentamiento se deba en buena parte a la emisión de CO2 parece indudable, y sería absurdo a estas alturas de la historia ignorarlo o negarlo. Conviene, con todo, recordar que el CO2 no es ni puede ser el único responsable del calentamiento. Hay otros gases que hemos de tener en cuenta. Ya se ha precisado varias veces que el máximo factor de calentamiento es el vapor de agua, un gas absolutamente necesario y benéfico, del que no podemos prescindir. El ciclo del agua es tan providencial y maravilloso como el ciclo del carbono: se autorregula sin que tengamos que intervenir por nuestra cuenta. Lo malo del caso es que estamos interviniendo, y sin mala intención por lo que al agua se refiere.

¿Qué ocurre? Que si es cierto que el hombre está calentando la atmósfera con sus gases de efecto invernadero, y parece indudable que así es, también ocurre que está provocando un calentamiento de las aguas, es decir, está provocando una tasa creciente de evaporación por encima de su nivel natural. ¡Y ahí radica justamente el peligro! Más evaporación, más vapor de agua; más vapor de agua, más efecto invernadero; más efecto invernadero, más calentamiento. He aquí que, casi sin darnos cuenta, el hombre puede estar provocando un calentamiento más acelerado que el que sería propio simplemente de la emisión de gases industriales. Y esta aceleración sería más peligrosa de lo que en principio pudiéramos imaginar.

Después del vapor de agua, el más eficiente factor potencial del efecto invernadero es el metano. Todos conocemos el metano, el más simple y abundante de los hidrocarburos, aunque tal vez no lo mencionamos por su nombre. Es el gas natural, que en tantos hogares nos permite calentarnos o cocinar y que nos resulta tan familiar. Se encuentra, como el petróleo —el cual es una amalgama de hidrocarburos—, en grandes bolsas a cierta profundidad, pero que se genera espontáneamente en ciénagas y humedales, en lugares donde es fácil que se descompongan plantas que mueren en un medio acuático; también existe el metano en minas, y sobre todo, como es lógico, en minas de carbón, donde se le conoce por otro nombre: gas grisú. También lo expulsan los volcanes. Pero se origina por efecto de la actividad humana, por ejemplo en determinados cultivos en tierras húmedas, y muy particularmente en los del arroz; y sabemos igualmente que lo liberan animales que el hombre ha conseguido multiplicar para su provecho, como los rumiantes. En general, se cree que más de la mitad del metano que existe en la atmósfera (cosa de un 60 por 100) es de origen natural, y un 40 por 100 es consecuencia de la actividad humana. Hoy el metano no sobrepasa la proporción de 2 partes por millón, mientras el CO2 supera las 300. Pero el metano es mucho más activo como factor del efecto invernadero (en líneas generales, unas 25 veces más activo), de modo que si llegara a representar solo la cuarta parte de lo que es el CO2, resultaría más peligroso que él. Y la tasa de metano también se está multiplicando con rapidez. Son aventuradas las suposiciones de Ruddiman y otros que predicen que en la segunda mitad de este siglo el metano será el principal factor del calentamiento. Tampoco olvidemos que en determinado momento pueden liberarse las bolsas y las «chimeneas de metano» de que habla Semitelov, y que provocarían una catástrofe sin precedentes. Se habla relativamente poco del metano, pero también deberíamos estar en guardia contra su proliferación en la atmósfera.

Otros gases, como el SO2 o el NO producen un efecto invernadero mucho menos peligroso, pero tampoco deberíamos olvidarnos de ellos. Ni podemos igualmente olvidarnos de un proceso en sentido inverso, pero que opera en la misma dirección. La deforestación del planeta marcha a pasos agigantados, a pesar de todas las advertencias que se hacen para detenerla. Y la deforestación de nuestras selvas y bosques es máxima en zonas intertropicales, justo donde abundan los árboles de grandes hojas, los más eficaces en la función clorofílica o fotosíntesis, que es la manera que tiene la naturaleza de absorber el CO2. Según datos de las Naciones Unidas, solo en el primer lustro del siglo se han deforestado 31.000 hectáreas en Brasil, 19.000 en Indonesia, 5.000 en Birmania, 4.500 en Zambia, y entre 2.000 y 3.000 en otros cinco países, sin mencionar aquellos en que la deforestación alcanza menores proporciones, pero que en su conjunto suponen una cifra de por lo menos 80.000 hectáreas, ¡solo en cinco años!

Una excursión por la zona del Paraná y no digamos de la Amazonia nos descubre praderas inmensas —teóricamente, pero no todavía, dedicadas a otros fines— de terrenos que en otro tiempo fueron selva. Nos estamos quedando sin bosques tropicales, y eso a la hora de combatir el incremento del CO2 tenemos que pagarlo. Es curioso: hay mucha menos campaña internacional contra este proceso, que puede resultar peligroso.

El proceso de calentamiento del globo es un hecho claro, por más que no podemos tomarnos al pie de la letra todo lo que dicen los alarmistas. Puede que haya motivos para pensar que las cifras falseadas, las exageraciones, las profecías fáciles pero nunca demostrables que hacen algunos, las actitudes un tanto apocalípticas que tantas veces vemos, escuchamos o leemos en los medios o en los discursos están haciendo un flaco servicio a la causa del ecologismo, y mueven más a desconfianza que a tomar la cuestión en serio. Asegurar dogmáticamente que el proceso de calentamiento del mundo es ya irreversible no nos anima; al contrario, nos resigna, y es que no se puede hacer absolutamente nada contra lo que no tiene remedio. Puesto que estamos perdidos de todas formas..., de perdidos al río.

¿Aciertan las predicciones?

Un trabajo reciente del matemático Carlos M. Madrid Casado, de la Universidad Complutense, se vale de la Teoría del Caos para hacer ver que, en puridad, todos los modelos formulados para predecir el comportamiento de las temperaturas a largo plazo son matemáticamente incorrectos, y carecen de fundamento científico. No estamos enterados, ni podemos estarlo, del conjunto de condiciones que van a imperar en el porvenir. El mismo Richard B. Alley, famoso glaciólogo que ha trabajado en Groenlandia y conoce bien la fusión de los hielos, termina confesando que a día de hoy «es difícil, si no imposible, predecir cuál va a ser el futuro». Todos los escenarios son posibles, y por lo mismo todas las predicciones son inciertas.

Por de pronto algo está claro, y eso diríase que hay que tenerlo también en cuenta: si el mundo va a seguir calentándose indefinidamente hasta límites insoportables, el proceso no puede ya depender del empleo de combustibles fósiles, cuyas reservas disminuyen a ojos vistas, y nos faltarán un día. El «pico de Hubbert» puede situarse en 2028, en 2032, como ahora se dice, o quién sabe si más tarde, de acuerdo no solo con la cantidad de reservas, sino de los problemas internos de los países productores o de las alternativas puestas en práctica por los países consumidores; pero no puede prolongarse indefinidamente. Llegará un determinado momento en que, si no inventamos formas rentables de energía alternativa, nos veremos obligados a prescindir del carbón y del petróleo como consecuencia de su escasez o de su altísimo precio; y entonces la crisis mundial no será el calentamiento, sino un progresivo enfriamiento y un retroceso provocado por la incapacidad del hombre para producir nuevas fuentes de energía: quedaríamos condenados a descender hasta niveles cada vez más primitivos. Pero difícil parece en buena lógica que los seres humanos sean tan torpes que no consigan de ninguna manera encontrar fuentes energéticas limpias, eficaces y lo suficientemente abundantes para mantener un deseable nivel de vida, y de calidad de vida.

Qué duda cabe, digámoslo con humildad pero sin prejuicios, que muchas de las exageraciones que se están cometiendo no parecen sino consecuencia de ese complejo de culpabilidad que sacude a Occidente, o a las manifestaciones de nuestra cultura occidental, sobre todo en la vieja Europa. No es fácil ver a un chino, a un árabe, a un hindú, a un africano productor de petróleo o de carbón, autoacusarse del delito del calentamiento global. Es cierto, un indio, Rajendra Pachauri, presidente del IPCC, lanza frecuentes y a veces gruesas invectivas contra los culpables del calentamiento, por supuesto occidentales; pero en la India aseguran que ellos no están calentando el planeta, y hasta un ecologista muy activo como el australiano Tim Flannery reconoce que la India es uno de los países donde el proceso de calentamiento no se produce, pese a su creciente uso de combustibles fósiles. Con indiferencia de todo eso, padezcamos o no los europeos complejo de culpabilidad, haremos muy bien en buscar energías alternativas que pronto nos van a hacer mucha falta.

Para terminar estas reflexiones, quizá valga detenernos en una afirmación repetida. ¿Hasta qué punto el calentamiento está produciendo desastrosas sequías? El Centro Hadley de Investigación sobre el Calentamiento Global asegura que el planeta ha experimentado, desde los años 90 del siglo XX el incremento de un 25 por 100 en el índice de sequías. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pone de relieve que 450 millones de seres humanos sufren las consecuencias de la falta de agua, y se atreve a la terrible predicción de que en una fecha tan relativamente cercana como 2035, esa carencia tan espantosa alcanzará a 2.800 millones: casi la mitad de la humanidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que este cambio climático es distinto a todos los anteriores y provoca sequía en lugar de un más alto índice de lluvias, o que el incremento de población en algunos lugares del mundo hace más angustiosa la necesidad de proceder a la apertura de pozos o a los trasvases de agua? Recordemos que una de las admoniciones que con más frecuencia se nos hacen nos acusa de ser responsables de las terribles sequías del Sahel. Otros calentamientos dieron lugar a la pradera del Sahara, y hasta el óptimo climático medieval favoreció, como también hemos visto, a la zona del Sahel. En lo que va de siglo XXI, y de acuerdo con los datos que citábamos no muchas páginas atrás, la más fiable de las estaciones del Sahel acusa un índice de lluvias superior, por ejemplo, al de Madrid. ¿Es que ya no existe calentamiento, es que el calentamiento favorece las lluvias como por otra parte resulta lógico, es que el problema es la mala distribución del agua a la gente o a los campos, o a los ganados, o es que hay que seguir haciéndose preguntas?

La expresión de una duda sobre la relación entre el calentamiento y la sequía es independiente de otras previsiones, acertadas o no, en que tampoco hemos podido llegar a conclusiones definitivas. Por ejemplo, la de que el proceso de calentamiento provocará más cantidad de lluvia pero menos días de lluvia, o lo que es lo mismo, lluvias más torrenciales pero menos frecuentes. Tal vez la suposición esté relacionada con el régimen de lluvias en países cálidos intertropicales, en que las lluvias son muy fuertes, pero apenas existen más que en una estación, o en una época del año. Tal es lo que ocurre en la India, África central, zonas del Caribe o de Indonesia. Es un régimen de tipo monzónico, se hable en aquel lugar de monzón, o se le dé otro nombre. En esas regiones calurosas la gente ya está preparada para la alternancia de lluvias torrenciales y sequías más o menos prolongadas. Si un régimen de este tipo va a predominar en países que hoy no lo tienen, en Europa, la mayor parte de los Estados Unidos, Japón, el Cono Sur americano y otros que hoy disfrutan de un clima templado, muchos millones de seres humanos tendrán que prepararse para la alternancia.

No estamos aún en condiciones de prever si el escenario que algunos nos anuncian es seguro ni cuándo acabará por imponerse. Otra profecía que tampoco puede descartarse es la de que aumentará la frecuencia de ciclones y tormentas tropicales. El hecho no es comprobable: en los primeros años del siglo XXI hubo motivos para echar de menos estos fenómenos en el área del Caribe; luego, en 2005 el huracán Wilma fue el más fuerte registrado en Estados Unidos, con vientos que llegaron a la costa con una velocidad de 320 km/h. El Katrina, ese mismo año, fue bastante menos intenso, pero el más catastrófico que se recuerda por haber afectado a Nueva Orleans y una zona muy densamente habitada. Luego vinieron más huracanes...y los que vendrán. ¿Son realmente el cambio climático y el efecto invernadero los principales culpables de tanto sufrimiento?

© 2025 JAVIER DE LUCAS