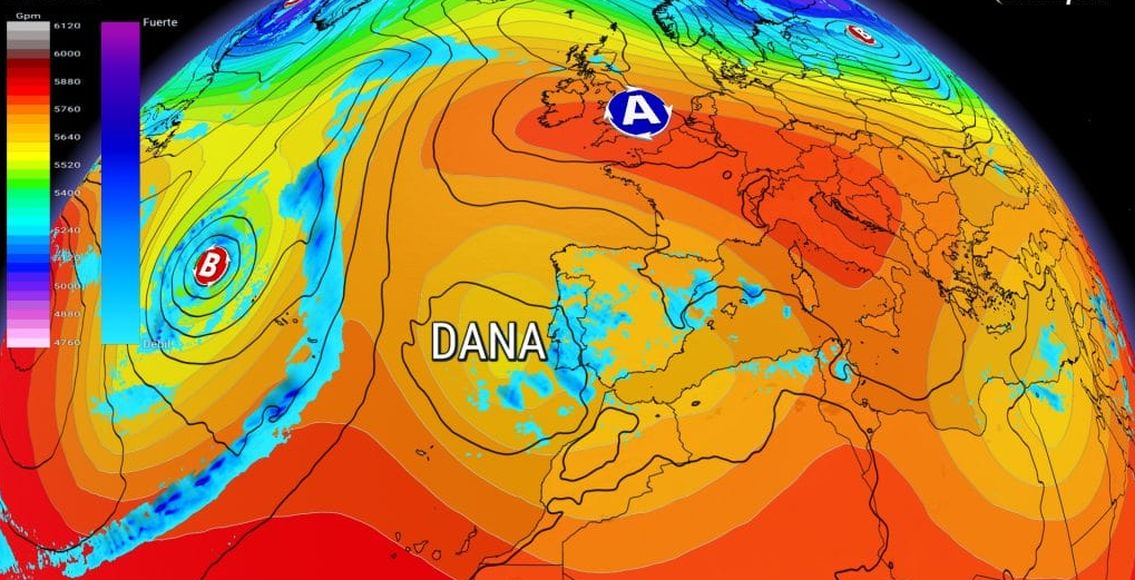

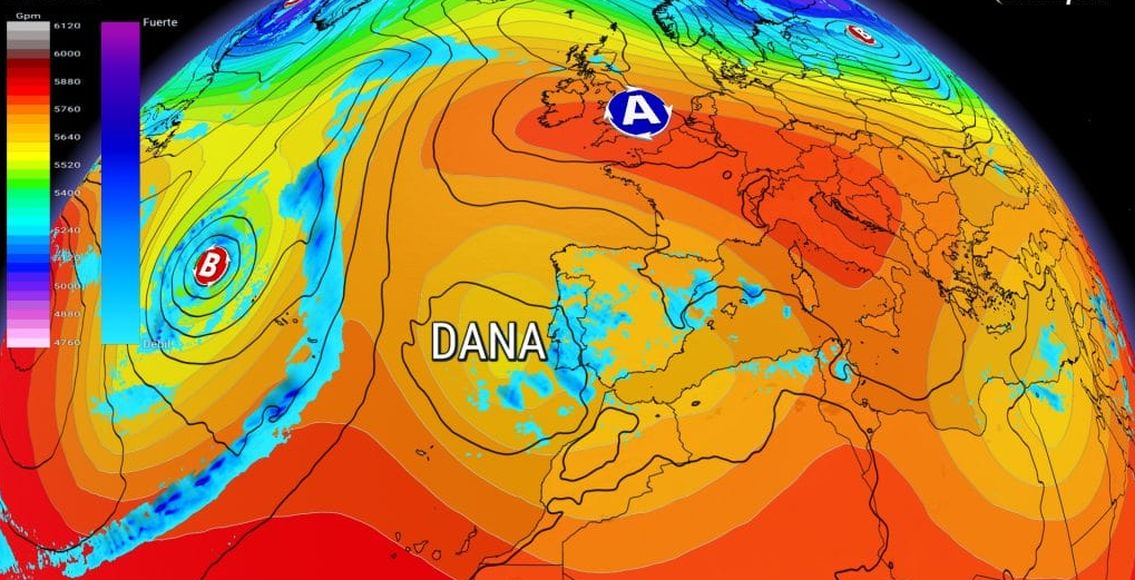

DANA Y CAMBIO CLIMATICO

La DANA que ha ocasionado una auténtica tragedia en el levante español, especialmente en Valencia, surge como consecuencia del calentamiento global que sufre la Tierra, provocado en buena parte por el hombre y su desaforada acción de lanzar CO2 a la atmófera debida al aprovechamiento suicida de la utilización de combustibles fósiles. Las aguas del mar Mediterráneo han subido varios grados su temperatura en los últimos años y eso, junto a otros aspectos metereológicos, desataron la catástrofe.

Veamos diversos aspectos relacionados con este trágico evento.

LA CAMARA DE SEMILLAS

A medida que se derrite el hielo del Ártico, las reservas de petróleo y gas que antes eran inaccesibles pasan a resultar viables. Se calcula que el 30 por ciento de las reservas de gas natural en el mundo están en el Ártico; la mayoría se encuentra en alta mar, a menos de 500 metros bajo el agua, y ahora son accesibles debido precisamente al catastrófico impacto del último siglo de extracción y dependencia de los combustibles fósiles. Los sensores instalados para proteger la infraestructura industrial son necesarios debido a las condiciones que la propia infraestructura ha generado. Es un bucle de retroalimentación positivo; positivo no para la vida —humana, animal o vegetal— ni para la razón, sino acumulativo, expansivo y cada vez más rápido.

La forma subyacente y concreta que adopta esa retroalimentación positiva es la emisión de metano por el permafrost cuando se funde, la tundra semiderretida y trémula. El permafrost situado bajo la tundra siberiana puede alcanzar profundidades de más de un kilómetro y está formado por capas permanentemente congeladas de suelo, roca y sedimentos. Atrapados en este hielo hay millones de años de vida que están empezando a volver a la superficie. En el verano de 2016, el brote que mató a un niño y acabó con más de cuarenta personas hospitalizadas en la península de Yamal se achacó al contacto con la atmósfera de cadáveres de renos enterrados debido al derretimiento del permafrost. Los cadáveres estaban infectados con bacterias de carbunco, que habían permanecido aletargadas en el hielo durante décadas o incluso siglos, congeladas en el tiempo bajo la tundra. Relacionada con estas mortíferas bacterias está la materia muerta que, cuando el hielo se derrite, comienza a descomponerse y a emitir columnas de metano, un gas de efecto invernadero cuya capacidad para retener el calor en la atmósfera terrestre es muy superior a la del dióxido de carbono. En 2006, el permafrost siberiano liberó a la atmósfera unos 3,8 millones de toneladas de metano; una cifra que en 2013 se elevó hasta los 17 millones de toneladas. Es este metano, más que cualquier otra cosa, lo que está causando que la tundra tiemble y explote.

Los últimos años son los máscalurosos de los que se tienen registro; las investigaciones indican que la temperatura de la Tierra no era tan alta desde hace 115.000 años. En noviembre, los científicos informaron de que las temperaturas en el Ártico eran hasta veinte grados centígrados más elevadas que la media y de que los niveles del hielo marino se encontraban un 20 por ciento por debajo del promedio de los últimos veinticinco años. En Svalbard, en lugar de suaves nevadas, lo que cayeron fueron intensas lluvias, y el permafrost empezó a descongelarse. Una inspección de la cámara de 2017 descubrió que el túnel de entrada se había inundado con agua del deshielo, que había vuelto a congelarse bajo la superficie hasta formar un glaciar interior que hubo que destruir a base de hachazos para poder acceder al banco de semillas. La cámara, diseñada para funcionar durante largos periodos sin intervención humana, está ahoravigilada las veinticuatro horas, se han añadido medidas de emergencia para garantizar la estanqueidad del túnel de entrada y se ha excavado un foso alrededor del lugar para encauzar el agua de deshielo.

«El Ártico, y Svalbard en particular, se está calentando más rápido que el resto del planeta. El clima está cambiando drásticamente y todos estamos asombrados ante la velocidad a la que está sucediendo», explicó a los periodistas el meteorólogo danés Ketil Isaksen. El cambio climático ya está ocurriendo y sus efectos son tan visibles y urgentes en el terreno de la geopolítica como en el de la geografía. El conflicto sirio, que obligó a los científicos del ICARDA a huir a Beirut y pedir ayuda a la Cámara de Semillas, puede atribuirse en parte a cambios en el medio ambiente. Entre 2006 y 2011, más de la mitad de las zonas rurales de Siria sufrieron la peor sequía de la que hay constancia. Esta sequía, más intensa y prolongada de lo que las variaciones naturales del tiempo atmosférico permitían explicar, se ha relacionado con la aceleración del cambio climático; como consecuencia de las malas cosechas, en pocos años murieron casi el 85 por ciento de las cabezas de ganado rural. El presidente Bashar al Asad redistribuyó los derechos hídricos tradicionales entre sus aliados políticos, lo que obligó a los agricultores a cavar pozos ilegales; quienes protestaban se enfrentaban a la cárcel, la tortura e incluso la muerte.

Más de un millón de habitantes de las zonas rurales huyeron hacia las ciudades. Cuando este resentimiento y esta presión demográfica rural se sumaron a la opresión totalitaria que ya estaba aplastando las ciudades, se produjo el detonante definitivo para una revuelta que se extendió rápidamente a las regiones más azotadas por la sequía. Los medios de comunicación y los activistas se han referido al conflicto sirio como la primera guerra climática a gran escala del siglo XXI, al establecer una relación directa entre el clima y la gran cantidad de refugiados que han llegado a Europa. Los científicos son más cautos a la hora de identificar conexiones explícitas entre conflicto y clima, pero no en lo tocante al cambio climático en sí. Incluso si Siria se recupera políticamente en los próximos años, se arriesga a perder casi el 50 por ciento de su capacidad agrícola para el año 2050. No hay vuelta atrás.

¿Por qué debería preocuparnos tanto la Cámara de Semillas? Es de una importancia crucial porque es un bastión no solo de la diversidad, sino de la diversidad en el conocimiento y de la diversidad como conocimiento. La Cámara de Semillas transporta cosas —objetos, conocimientos y vías de conocimiento— desde un presente incierto hasta un futuro que lo es aún más. Se nutre no solo de los objetos que contiene, sino también de la propia diversidad de esos objetos. Lo que la impulsa es heterogéneo, variopinto e incompleto, porque tal es la naturaleza del conocimiento y del mundo. Es la necesaria antítesis del monocultivo; en este caso, ni siquiera es una metáfora, sino que se trata de un monocultivo en sentido literal: de variedades vegetales. Thomas McGovern, un profesor de arqueología que ha trabajado sobre los muladares durante décadas, detalló cómo el rápido deshielo de la capa de hielo está haciendo papilla un registro arqueológico de varios milenios de antigüedad y que apenas hemos empezado a comprender:

"En los viejos tiempos, estos yacimientos permanecían congelados durante la mayor parte del año. Cuando visité el sur de Groenlandia en los años ochenta, podía meterme en las zanjas que llevaban abiertas desde los años cincuenta y sesenta, y de las paredes sobresalían pelos, plumas, lana y huesos de animales en un estado de conservación extraordinario. Lo estamos perdiendo todo. Básicamente, tenemos el equivalente de la Biblioteca de Alejandría en el suelo, y está ardiendo".

La afirmación de McGovern es profundamente preocupante en dos sentidos muy concretos. El primero es la terrible sensación de pérdida cuando se nos hurta la posibilidad de acceder a nuestro propio pasado y aprender más sobre él en el preciso instante en que más útil podría resultarnos. Pero el segundo es más existencial: tiene que ver con nuestra intensa necesidad de descubrir cada vez más cosas sobre el mundo, de recopilar y procesar más datos sobre él, para que los modelos que construyamos del mismo puedan ser más robustos, más precisos y más útiles.

Pero está sucediendo lo contrario: nuestras fuentes de datos desaparecen, y con ellas las estructuras mediante las que hemos organizado el mundo. El deshielo del permafrost es al mismo tiempo una señal de alarma y una metáfora: el acelerado colapso de nuestra infraestructura tanto medioambiental como cognitiva. Las certidumbres del presente se asientan sobre el supuesto de la existencia de geologías del conocimiento cada vezmás amplias y cristalizadas; resulta tranquilizador imaginar una Tierra que se enfría, que toma forma, que se manifiesta de maneras diferenciadas y sólidas. Pero, como en Siberia, la esponjación del paisaje groenlandés reitera una vuelta a lo fluido, lo pantanoso y cenagoso, lo indiferenciado y gaseoso. Una nueva edad oscura exigirá más formas líquidas de conocimiento que las que se pueden extraer exclusivamente de las bibliotecas del pasado. Algún conocimiento derivado del pasado o revelado a partir de él puede servir para afrontar los catastróficos efectos del cambio climático. Pero nuestras tecnologías y procesos actuales deberían ser también capaces deprotegernos, hasta cierto punto, de sus excesos. Eso, suponiendo que estas tecnologías y estrategias cognitivas no se cuenten entre las primeras víctimasdel cambio climático.

El Consejo para la Ciencia y la Tecnología, un organismo que asesora al Gobierno británico, publicó un informe titulado «A National Infrastructure for the 21st century», en el que analizaba el futuro de las redes de comunicaciones, energéticas, de transporte e hídricas del país. El informe hacía hincapié en que la infraestructura nacional de Reino Unido, como internet, constituía «una red de redes», una red frágil, fragmentada en su distribución y gobernanza, cuyas responsabilidades y rendición de cuentas eran poco claras, en gran medida no cartografiada y con un déficit crónico de mantenimiento. Entre las causas últimas de esta situación identificadas por el estudio estaban la compartimentación de la administración, la insuficiente inversión tanto pública como privada y la carencia de una mínima comprensión de cómo funcionan —y menos aún de cómo fallan— esas complejas redes materiales y de conocimiento.

Pero el informe hacía referencia explícita a una dificultad que, como no podía ser de otra manera, se impondría sobre todas las demás, el cambio climático:

"La resiliencia frente al cambio climático es el desafío más sustancial y complejo a largo plazo. Se prevé que los efectos del cambio climático provoquen temperaturas más altas tanto en verano como en invierno, la subida del nivel del mar, una creciente intensidad de las tormentas, incendios forestales y sequías, más inundaciones y olas de calor, y que alteren la disponibilidad de recursos como, por ejemplo, el agua. Los desafíos para las infraestructuras actuales pasan tanto por adaptarse a esos efectos como por propiciar la transición radical a una economía baja en carbono. La Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno, publicada en marzo de 2008, reconoce el cambio climático como la mayor amenaza potencial para la estabilidad y la seguridad globales, habida cuenta de los efectos que se espera que tenga en todo el planeta. Una adaptación efectiva es clave para mitigar este riesgo, en relación con la infraestructura y con otras áreas".

De nuevo, lo llamativo de los efectos directos del cambio climático que el informe vaticinaba es su fluidez e impredecibilidad:

Los sistemas de distribución tanto para el agua potable como para las aguas residuales tendrán mayor propensión a reventar a medida que los cambios climáticos lleven a mayores corrimientos de tierras como consecuencia de los ciclos de épocas secas y húmedas […]. Las presas tendrán mayor propensión a la colmatación como resultado de un incremento de la erosión del suelo y aumentará también el riesgo de deslizamiento para los muros de contención de tierras como consecuencia de lluvias torrenciales.

Otro informe para el Gobierno británico, publicado al año siguiente por la consultora medioambiental AEA, explora los efectos específicos del cambio climático sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En este contexto, las TIC se definen como «el conjunto de sistemas y artefactos que permiten la transmisión, recepción, captura, almacenamiento y manipulación de tráfico de voz y de datos en y a través de dispositivos electrónicos», esto es, todo aquello que podríamos considerar parte o artefacto de nuestro universo digital contemporáneo, desde cables de fibra óptica hasta ordenadores, pasando por móviles, antenas, centros de datos, centrales telefónicas y satélites. Fuera del ámbito del estudio quedan, por ejemplo, las líneas eléctricas, a pesar la importancia crucial que sus servicios tienen para las TIC. (Por su parte, el estudio del Consejo para la Ciencia y la Tecnología señala que «uno de los factores limitadores para la distribución de electricidad mediante líneas aéreas de transmisión es su capacidad térmica, que se ve afectada por la temperatura ambiente del aire. Unas temperaturas máximas globales más elevadas reducirán esos límites y, por tanto, la capacidad de la red para transportar electricidad».)

Los informes destinados a los gobiernos son a menudo mucho más taxativos y claros que las propias declaraciones y políticas de los propios gobiernos. Como sucede en Estados Unidos, donde el Ejército ha puesto en marcha planes a diez años para adaptarse al cambio climático incluso mientras los negacionistas se hacen con control del ejecutivo, los informes británicos se toman la ciencia climática muy en serio, lo que hace que resulten una lectura sorprendentemente lúcida sobre el valor de las redes:

"Todos los artefactos anteriores funcionan conjuntamente como un sistema: interconectados, interdependientes y completamente enredados los unos con los otros, se rigen por unas reglas de interoperabilidad absolutas. El de las TIC es el único sector de las infraestructuras que conecta directamente a un usuario con cualquier otro a través del tiempo y el espacio empleando simultáneamente múltiples caminos y que es capaz de adaptar dinámicamente el enrutamiento en tiempo real. Así pues, en este caso el activo nacional es la red y no cualquiera de sus componentes individuales, y es el funcionamiento de la red el que depende de la infraestructura en su conjunto y posibilita la generación de valor […] mientras que la red como infraestructura es el activo, el valor de la red no radica en el activo en sí, sino en la información que viaja a través de ella. Casi toda la economía depende de la capacidad de transmitir, recibir y convertir flujos de datos digitales prácticamente en tiempo real, ya sea la extracción de dinero en efectivo de un cajero bancario, el uso de una tarjeta de crédito o de débito, el envío de un mensaje de correo electrónico, el control remoto de un surtidor o de un interruptor o el envío o la recepción de un avión o de algo tan cotidiano como una llamada telefónica".

Las redes de información contemporáneas constituyen los marcos de referencia tanto económicos como cognitivos de la sociedad. ¿Cómo se comportarán, pues, en una era de cambio climático? ¿Qué daño hacen en el presente? La subida global de las temperaturas supondrá un mayor estrés en particular para las infraestructuras que ya funcionan en caliente, así como para las personas que trabajan en y cerca de ellas. Los centros de datos y los ordenadores individuales generan enormes cantidades de calor y necesitan las cantidades correspondientes de refrigeración, desde las extensas superficies ocupadas por los sistemas de aire acondicionado en los edificios industriales a los ventiladores que refrescan nuestro ordenador portátil cuando un vídeo de un gatito en YouTube exige un esfuerzo suplementario a la CPU. El aumento de la temperatura del aire incrementa los costes de refrigeración y la posibilidad de que se produzcan averías graves. «El iPhone necesita enfriarse antes de continuar» es el mensaje de error que mostraba un móvil no muy antiguo de Apple cuando la temperatura ambiente supera los cuarenta y cinco grados centígrados. Hoy puede aparecer si nos dejamos olvidado el aparato en un coche caliente en algunos lugares de Europa, pero se prevé que se convierta en algo cotidiano en las regiones del Golfo en la segunda mitad del siglo XXI, tras las olas de calor récord de 2015, cuando Irak, Irán, Líbano, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos padecieron temperaturas diurnas cercanas a los cincuenta grados.

El informe de la consultora medioambiental AEA sobre las TIC y el clima identifica una serie de efectos concretos que se dejarán sentir en las redes de información. Por lo que respecta a la infraestructura física, el informe señala que buena parte de esta red es parasitaria de estructuras que no fueron diseñadas para sus usos actuales ni teniendo en cuenta los efectos del cambio climático: antenas de telefonía móvil adosadas a los campanarios de las iglesias, centros de datos en antiguos polígonos industriales, centrales telefónicas construidas en oficinas de correos de la era victoriana. Bajo el suelo hay cables de fibra óptica que recorren conductos del alcantarillado que empiezan a ser incapaces de soportar el aumento de las inundaciones y las crecidas durante las tormentas; los puntos de aterrizaje de cable, donde tocan tierra los cables submarinos de datos de internet, son vulnerables ante la subida del nivel del mar, que será particularmente destructiva en el sudeste y el este de Inglaterra, zona de ubicación de las conexiones esenciales con el continente. Las instalaciones costeras serán cada vez más propensas a la corrosión salina, mientras que las torres y antenas de transmisión se combarán y caerán a medida que el suelo, afectado por sequías e inundaciones, ceda y se hunda.

En el espectro electromagnético, la intensidad y la eficacia de la transmisión inalámbrica disminuirán con el aumento de las temperaturas. El índice de refracción de la atmósfera depende fuertemente del grado de humedad y afecta considerablemente a la curvatura de las ondas electromagnéticas, así como a la rapidez con la que se atenúan. Temperaturas y precipitaciones más elevadas harán que se desvíen los haces de conexiones de datos punto a punto —como las transmisiones por microondas— y atenuarán las señales de radiodifusión. Cuanto más caliente y húmeda se vuelva la Tierra, mayor será la densidad necesaria de torres inalámbricas y más difícil será su mantenimiento. Los cambios en la vegetación también afectarán a la propagación de la información.

En resumen, lejos de mejorar, la comunicación por wifi empeorará. Incluso podría darse el caso de que los corrimientos de tierras redujeran la fiabilidad de los datos de referencia para los cálculos necesarios en las telecomunicaciones y las transmisiones por satélite. La precisión disminuye, las transmisiones se superponen e interfieren entre sí, el ruido se impone sobre la señal. Los sistemas que hemos construido para reducir a cero el tiempo y el espacio están siendo atacados por el espacio y el tiempo.

La computación es, a la vez, víctima y cómplice del cambio climático. En 2015, los centros de datos existentes en todo el mundo, donde se almacenan y procesan exabytes de información digital, consumían alrededor del 3 por ciento de la electricidad mundial y suponían el 2 por ciento de las emisiones globales totales, una huella de carbono aproximadamente similar a la de la industria aeronáutica. Los 416,2 teravatios/hora de electricidad consumidos en 2015 por el conjunto de los centros de datos del planeta superaron el consumo de todo el Reino Unido, que fue de 300 teravatios/hora.

Se prevé que este consumo aumente drásticamente debido tanto al crecimiento de la infraestructura digital como a la retroalimentación positiva por el aumento global de las temperaturas. Como consecuencia de los colosales incrementos en capacidad de computación y de almacenamiento de datos que se han producido a lo largo de la última década, la cantidad de energía que usan los centros de datos se ha duplicado cada cuatro años, y se calcula que se triplicará en los próximos diez años. Un estudio realizado en Japón apunta a que en 2030 las necesidades energéticas de los servicios digitales rebasarán por sí solas la capacidad actual de generación de energía de todo el país. Ni siquiera están exentas las tecnologías que proclaman explícitamente buscar una transformación radical de la sociedad. La criptomoneda bitcóin, que aspira a trastocar los sistemas financieros jerárquicos y centralizados, necesita consumir la misma energía que nueve hogares estadounidenses para llevar a cabo una sola transacción; si continúa su crecimiento, requerirá para sustentarse toda la producción energética anual de Estados Unidos.

Además, estas cifras reflejan la capacidad de procesamiento, pero no tienen en cuenta la red más amplia de actividades digitales que la computación facilita. Estas actividades —dispersas, fragmentadas y a menudo virtuales—también consumen ingentes recursos y son, por la propia naturaleza de las redes actuales, difíciles de ver y de agrupar. Las necesidades energéticas inmediatas y locales, fácilmente visibles y cuantificables por los individuos, son desdeñables en comparación con el coste de la red, de la misma manera en que la producción y gestión individual de residuos, aparentemente mitigada por un proceso de compra ético y un posterior reciclaje, palidece en comparación con los ciclos industriales globales.

Un informe de «The Cloud Begins with Coal – Big Data, Big Networks, Big Infrastructure, and Big Power» [«La nube empieza por el carbón. Big data, grandes redes, grandes infraestructuras y grandes eléctricas»], calcula que «para recargar una sola tableta o smartphone se necesita una cantidad insignificante de electricidad; usar cualquiera de esos dispositivos para ver una hora de vídeo a la semana consume anualmente más electricidad en las redes remotas que la que gastan dos frigoríficos nuevos en un año». Este informe no proviene de una respetable y bienintencionada organización ecologista, sino que fue encargado por la National Mining Association y la American Coalition for Clean Coal Electricity: es un llamamiento de los grupos de presión a incrementar el consumo de combustibles fósiles para satisfacer demandas inevitables.

Lo que los gigantes del carbón señalan, quizá inadvertidamente, es que el uso de los datos es tanto cualitativo como cuantitativo. Aquello que observamos acaba siendo más importante que cómo lo observamos; y no solo para el medio ambiente. Un consultor que trabaja para el sector, cuyas declaraciones se recogieron en los periódicos, argumentaba lo siguiente: «Debemos ser más responsables a la hora de decidir para qué usamos internet […]. Los centros de datos no son los culpables; la responsabilidad recae en las redes sociales y los teléfonos móviles. Son las películas, la pornografía, las apuestas, las aplicaciones de citas, las compras… Cualquier cosa que tenga imágenes». Como sucede con la mayoría de las proclamas protoecologistas, las soluciones propuestas consisten en llamamientos a la regulación (una tasa sobre los datos), en regresiones conservadoras (prohibir la pornografía, usar fotografías en blanco y negro en lugar de en color para reducir los costes de transmisión) o desatinados apaños tecnológicos (como el grafeno, ese material milagroso), todas ellas ridículas, inviables e impensables en la escala de las redes que pretenden abordar.

A medida que la cultura digital se vuelve más rápida, requiere mayor ancho de banda y se basa más en imágenes, también se vuelve más costosa y destructiva, tanto en sentido literal como figurado. Exige más datos de entrada y más electricidad y afianza la primacía de la imagen —la representación visual de los datos— como representación del mundo. Pero estas imágenes han dejado de ser verdaderas, cosa que sucede sobre todo con la imagen que tenemos del futuro. Mientras el pasado se deshiela al mismo tiempo que el permafrost, el futuro se ve sacudido por la atmósfera.

Los cambios climáticos no solo trastocan nuestras expectativas, sino nuestra propia capacidad para predecir cualquier futuro en absoluto.

CONCLUSION

La catástrofe de Valencia es producto, principal, aunque no exclusivamente, del calentamiento global producido por el cambio climático, que ha elevado la temperatura del mar Mediterráneo varios grados durante los últimos años. Esto, junto a determinados aspectos metereológicos de la zona, incluidas Barcelona, Murcia, Málaga, e incluso Huelva y Cádiz, ha producido el fenómeno DANA más mortífero de los últimos tiempos, una auténtica masacre de ciudadanos totalmente desprevenidos y totalmente inocentes. Sin entrar en términos logísticos puntuales, que habrá que investigar con calma, los gritos de "¡Asesinos!" que se escucharon en las visitas de autoridades a las zonas afectadas deberían ir, más bien, a la mayoría de los países que siguen usando combustibles fósiles para la producción de energía, a sabiendas que las emisiones de CO2 que lanzan al aire son el factor determinante del calentamiento global, del cambio climático, y por tanto, de las terribles consecuencias que pueden producir, como esta matanza de compatriotas españoles que hoy lamentamos. Y, atención, que esto puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo...incluso en la misma Valencia.

© 2024 JAVIER DE LUCAS