FISICA

Y PINTURA

La cultura, cuyo origen etimológico se refiere al

cultivo que hace brotar lo común desde el sustrato de la individualidad, es un

aire del que todos formamos parte de forma irremediable. Suponer que las ideas

científicas, artísticas o filosóficas que nacen en un momento determinado de la

historia están desconectadas entre sí es, quizá, una

suposición muy arriesgada.

No obstante, en una sociedad como la actual, que ha

levantado grandes muros entre las diferentes disciplinas creativas humanas —un

hecho que hubiera sido considerado como aberrante en muchos otros momentos de

nuestra historia—, el intento de construir puentes que las unan se percibe como

un acto que roza la locura. Esta separación ficticia tan solo anhela una mirada

diferente para poder liberarse del yugo del asignaturismo estúpido

en el que nos educan. Pero lo cierto es que existen. Puentes que quizá sean

casuales o quizá no, que quizá sean producto de la imaginación o tal vez no. En

cualquier caso, dejamos al lector que saque sus propias conclusiones de lo que

viene a continuación.

ALGO MÁS QUE UN

MOVIMIENTO PICTÓRICO

El impresionismo nació en el último cuarto del siglo

XIX como reacción al academicismo predominante durante siglos —aunque, como

señaló Antonio Sosa, quizá Velázquez tenga la pincelada más impresionista de la

historia—. Tomó su nombre de la palabra "impresión", título de uno de

los cuadros que Claude Monet expuso en una muestra en 1874. Al

parecer, un crítico que la visitó consideró que aquellas obras no eran dignas

de llamarse arte y, a modo burlesco, etiquetó a este grupo de pintores como

impresionistas. Los temas elegidos de esta nueva generación de

artistas ya no buscaban lo pintoresco de la naturaleza o situaciones ilusorias.

Solo querían pintar objetos, paisajes y personas tal cual se muestran, frescas

y espontáneas. Tampoco fue un movimiento aislado. En su ensayo El

realismo y el impresionismo (2013), Enrique Ballesteros apuntó que era una

versión artística de la filosofía del mismo siglo, en la que el positivismo y

el materialismo inundaron el pensamiento. El fondo quedó eclipsado por la

forma; el qué fue derrotado por el cómo.

Los impresionistas comprendieron que el ojo es un

maravilloso instrumento en el que un sinfín de fenómenos transforman

la luz que penetra en él. Sin embargo, “las personas de aquella época hundieron

sus narices en los cuadros y no vieron nada más que una mezcolanza de

pinceladas fortuitas”, llegó a destacar Gombrich.

Pasó un tiempo antes de que la gente aprendiera a apreciar este nuevo estilo,

en el que la distancia adecuada con la obra abría un mundo de

posibilidades. Cada trazo, discontinuo y fortuito, se funde en nuestros

ojos con la distancia correcta, dando vida a las pinturas. La discontinuidad se

transforma en continuidad cuando se observa desde la perspectiva adecuada.

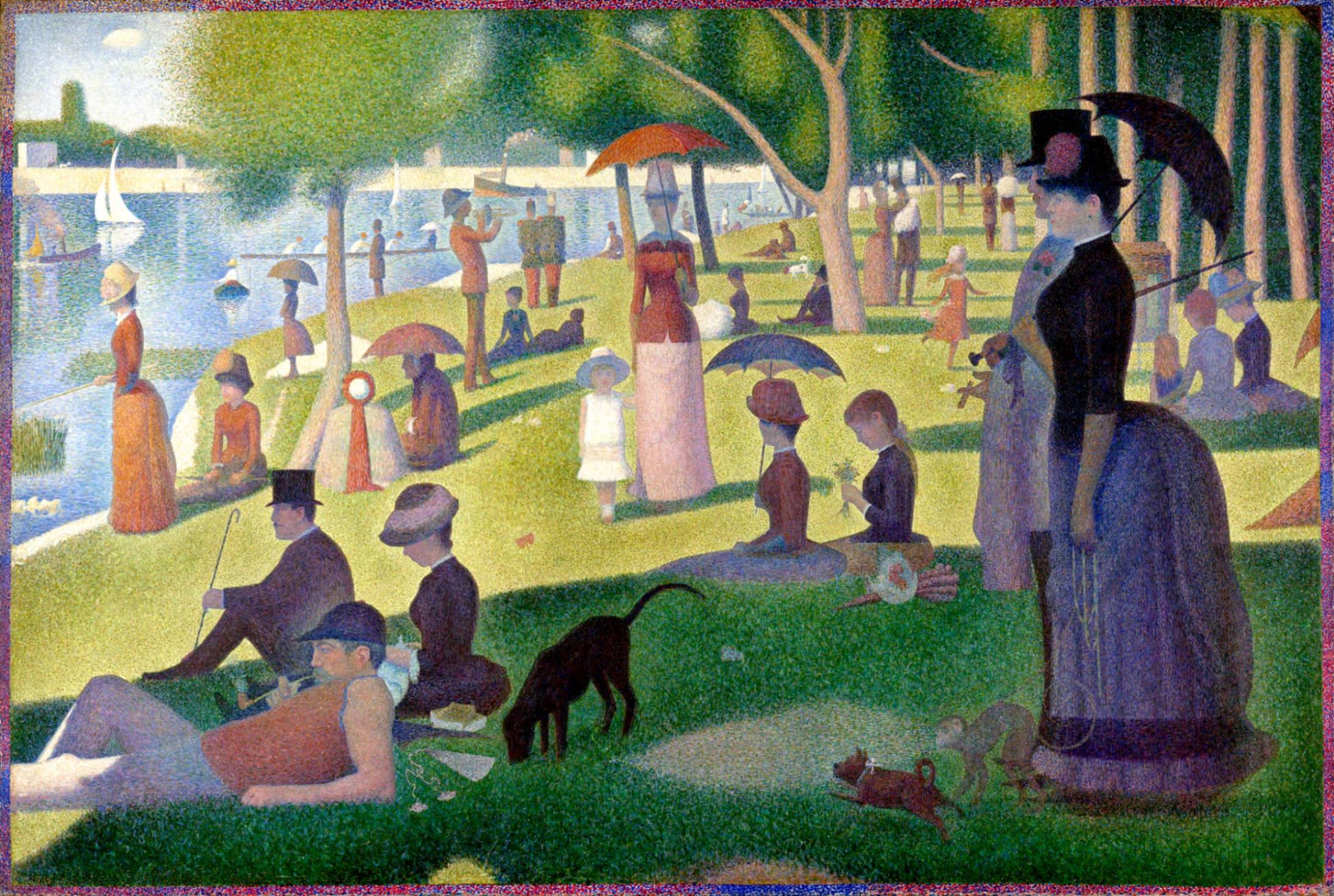

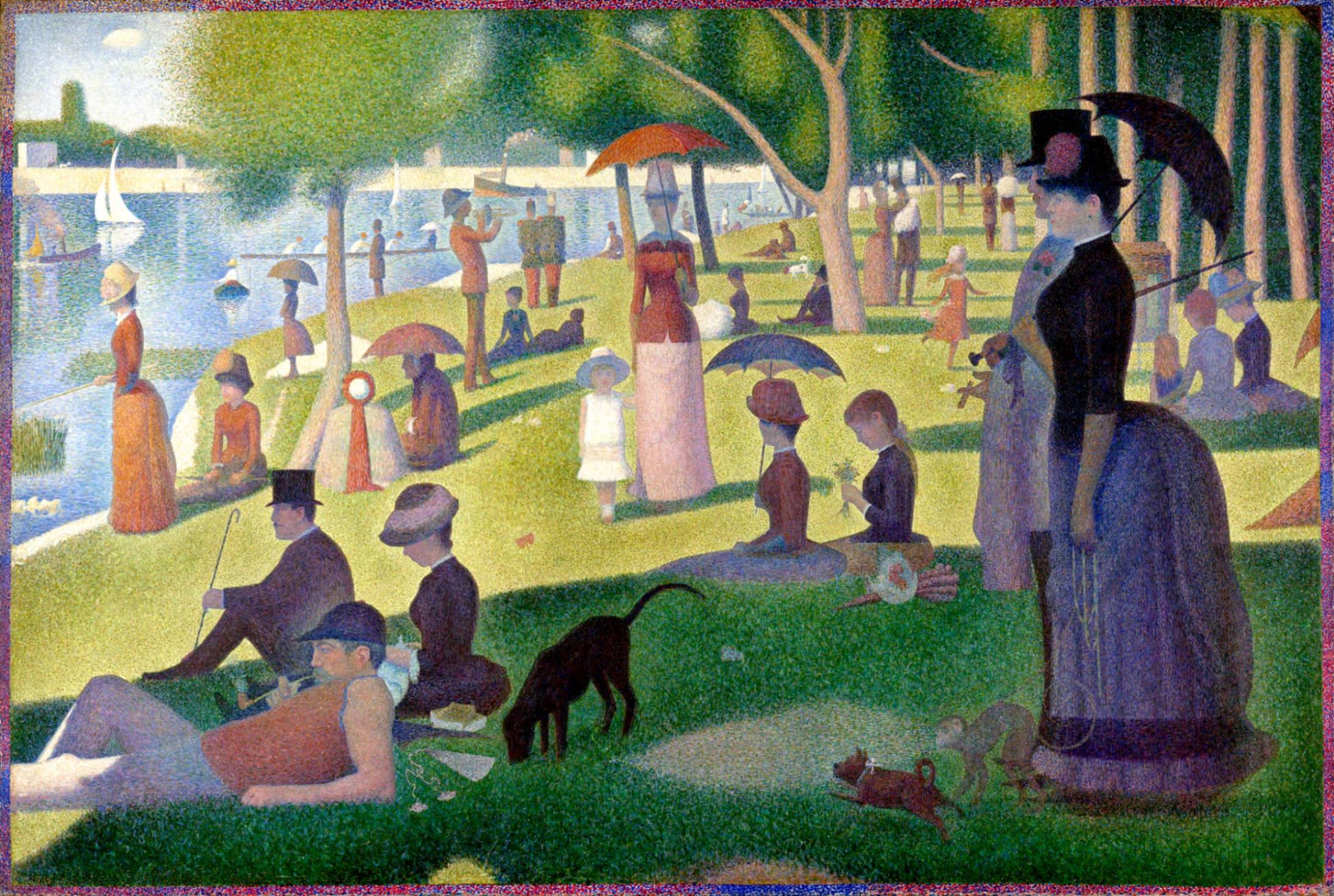

‘Tarde de domingo en la

isla de la Grande Jatte’, Georges Seurat

Los cuadros puntillistas difuminan las

fronteras para ser complejizados en la mente del espectador. Pero, sin duda, quien llevó la discontinuidad del

trazo al límite, transformando las ya acortadas líneas en puntos o manchas,

fue Georges Seurat. Partiendo de la lógica impresionista, Seurat se

adentró en el estudio de la teoría científica de la visión

cromática para desarrollar el puntillismo: imágenes construidas mediante la

mezcla de innumerables puntos en los ojos del espectador. Esta nueva técnica le obligó a simplificar las formas

y los contornos en aras de la comprensión de la imagen. Así, los cuadros

puntillistas difuminan las fronteras, las formas y las líneas para aspirar a

ser complejizados en un espléndido juego entre la distancia y la luz en el ojo,

o quizá, más bien en la mente del espectador.

EL IMPRESIONISMO

CIENTÍFICO Y LA FÍSICA CUÁNTICA

Si la danza entre la luz y la distancia, así como la

transformación de lo discontinuo en lo continuo, desempeñan un papel

fundamental en el impresionismo y el puntillismo, también descubrimos que estas

dos relaciones constituyen el fermento conceptual de la asombrosa física

cuántica.

Casualmente o no, al mismo tiempo que todo esto

ocurría en el ámbito artístico, una cuestión inquietó profundamente a los

científicos: la naturaleza de la luz, específicamente la radiación

del cuerpo negro. Un cuerpo negro perfecto es aquel que absorbe toda la

radiación que incide sobre él y emite luz de acuerdo con la temperatura que

alcanza. No importa de qué material esté hecho; la luz que emite depende

únicamente de su temperatura. Por ejemplo, cuando apagamos una vela, observamos

que la mecha, durante un breve período de tiempo, adquiere un tono anaranjado.

En este caso, la mecha se comporta de manera similar a un cuerpo negro. De la

misma forma, las estrellas también presentan este tipo de comportamiento.

A finales de la década de 1850, Gustav Kirchhoff

describió y estudió el fenómeno de la radiación del cuerpo negro. Durante las

décadas posteriores, se hizo evidente que era extremadamente difícil encontrar un

modelo matemático que explicara el comportamiento observado en los

experimentos. En 1895 finalmente, el renombrado físico alemán Max

Planck decidió abordar este problema. Tras fracasar en numerosos

intentos, optó por una vía menos convencional. Según sus cálculos, si asumía

que la luz, en lugar de ser un continuo, estaba compuesta por diminutos

elementos de energía llamados cuantos, el modelo podría explicar a la

perfección los resultados experimentales.

Sin embargo, para Planck, esta suposición era solo una

triquiñuela matemática que no podía corresponder con la verdadera naturaleza de

la luz. Ni él ni sus colegas de la época podían creer seriamente que la luz

estuviera formada por elementos discontinuos; al fin y al cabo, todo lo que

percibimos de la realidad nos crea una ilusión de continuidad.

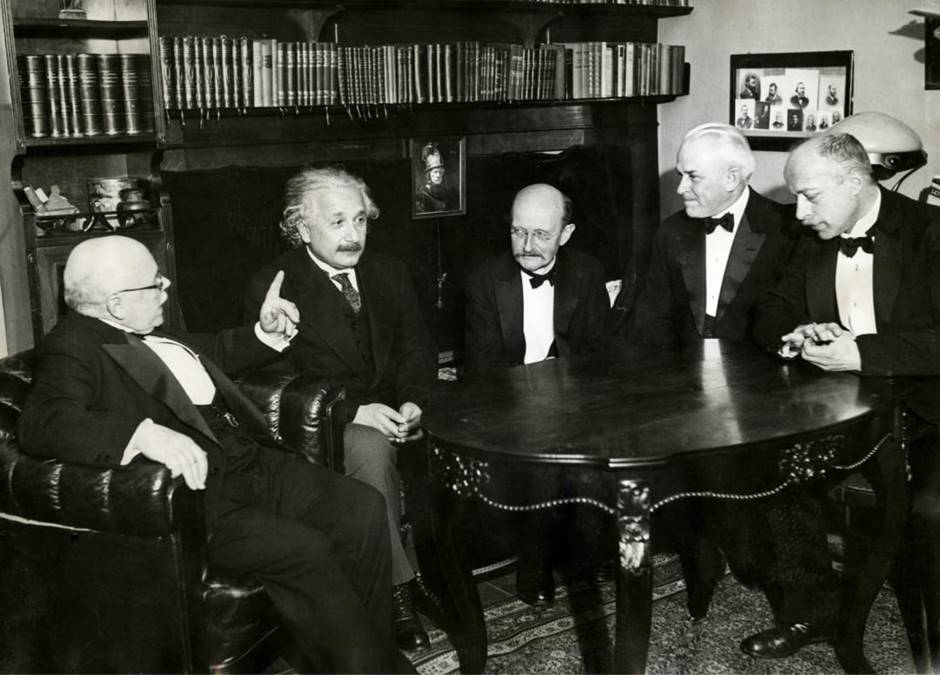

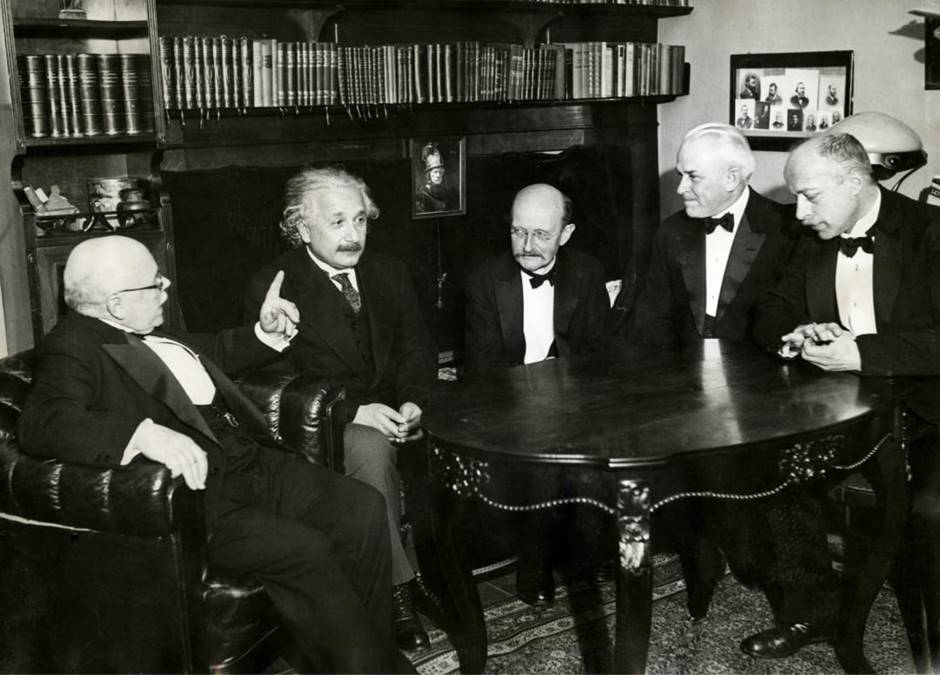

Einstein y Planck en el

centro de la imagen, a la izquierda Nernst y a la

derecha Millikan y von Laue

respectivamente. 12 de noviembre de 1931, Berlín.

En 1905, año conocido como annus

mirabilis, un joven Albert Einstein publicó

cuatro artículos que revolucionaron la forma en que la ciencia mira la

naturaleza. Estos artículos rompían con siglos de comprensión del universo y,

por ende, con siglos de entender la ciencia. En uno de ellos, por el que más

tarde recibiría el premio Nobel, Einstein abrazaba la idea de los cuantos de

luz y lo expresaba así: “Según la hipótesis que hemos considerado aquí, en la

propagación de un rayo de luz emitido desde una fuente puntual, la energía no

se distribuye de forma continua por volúmenes de espacio cada vez

mayores, sino que está formada por un número finito de cuantos de energía

localizados en puntos concretos del espacio y estos cuantos se desplazan sin

dividirse, pudiendo ser generados o absorbidos únicamente como unidades

completas”.

Este fue el punto de partida de la física cuántica;

ciertas cantidades físicas, que hasta el momento habían sido continuas como la

energía, pasaban a ser discontinuas o discretas en la mayoría de sistemas

físicos, pasaban a ser cuánticas. Las consecuencias sobre nuestra comprensión

de la naturaleza fueron inimaginables, pero por mencionar una especialmente

relevante en este contexto: las partículas ya no eran bolas sino funciones de

onda que, como en la obra de Seurat, difuminaban las fronteras y los

contornos, derrotando así la noción estricta de forma.

¿Cómo fue posible que Planck y sus colegas no

consideraran seriamente esta idea? Les pasó como a los espectadores que hundían

sus narices en las primeras obras impresionistas: la distancia no era

la adecuada. Al observar la naturaleza desde una determinada escala, al

igual que cuando se contempla un cuadro puntillista, no es posible captar las

individualidades, las manchas, las discontinuidades que la componen; nuestro

ojo lo mezcla todo. Mientras que los impresionistas rompieron con siglos de

tradición artística al comprender que al aumentar la escala lo

discontinuo se transformaba en continuo, Einstein logró lo mismo para la

ciencia, pero su viaje fue en sentido inverso: entendió que al disminuir la

escala lo continuo se transformaba en discontinuo.

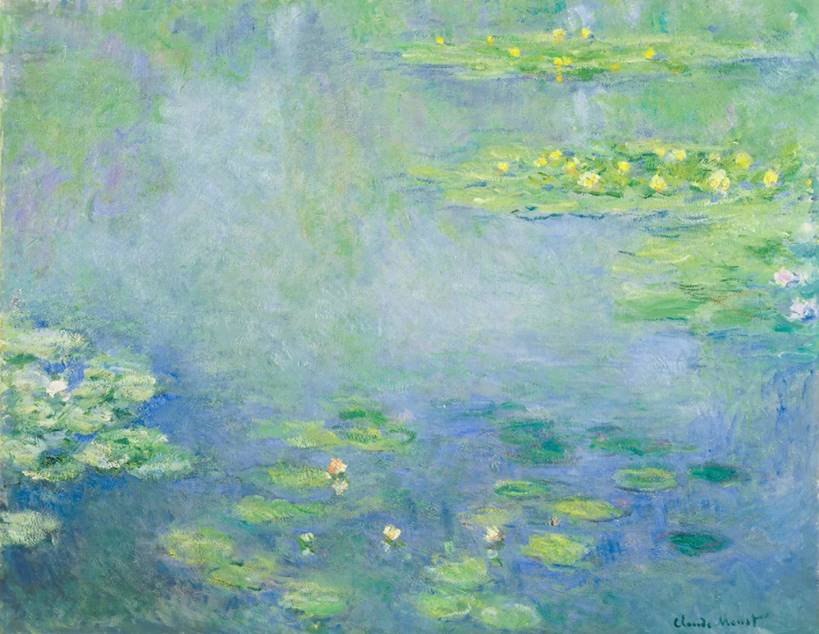

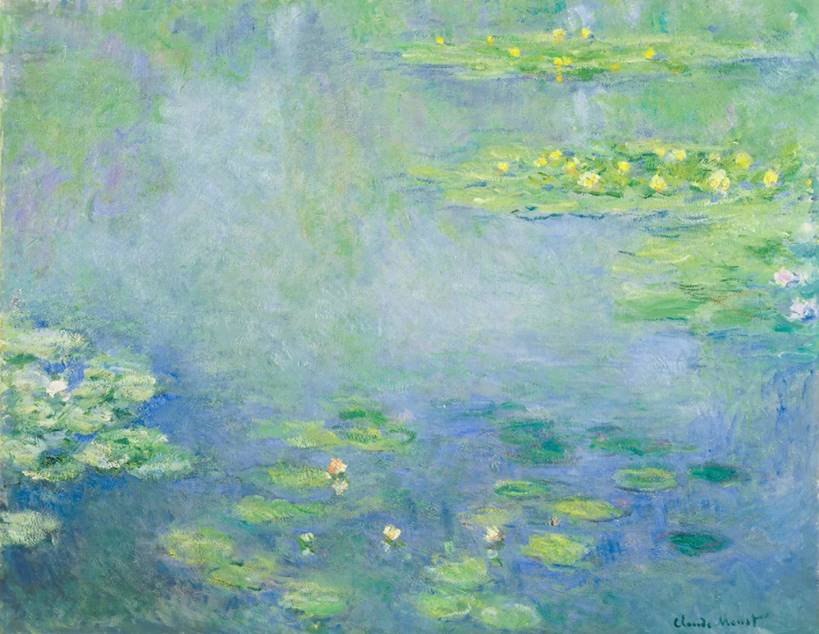

‘Nenúfares ’,

Claude Monet

Cabe destacar que,

a día de hoy, se desconocen las leyes que transforman lo cuántico en lo no cuántico

o clásico, como se denomina en física. Sin embargo, es posible que este proceso

esté relacionado con la emergencia y la complejidad. Los rayos de luz

se mezclan en nuestro ojo cuando contemplamos un Monet desde la

distancia adecuada, transformando lo discontinuo en continuo. De manera similar,

podría ser que la escala, la mezcla y la complejidad sean claves para entender

cómo la naturaleza transfigura lo cuántico en lo clásico, o lo discontinuo en

continuo.

La física cuántica

puede ser vista como el impresionismo de la ciencia, ya que, al igual que el

impresionismo artístico, rompe con siglos de academicismo y abandona la continuidad

en favor de la discontinuidad. En este sentido, la distancia o escala en

relación a lo que perciben nuestros sentidos juega un papel crucial. Evidentemente,

la distancia que nos separa del mundo cuántico es incomparablemente mayor que

la necesaria para contemplar un cuadro impresionista; eso es indudable. No

obstante, el juego conceptual de ambos movimientos es notablemente semejante:

los trazos impresionistas de la naturaleza se llaman cuantos.

No estoy seguro

de si algún día sabremos si Einstein o Planck fueron, de algún modo, influenciados

por las ideas del impresionismo, que a su vez, como hemos mencionado, bebían de

la filosofía. En cualquier caso, resulta fascinante asomarse a una época y

trazar relaciones entre mundos que aparentemente no están

conectados, pero que en ciertos momentos se revolucionan apoyándose en ideas

similares. Claro está que el impresionismo y la física cuántica no son lo

mismo, pero no sería la primera ni la última vez que conceptos similares se

desarrollan de manera independiente en el mismo periodo de tiempo. Tal vez sea

el aire el que transporta las ideas, y algunas personas son capaces de descifrarlas

gracias a eso que no gusta de la voluntad y que llamamos inspiración, o quizá

sea solo una casualidad.

© 2024 JAVIER DE LUCAS