EL GRAN DESGARRO

Bajo la sólida fachada de la realidad, la ciencia ha desvelado un incesante drama de agitadas partículas en el que resulta tentador ver la evolución y la entropía como dos personajes en perpetuo conflicto, luchando por el control. En esta concepción, la evolución construye estructura, y la entropía la destruye. Parece un relato bien trabado; el problema es que no es del todo cierto. Como tantos esbozos simplificados, hay algo de verdad en él. La evolución «es» esencial para construir estructuras. Y la entropía «tiende» a degradar las estructuras. Pero entropía y evolución no tienen por qué tirar en direcciones opuestas. El paso a dos de la entropía permite que florezca estructura aquí, siempre y cuando se expulse entropía allá. La vida, que se cuenta entre los principales logros de la evolución, encarna este mecanismo al consumir energía de alta calidad que utiliza para mantener y mejorar sus configuraciones ordenadas, al tiempo que expulsa hacia su entorno desechos de alta entropía.

A lo largo de miles de millones de años, el intercambio cooperativo entre entropía y evolución ha dado origen a ordenaciones particulares que son exquisitas, entre ellas una vida y una mente capaces de producir la Novena Sinfonía y muchísimas otras vidas y mentes que pueden experimentarla como algo sublime. Ahora que encaramos el futuro, ¿seguiremos viendo la evolución y la entropía como los factores decisivos que guían el cambio? En lo que atañe a la evolución darwiniana, uno podría pensar que no. La dependencia del éxito reproductor en la genética es la razón de que la selección darwiniana haya estado tanto tiempo al timón del barco evolutivo.

Una diferencia de suma importancia en nuestros tiempos es la intervención de la medicina moderna y de las protecciones que, en términos más generales, nos proporciona la civilización. Genotipos que habrían tenido dificultades para sobrevivir a los desafíos de la sabana africana de tiempos remotos subsisten hoy sin mayores problemas en cualquier ciudad. En muchas partes del mundo, nuestro perfil genético ya no es el principal factor que dicta quién muere durante la infancia y quién produce descendencia abundante en la edad adulta. Naturalmente, al nivelar algunas partes del campo de juego de la genética, los avances modernos alteran lasanteriores presiones selectivas y, en consecuencia, ejercen su propia forma de influencia evolutiva. Los investigadores también señalan numerosas presiones que imprimen tendencias en el acervo genético, entre ellas elecciones de dieta (por ejemplo, las dietas ricas en productos lácteos favorecen sistemas digestivos en los que la producción de lactasa se prolonga más allá de la infancia), condiciones ambientales (vivir a gran altitud confiere una ventaja a las adaptaciones que mejoran la supervivencia con menos oxígeno) y preferencias de pareja (en algunos países la estatura media podría estar evolucionando hacia alturas que las personas reproductivamente activas consideran más atractivas).

El mayor de los impactos podría provenir de la recién hallada capacidad de editar directamente los perfiles genéticos. Ciertas técnicas que se están desarrollando con gran rapidez nos ofrecen la posibilidad de aumentar los mecanismos de variación genética, mutación aleatoria y recombinación sexual para añadir a la lista el diseño voluntario. Si un investigador descubriera una reconfiguración genética que alargase la vida humana hasta los doscientos años con efectos secundarios que incluyesen piel cianótica, tres metros de estatura y una libido desmedida centrada en otros individuos azules, seríamos testigos del pleno apogeo de la evolución manifiesta en la rápida expansión de quienes eligiesen convertirse en humanos longevos al estilo de los Na’vi de Avatar . Solo podemos conjeturar hacia dónde nos llevará todo el potencial de remodelar completamente la vida y quizá diseñar una nueva versión de la sintiencia, sea biológica, artificial o híbrida, cuyos poderes podrían empequeñecer nuestras habilidades actuales.

En cuanto a la entropía, la respuesta a la pregunta sobre su futura relevancia constituye un enfático sí. La segunda ley de la termodinámica es una consecuencia general de la aplicación de razonamientos estadísticos a las leyes físicas subyacentes. ¿Es posible que en el futuro se produzcan descubrimientos que nos hagan revisar leyes que hoy consideramos fundamentales? ¿Conservarán la entropía y la segunda ley de la termodinámica la prominencia por su capacidad explicativa?

Durante la transición del marco clásico al marco radicalmente diferente de la física cuántica, hubo que actualizar las matemáticas que describen la entropía y la segunda ley, pero como estos conceptos surgen de los razonamientos probabilísticos básicos, siguen siendo igual de válidos. Lo mismo cabe esperar que ocurra con respecto a avances futuros en nuestra comprensión de las leyes físicas. No es que no podamos imaginar leyes físicas que reduzcan a la irrelevancia la entropía y la segunda ley; lo que ocurre es que esas leyes tendrían que ser tan contrarias a las características de la realidad, inherentes a todo lo que conocemos y todo lo que hemos medido, que la mayoría de los físicos descartan esa posibilidad sin más trámite.

Al imaginar el futuro, la mayor incertidumbre es la que envuelve al control que podamos ejercer nosotros, o alguna inteligencia futura, sobre nuestro entorno. ¿Es posible que una vida inteligente pueda dirigir el destino a largo plazo de estrellas, galaxias e incluso de todo el cosmos? ¿Podría esa inteligencia alterar a voluntad la entropía a escalas inimaginables, reduciéndola en grandes extensiones del espacio mediante una versión a escala cósmica del paso a dos de la entropía? ¿Podría incluso poseer esa inteligencia la capacidad de diseñar y crear universos enteros? Por extravagantes que nos parezcan estas posibilidades, caen dentro de lo posible. El dilema para nosotros es que su impacto sobre el futuro se encuentra claramente más allá de nuestra capacidad de predicción. Incluso en un mundo regido por leyes, donde no hay lugar para el libre albedrío en el sentido tradicional, el amplio repertorio comportamental de la inteligencia (la versión de libertad que adquiere la inteligencia) hace que ciertas variedades de predicción sean, en esencia, imposibles. No cabe duda de que en el futuro el pensamiento dispondrá de métodos y técnicas computacionales incomparables, pero sospecho que predecir a largo plazo todo lo que dependa íntimamente de la vida y la inteligencia seguirá fuera de nuestro alcance.

¿Cómo debemos proceder entonces?

De aquí en adelante, supondremos que las leyes de la física tal como las conocemos hoy, actuando de la forma no dirigida en que presuntamente hanactuado desde el Big Bang, seguirán siendo la influencia dominante que guiará el despliegue del cosmos. No consideraremos la posibilidad de que puedan cambiar las propias leyes o las «constantes» numéricas de la naturaleza, ni tampoco la de que estas ya estén cambiando a un ritmo lento unas modificaciones que en la actualidad podrían ser demasiado pequeñas como para dejar huella, pero que podrían existir y tener un efecto acumulado sustancial a una escala de tiempo extraordinariamente larga. Tampoco tomaremos en consideración la posibilidad de que el dominio sobre el que una inteligencia futura ejerza un control estructural pueda hincharse hasta abarcar las escalas de las galaxias y aún mayores. Eso, desde luego, es un buen número de «nos» y «tampocos». Pero a falta de indicios que nos guíen, investigar esas posibilidades sería como disparar a ciegas.

El propio hecho de que podamos hilvanar un relato coherente, aunque provisional, del despliegue del cosmos hasta un tiempo exponencialmente lejano en el futuro es un logro extraordinario; un logro que hoy es posible gracias a las aportaciones de muchos, y que es tan emblemático del anhelo humano por la coherencia como las más preciadas historias, mitos, religiones y creaciones artísticas de nuestra especie.

Un imperio de tiempo

¿Cómo debemos organizar nuestra argumentación sobre el futuro? La intuición humana está razonablemente bien dotada para comprender las escalas de tiempo de la experiencia común, pero para analizar las épocas cosmológicas clave del futuro tendremos que enfrentarnos a unos períodostemporales tan vastos que ni siquiera las mejores analogías pueden proporcionarnos más que una vaga idea de su duración. Aun así, no haynada como las analogías basadas en la experiencia cotidiana para hacerse una idea mental de las alturas temporales a las que tendremos que ascender. Imaginemos, pues, que la línea temporal del universo se extiende hacia lo más alto de un imponente rascacielos de tal manera que cada altura equivalga a una duración diez veces mayor que la planta inferior. Así, el primer piso representa los diez primeros años que siguieron al Big Bang; el segundo, los cien primeros años; el tercero, los mil primeros años, y así sucesivamente.

Como se ve, las duraciones crecen con rapidez a medida que ascendemos plantas, algo que es fácil de decir, pero fácil también de malinterpretar. Subir, por ejemplo, del piso 12 al piso 13 equivale a considerar el universo desde un billón de años después del Big Bang hasta diez billones de años después de la gran explosión. Por consiguiente, al ascender esa primera planta transcurren nueve billones de años, una duración que empequeñece enormemente el tiempo representado por todos los pisos inferiores. La misma pauta se mantiene a medida que ascendemos: la duración representada por cada nueva planta es mucho mayor, exponencialmente mayor, que la duración representada por los pisos inferiores.

Si suponemos, redondeando, que la duración de una vida humana es de cien años, que los imperios duraderos persisten unos mil años, que las especies más resistentes permanecen unos pocos millones de años, los pisos del rascacielos nos parecerán, a medida que ascendemos, que representan duraciones a otra escala, eones de tiempo. Cuando alcanzamos el observatorio del rascacielos, en el piso 86, estaremos a 1086 años (100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) del Big Bang, una escala de tiempo vertiginosa que se alza por encima de la duración de cualquier empresa humana. Pero a pesar de todos esos ceros, cuando a continuación ascendemos al punto más alto del edificio, en el piso 102, la duración representada por el observatorio nos parecerá, en comparación, poco más que el grosor de la pintura que cubre ese último trecho.

El sol negro

Nuestros primeros antepasados, aun sin entender que el Sol baña la Tierra con una lluvia continua de energía de baja entropía esencial para la vida, reconocían la enorme importancia de aquel ojo que los vigilaba desde lo alto, una presencia abrasadora que presenciaba los ires y venires de su cotidiana existencia. Cuando el Sol se ponía, sabían que volvería a salir, cumpliendo con la pauta más conspicua y fiable de nuestro mundo. La misma confianza con la que podemos afirmar que un día ese ritmo llegará a su fin. Durante casi cinco mil millones de años, el Sol ha soportado su ingente masa contra la aplastante fuerza de la gravedad gracias a la energía que produce en su interior la fusión de núcleos de oxígeno. Esa energía alimenta un entorno de frenéticas y veloces partículas que ejercen una fuerte presión hacia fuera. De manera parecida a la bomba de aire que infla los castillos hinchables de los niños, la presión producida por la fusión en el núcleo del Sol infla nuestra estrella e impide que se colapse bajo su enorme peso. Este empate entre la gravedad, que tira hacia dentro, y las partículas, que empujan hacia fuera, se mantendrá firme durante unos cinco mil millones de años más. Entonces se romperá el equilibrio.

Aunque el Sol todavía estará repleto de núcleos de hidrógeno, escasearán en el núcleo de la estrella. La fusión de hidrógeno produce helio, que son núcleos más pesados y densos que los del hidrógeno, y del mismo modo que la arena tirada a un estanque desplaza el agua a medida que llena el fondo, el helio desplaza el hidrógeno a medida que llena el centro del Sol. Y eso tiene consecuencias. El centro del Sol es donde las temperaturas son más altas, de unos quince millones de grados en la actualidad, muy por encima de los diez millones de grados que se necesitan para fusionar hidrógeno en helio. Sin embargo, para fusionar núcleos de helio hace falta una temperatura de unos cien millones de grados. Como la temperatura del Sol ni se acerca a ese umbral, a medida que el helio desplaza el hidrógeno en el núcleo, el suministro de combustible para la fusión se va agotando. En consecuencia se irá reduciendo la presión hacia fuera que ejerce la producción de energía en el núcleo y el tirón hacia dentro de la gravedad comenzará a ganar la partida.

El Sol iniciará entonces una implosión, y a media que su imponente peso se colapse hacia el interior, su temperatura se disparará. El intenso calor y la fuerte presión, todavía lejos de las condiciones necesarias para que se inicie la fusión del helio, desencadenarán una nueva ronda de fusión, esta vez en la fina corteza de núcleos de hidrógeno que envolverá el núcleo estelar, constituido en su mayor parte por helio. En esas condiciones tan extremas, la fusión de hidrógeno procederá a un ritmo extraordinario, produciendo un empuje hacia fuera más intenso que el que nunca ha experimentado el Sol, y que no solo frenará la implosión, sino que hará que nuestra estrella se hinche enormemente.

El destino de los planetas interiores depende del equilibrio entre dos factores. ¿Cuánto crecerá el Sol? Y, a medida que lo haga, ¿de cuánta masa se despojará? Esta última cuestión es relevante porque, con su motor nuclear funcionando a toda máquina, saldrán disparadas al espacio exterior un gran número de las partículas de la capa más externa del Sol. Y si la estrella reduce su masa, aflojará también el tirón gravitatorio, y eso haría que los planetas migrasen a órbitas más alejadas. El futuro de cada planeta dependerá de si su trayectoria de alejamiento le permite escapar al aumento de tamaño del Sol.

Las simulaciones numéricas con modelos solares detallados indican que Mercurio perderá la carrera; será engullido por el hinchado Sol y en poco tiempo quedará vaporizado. Marte, que tiene su órbita a mayor distancia, juega con ventaja y se salva. Venus seguramente sucumbe, aunque algunas simulaciones indican que el Sol al hincharse no llegará por poco a alcanzar su órbita en recesión y, de ser así, tampoco la de la Tierra. Pero aunque la Tierra se salve, las condiciones ambientales de nuestro planeta cambiarán profundamente. Su temperatura superficial se disparará hasta miles de grados, de sobra para secar los océanos, expulsar la atmósfera e inundar la superficie con lava fundida. Unas condiciones sin duda desagradables, pero el gigante rojo que entonces será el Sol ofrecerá un espectáculo imponente en el cielo, aunque es casi seguro que no habrá nadie para presenciarlo. Si nuestros descendientes todavía perduran (si han conseguido eludir la autodestrucción, los patógenos letales, los desastres ambientales, los asteroides mortíferos y las invasiones alienígenas (!), entre otras posibles catástrofes), y si intentan seguir haciéndolo, habrán abandonado mucho antes la Tierra en busca de un hogar más acogedor.

A medida que se fusionen los núcleos de hidrógeno que rodean el centro de helio del Sol, el helio producido caerá hacia el interior, forzará al núcleo de la estrella a contraerse más y aumentar todavía más su temperatura. A su vez, este calor más elevado acelerará el ciclo, puesto que incrementará la tasa de fusión de hidrógeno en la capa que envuelve el núcleo, intensificará la tormenta de helio que llueve sobre el núcleo solar y disparará todavía más su temperatura. Aproximadamente 5.5000 millones de años desde el presente, la temperatura del núcleo del Sol alcanzará por fin el umbral que permite la combustión de helio, que se fusionará en carbono y oxígeno. Tras una espectacular pero breve erupción que marcará la transición a la fusión de helio como principal fuente de energía, el Sol se encogerá de nuevo y se estabilizará en una configuración menos frenética.

Pero esta recobrada estabilidad será breve. Al cabo de unos cien millones de años, del mismo modo que el helio, más pesado, desplazó antes el hidrógeno, más ligero, ahora el carbono y el oxígeno desplazarán el helio, ocuparán el núcleo solar y obligarán al helio a desplazarse a las capas envolventes. La combustión nuclear de los nuevos constituyentes del núcleo del Sol, el carbono y el oxígeno, requiere temperaturas aún más altas, de por lo menos seiscientos millones de grados. Como la temperatura del núcleo solar estará todavía muy por debajo de este umbral, la fusión nuclear volverá a frenarse, el tirón de la gravedad volverá a dominar y el Sol se contraerá una vez más, aumentando nuevamente la temperatura de su núcleo.

En la fase previa a este ciclo, el aumento de temperatura desencadenaba el inicio de la fusión en una capa de hidrógeno que rodeaba un núcleo inactivo de helio. Ahora, el aumento de la temperatura desencadena la fusión en la capa de helio que rodea el núcleo inactivo de carbono y oxígeno. Pero esta vez la temperatura del núcleo estelar no alcanzará el valor necesario para que vuelva a encenderse la combustión nuclear. La masa del Sol es demasiado pequeña como para que la contracción aumente la temperatura hasta un punto que, en estrellas de mayor masa, encendería la fusión de carbono y oxígeno para formar núcleos atómicos más pesados y complejos. En el Sol, a medida que se consuma el helio en la capa que envuelve el núcleo, el carbono y oxígeno producidos caerán hacia el núcleo, de manera que este seguirá contrayéndose hasta el momento en que un proceso cuántico (el principio de exclusión de Pauli) frene la implosión.

En 1925, el físico austríaco Wolfgang Pauli, un pionero de la mecánica cuántica famoso por su temperamento cáustico, se percató de que la mecánica cuántica pone un límite a lo cerca que pueden apretarse dos electrones (de manera más precisa, la mecánica cuántica excluye la posibilidad de que dos partículas de materia idénticas ocupen el mismo estado cuántico, pero la descripción aproximada nos vale). Poco después, varios investigadores demostraron que el resultado de Pauli, pese a centrarse en partículas diminutas, era la clave para entender el destino del Sol y otras estrellas de tamaño parecido. A medida que el Sol se contrae, los electrones del núcleo estelar se empaquetan cada vez más apretadamente, y tarde o temprano alcanzan el límite especificado por los resultados de Pauli.

Cuando una mayor contracción ha de violar el principio de Pauli, se manifiesta una potente repulsión cuántica, los electrones se plantan, exigen su espacio personal y se niegan a estar más apretujados. Entonces se frena la contracción del Sol. Lejos del núcleo estelar, las capas más exteriores, que siguen expandiéndose y enfriándose, acaban por perderse en el espacio, dejando a sus espaldas una bola extraordinariamente densa de carbono y oxígeno, una enana blanca que seguirá brillando durante unos cuantos miles de millones de años más. Sin la temperatura necesaria para que se produzca más fusión nuclear, la energía térmica se disipará con lentitud en el espacio y, como el último resplandor de un rescoldo, lo que quede del Sol se irá enfriando y apagando hasta convertirse en un orbe gélido y oscuro. Unos pocos pasos por encima del décimo piso, el Sol se desvanecerá en la negrura.

El gran desgarro

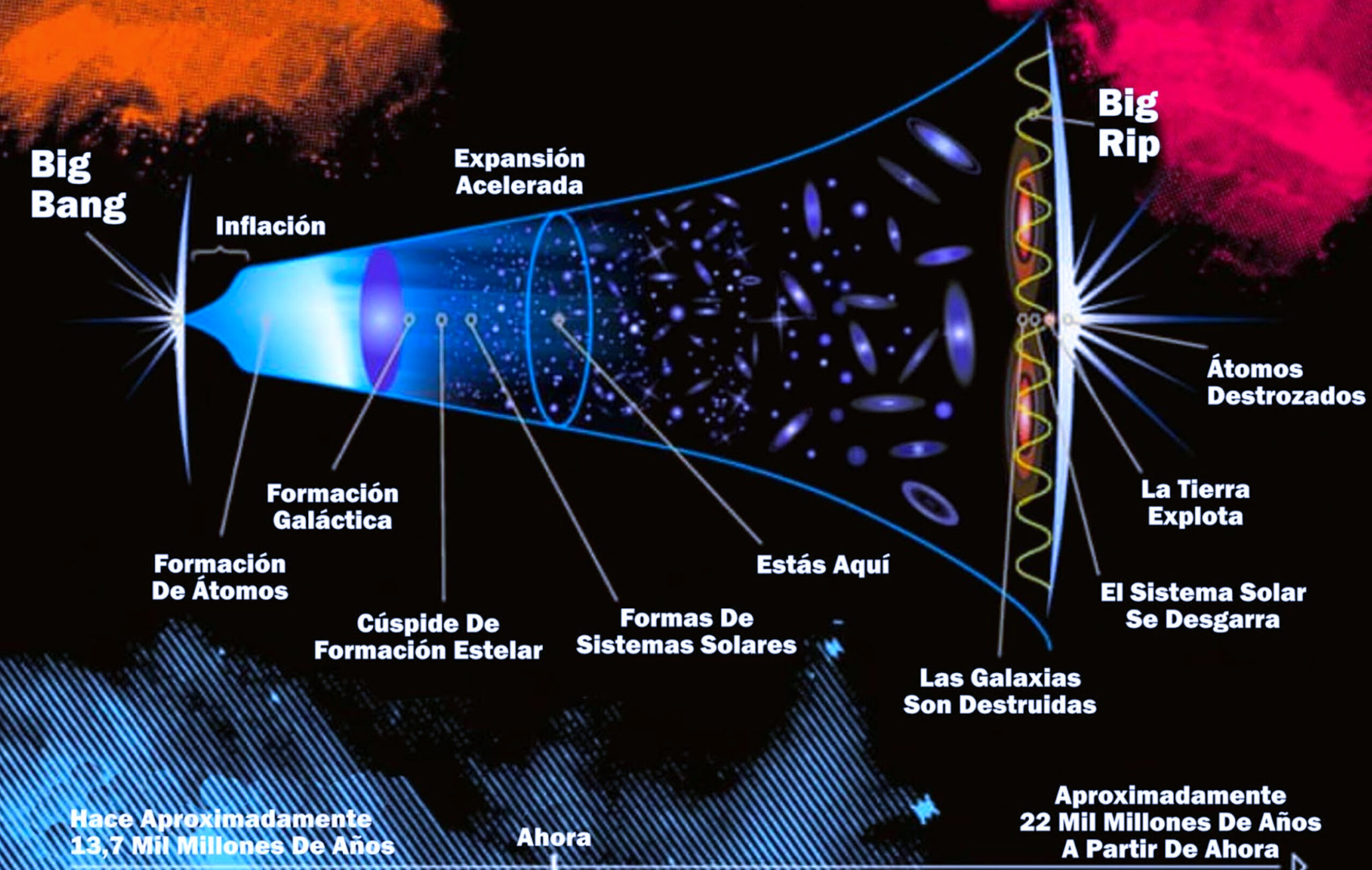

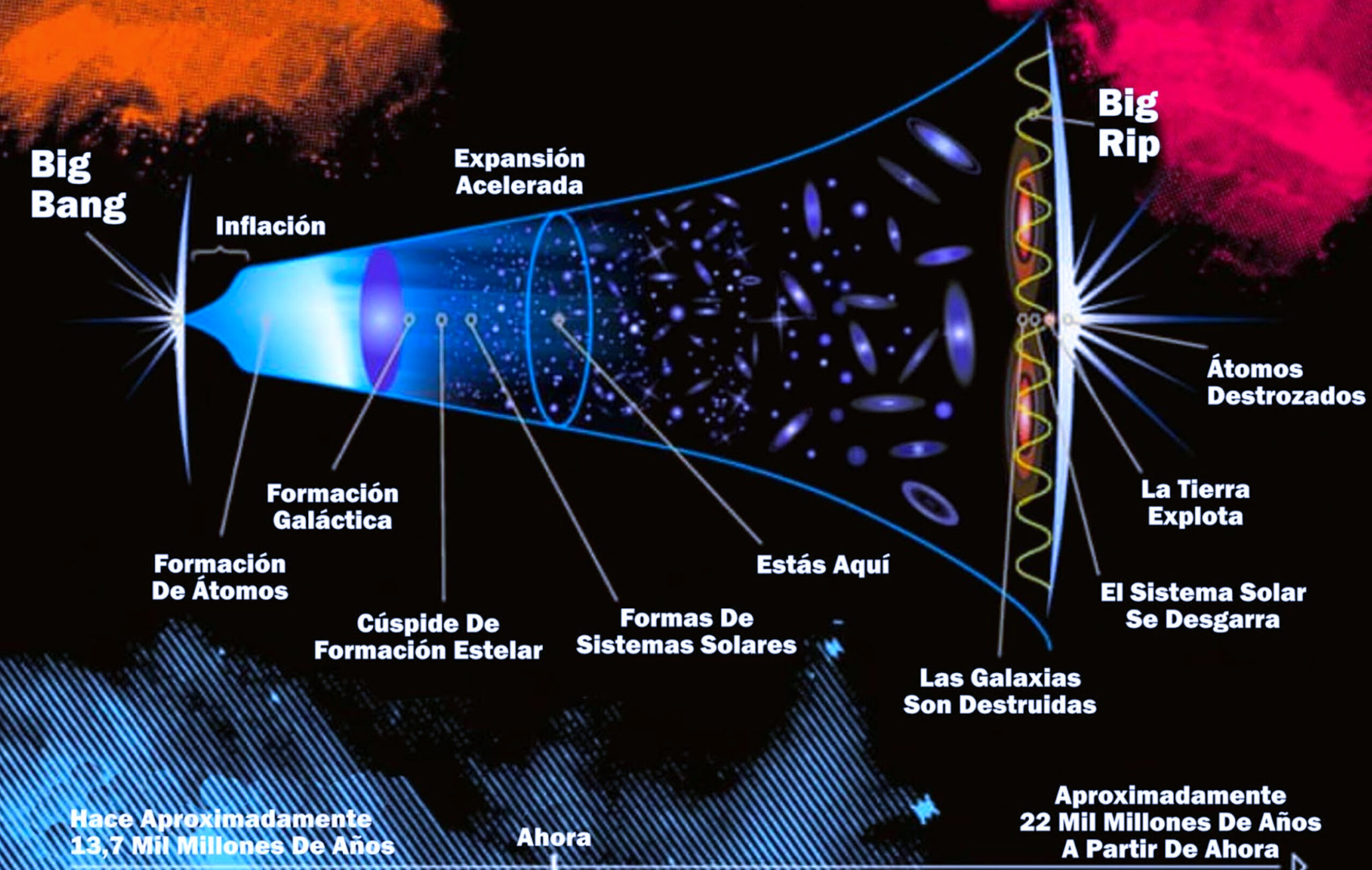

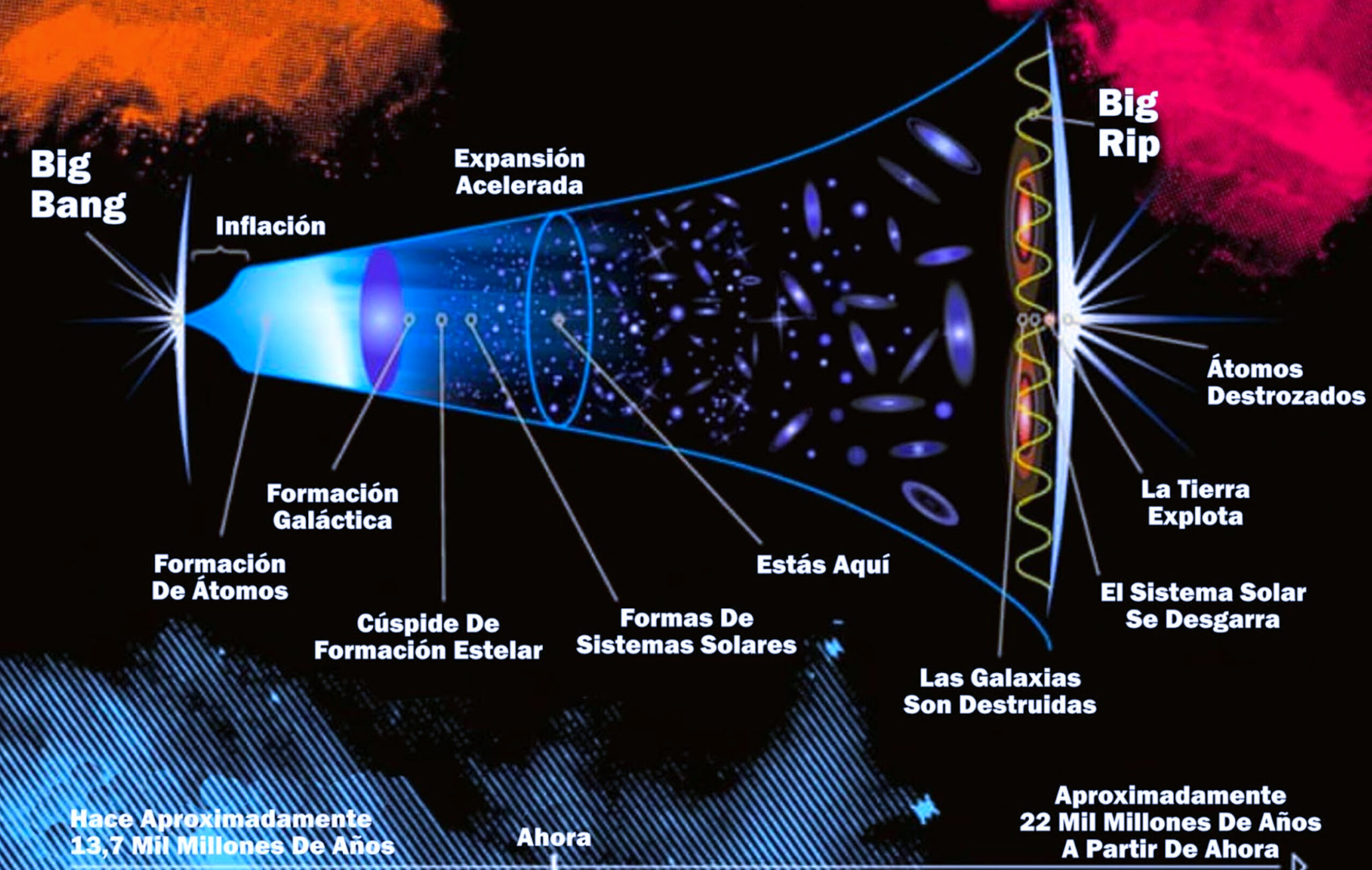

Si lanzamos una manzana hacia lo alto, el implacable tirón de la gravedad de la Tierra hará que su velocidad se frene poco a poco. Es un ejercicio pedestre con profundas implicaciones cosmológicas. Desde las observaciones de Hubble en la década de 1920 sabemos que el espacio se expande: las galaxias se alejan deprisa unas de otras. Pero igual que pasa con la manzana lanzada al aire, el tirón gravitatorio que ejerce cada galaxia sobre todas las otras debería frenar el éxodo cósmico. El espacio se expande, pero la tasa de expansión debería ir reduciéndose. Motivados por esta expectativa, en la década de 1990 dos equipos de astrónomos se dispusieron a medir la tasa de frenado cósmico. Tras casi una década de esfuerzos, anunciaron sus resultados, y el mundo científico se tambaleó. La expectativa era errónea. Mediante concienzudas observaciones de explosiones de supernovas lejanas, potentes faros que pueden verse y medirse a través de todo el cosmos, descubrieron que la expansión no se está frenando. Se está acelerando. Y no es que este cambio hacia una aceleración haya ocurrido hace dos días. Los investigadores, con gran turbación, tuvieron que vérselas con unas observaciones astronómicas que establecían que la expansión llevaba ya cinco mil millones de años aumentando de velocidad.

Si se esperaba de manera tan general que la tasa de expansión fuese cada vez más lenta es porque eso tenía sentido. Proponer que la expansión aumente de velocidad es, a primera vista, tan absurdo como predecir que una manzana suavemente lanzada al aire salga disparada como un cohete en el momento en que se despega de la mano. Si presenciáramos algo tan extraño, buscaríamos alguna fuerza oculta, alguna influencia que hasta entonces hemos pasado por alto y que es responsable del empuje de la manzana hacia el cielo. Así pues, cuando los datos aportaron indicios abrumadores de que la expansión del espacio se está acelerando, los investigadores, una vez pasado el susto, agarraron un puñado de tizas y se dispusieron a buscar la causa.

La principal explicación se hace eco de una característica crucial de la relatividad general de Einstein. De acuerdo con Newton y con Einstein, los agregados de materia, como los planetas y las estrellas, ejercen la gravedad atractiva que a todos nos resulta familiar, pero en la teoría de Einstein la gravedad amplía su repertorio. Si una región del espacio no alberga ningún agregado de materia, sino que es ocupada de manera uniforme por un campo de energía, la fuerza gravitatoria resultante es repulsiva. En la cosmología inflacionaria, los investigadores conciben comoportador de esa energía una extraña especie de campo (el campo del inflatón), y la teoría propone que su poderosa gravedad repulsiva fue el desencadenante del Big Bang. Eso ocurrió hace casi catorce mil millones de años, pero podemos seguir un enfoque parecido para explicar la expansión acelerada del espacio que observamos en la actualidad.

Si imaginamos que todo el espacio está uniformemente ocupado por otro campo de energía (al que denominamos «energía oscura», porque no produce luz, aunque «energía invisible» sería un término más apropiado), podemos explicar que las galaxias se apresuren a alejarse. Al ser agregados de materia, ejercen una gravedad atractiva, lo que significa que todas ellas tiran hacia sí y, por consiguiente, frenan el éxodo cósmico. En cambio, la energía oscura, que se halla extendida de manera uniforme, ejerce una gravedad repulsiva: empuja hacia fuera y, por lo tanto, acelera el éxodo cósmico. Para explicar la expansión acelerada que observan los astrónomos, basta con que el empuje de la energía oscura supere el tirón colectivo de las galaxias. Y no en mucho. En comparación con la violenta expansión del espacio durante el Big Bang, la expansión actual es muy leve, y no hace falta más que una suma diminuta de energía oscura. De hecho, en un metro cúbico típico del espacio, la cantidad de energía oscura necesaria para explicar la aceleración galáctica observada mantendría encendida una bombilla de cien vatios durante tan solo unas cinco billonésimas de segundo, un tiempo ridículamente minúsculo. Pero el espacio contiene muchísimos metros cúbicos, así que el empuje repulsivo aportado por cada uno de ellos se une en la producción de una fuerza hacia fuera que consigue alimentar la expansión acelerada que han medido los astrónomos.

Los argumentos a favor de la energía oscura son convincentes, pero circunstanciales. Nadie ha hallado la manera de apresar esa energía oscura, de establecer su existencia, de examinar directamente sus propiedades. No obstante, como explica tan bien las observaciones, la energía oscura se ha convertido en la explicación de facto de la expansión acelerada del espacio. Lo que no está tan claro, sin embargo, es el comportamiento a largo plazo de la energía oscura. Y para pronosticar el futuro lejano es esencial considerar todas las posibilidades. El comportamiento más simple que es congruente con todas las observaciones es que el valor de la energía oscura no cambia a lo largo del tiempo cósmico. Pero la simplicidad, aunque preferida conceptualmente, no es por sí misma más verdadera. La descripción matemática de la energía oscura permite que se debilite, lo cual pondría freno a la expansión acelerada, o que se fortalezca, dando más gas a la expansión acelerada. Visto desde el piso 11, esta última posibilidad (que la gravedad repulsiva se haga cada vez más fuerte) es la más desfavorable, pues en ese caso nos estaríamos precipitando a un violento fin que los físicos denominan Big Rip o «gran desgarro».

Un empuje cada vez más potente de la gravedad repulsiva acabaría triunfando sobre todas las otras fuerzas atractivas, y todo se desgarraría. Nuestro cuerpo se mantiene como un todo gracias a la fuerza electromagnética, que une nuestros constituyentes atómicos y moleculares, pero gracias también a la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos losprotones y neutrones dentro de los núcleos atómicos de nuestro cuerpo. Como estas fuerzas son mucho más potentes que el actual empuje hacia fuera del espacio en expansión, el cuerpo se mantiene íntegro. Pero si la fuerza del empuje repulsivo creciera, el espacio del interior del cuerpo acabaría expandiéndose con tal empuje que ganaría a las fuerzas electromagnética y nuclear fuerte que lo mantienen unido. Así que nos inflaríamos y acabaríamos estallando en pedazos, al igual que todo lo demás.

Los detalles dependen de la tasa de aumento de la gravedad repulsiva, pero en un ejemplo representativo calculado por los físicos Robert Caldwell, Marc Kamionkowski y Nevin Weinberg, de aquí a unos veinte mil millones de años la gravedad repulsiva desgarraría los cúmulos de galaxias; más o menos mil millones de años más tarde las estrellas que constituyen la Vía Láctea saltarían como chispas en un espectáculo de fuegos artificiales; unos sesenta millones de años después, la Tierra y los otros planetas del sistema solar serían lanzados lejos del Sol; unos meses más tarde, la fuerza gravitatoria repulsiva entre las moléculas haría explorar las estrellas y los planetas; y tan solo treinta minutos más tarde, la repulsión entre las partículas que constituyen los átomos individuales habría cobrado tal fuerza que también estos explotarían. El estado final del universo depende de la naturaleza cuántica del espacio y el tiempo, que todavía desconocemos. En términos muy generales, que de momento carecen de rigor matemático, existe la posibilidad de que la gravedad repulsiva haga trizas el propio tejido del espacio-tiempo. La realidad comenzó con una explosión, y en algún momento, antes de que alcancemos el piso 11, podría acabar con un desgarro.

Aunque las observaciones actuales no permiten descartar que la energía oscura cobre fuerza, muchos físicos creen que es improbable. Cuando estudio las ecuaciones, me quedo con la sensación de que, en efecto, la matemática cuadra, aunque por los pelos, pero las ecuaciones no me resultan naturales ni convincentes. Sin embargo, es un juicio basado en décadas de experiencia, no una demostración matemática, así que podría equivocarme. Con todo, me brinda la motivación suficiente para ser optimista y suponer que el gran desgarro no hará que el resto de los pisos del gran rascacielos resulten irrelevantes. Prosigamos, pues, nuestro ascenso por la línea del tiempo. No tendremos que subir mucho más para encontrarnos con el siguiente evento crucial.

Los precipicios del espacio

Si la intensidad de la fuerza gravitatoria repulsiva no aumenta, sino que se mantiene constante, podemos respirar tranquilos: ya no hay razón para preocuparse de que la expansión del espacio nos haga trizas. Pero como la gravedad repulsiva seguirá empujando a las galaxias lejanas a escapar cada vez más deprisa, todavía tendrá una profunda consecuencia a largo plazo: en un billón de años, la velocidad de recesión de las galaxias lejanas alcanzará la velocidad de la luz, y luego la superará, en aparente violación de la norma más famosa del universo de Einstein. Un escrutinio más meticuloso clarifica que, en realidad, la norma se mantiene inviolada, pues la máxima de Einstein de que nada puede superar la velocidad de la luz se refiere a la velocidad de los objetos que se mueven «por» el espacio. Las galaxias apenas se desplazan por el espacio. No están equipadas con motores de cohete. Del mismo modo que unas motas de pintura blanca adheridas a una pieza de licra se separan cuando estiramos la tela, las galaxias están, por lo general, pegadas al tejido del espacio y si se separan es porque este se expande. Cuanto más alejadas están dos galaxias, mayor es el espacio entre ellas que puede expandirse y, en consecuencia, más deprisa se separan. La ley de Einstein no impone ningún límite a la velocidad de esa recesión.

No obstante, el límite de la velocidad de la luz sigue siendo de enorme importancia. La luz emitida por cada galaxia sí viaja por el espacio. Y del mismo modo que un piragüista no avanza a contracorriente si rema a una velocidad inferior a la del propio río, la luz que emite una galaxia que se aleja a una velocidad superlumínica perderá la batalla en su intento por alcanzarnos. Al cruzar el espacio a la velocidad de la luz, no consigue superar el incremento de la distancia hasta la Tierra, que es superior a esta velocidad. A consecuencia de ello, cuando los futuros astrónomos miren más allá de las estrellas cercanas y enfoquen sus telescopios en las partes más profundas del firmamento, todo lo que verán será una oscuridad negra como el azabache. Las galaxias más lejanas se habrán ocultado tras los límites de lo que los astrónomos denominan «horizonte cósmico». Será como si las galaxias se hubiesen caído por un precipicio en los confines del espacio.

Me he centrado en las galaxias lejanas porque las que están relativamente cerca, un conjunto de unas treinta conocidas como Grupo Local, seguirán siendo nuestras compañeras cósmicas. De hecho, es probable que para cuando alcancemos el undécimo piso las galaxias del Grupo Local, que está dominado por la Vía Láctea y Andrómeda, se hayan fundido, una futura unión que los astrónomos han bautizado «Lactómeda»). Las estrellas de Lactómeda estarán lo bastante cerca como para que sus mutuas atracciones gravitatorias resistan la expansión del espacio y el conjunto estelar se mantenga intacto. Pero la pérdida de contacto con las galaxias más lejanas será una gran pérdida. Fue gracias al estudio minucioso de galaxias lejanas como Edwin Hubble se percató de que el espacio se estaba expandiendo, un descubrimiento confirmado y refinado por un siglo de nuevas observaciones. Sin contacto alguno con las galaxias lejanas, perderemos una herramienta diagnóstica fundamental para seguir la expansión del espacio. Los propios datos que nos guiaron hacia nuestra actual comprensión del Big Bang y la evolución cósmica dejarán de estar a nuestro alcance.

El astrónomo Avi Loeb ha sugerido que las estrellas de alta velocidad que continuamente escapan del conglomerado de Lactómeda y acaban perdiéndose en el espacio profundo podrían ofrecernos un sustituto de las galaxias lejanas, de modo parecido a como tirar palomitas de maíz al agua desde una balsa nos permite conocer las corrientes. Pero el propio Loeb admite que la implacable expansión acelerada tendrá un impacto devastador sobre la capacidad de los futuros astrónomos para hacer mediciones cosmológicas precisas. A modo de ejemplo, llegados al piso 12, un billón de años después del Big Bang, la importantísima radiación de fondo de microondas, que guio nuestras exploraciones cosmológicas, estará tan estirada y diluida (en el argot técnico, tan «desplazada al rojo») por la expansión cósmica, que probablemente ya no pueda detectarse.

Da que pensar. Si suponemos que los datos que hemos recogido y que establecen que el universo se está expandiendo lograsen de algún modo preservarse y llegasen a las manos de los astrónomos que haya de aquí a unbillón de años, ¿nos creerían? Con la ayuda de sus equipos de última generación, fruto de un billón de años de desarrollo tecnológico, solo verán un universo que a las distancias más grandes es negro, el negro más eterno e inmutable que pueda concebirse. Cabe imaginar que hicieran caso omiso de unos datos pintorescos que les han llegado de una era antigua y primitiva (la nuestra) y que en su lugar aceptarían la conclusión errónea de que, en su conjunto, el universo es estático.

Pese a vivir en un mundo sujeto al implacable aumento de la entropía, nos hemos acostumbrado a que las mediciones sean cada vez más precisas, que las bases de datos crezcan, que el conocimiento mejore. La expansión acelerada del espacio puede dar al traste con estas expectativas, puede hacer que una información esencial se aleje de nosotros tan deprisa que se torne inaccesible. Hay verdades profundas que para nuestros descendientes serán como la invisible luz de un faro que brilla al otro lado del horizonte.

El crepúsculo de las estrellas

Las primeras estrellas comenzaron a formarse en el octavo piso, unos cien millones de años después del Big Bang, y seguirán haciéndolo mientras quede materia prima para fabricar nuevas estrellas. ¿Cuánto tiempo será eso? Pues bien, la lista de ingredientes es corta: lo único que se necesita es una nube de gas de hidrógeno que sea lo bastante grande. A partir de aquí, como ya sabemos, entra en juego la gravedad, que irá comprimiendo lentamente la nube y calentando su centro hasta prender la fusión nuclear. Si se conoce la cantidad de gas que contiene una galaxia y la velocidad a la cual la formación de estrellas agota esas reservas de gas, se puede estimar durante cuánto tiempo seguirán formándose estrellas. Hay detalles sutiles que hacen que el cálculo sea más complejo (la tasa de formación de estrellas en una galaxias puede cambiar con el tiempo, y a medida que una estrella se consume, devuelve a la galaxia una parte de los gases que la componen, reabasteciendo las reservas), pero con la ayuda de cálculos meticulosos, los investigadores han llegado a la conclusión de que hacia el piso 14, a unos cien billones de años hacia el futuro, la formación de estrellas habrá llegado a su fin en la gran mayoría de las galaxias.

Mientras subimos desde este piso, notaremos algo más: las estrellas comenzarán a apagarse. Cuanto más masiva es una estrella, más se comprime su núcleo bajo su peso y más alta es la temperatura de su centro. La temperatura más caliente espolea una mayor tasa de fusión nuclear y, por consiguiente, un consumo más rápido de las reservas nucleares de la estrella. Aunque el Sol seguirá brillando con intensidad durante unos diez mil millones de años, las estrellas mucho más pesadas habrán agotado su combustible nuclear mucho antes. En cambio, las estrellas ligeras, hasta más o menos una décima parte de la masa del Sol, se consumen más despacio y viven mucho más tiempo. Los astrónomos usan el término genérico de «enana roja» para referirse a toda una variedad de estrellas de poca masa, y las observaciones apuntan a que constituirían la mayor parte de las que hay en el universo. Sus temperaturas relativamente bajas y su consumo lento y metódico del hidrógeno (las corrientes del interior de una enana roja permiten que casi la totalidad de las reservas de hidrógeno de la estrella acaben quemándose en el núcleo) permitirán que las enanas rojas sigan brillando durante muchos billones de años, miles de veces más de lo que durará el Sol. Pero al llegar al piso 14, hasta las más tardías enanas rojas irán camino de agotar el combustible.

Al ascender desde esta planta, las galaxias se asemejarán a las ciudades quemadas de un futuro distópico. Lo que en otro tiempo fue un firmamento nocturno vivo, lleno de estrellas brillantes, estará poblado ahora por cenizas. No obstante, como el tirón gravitatorio de una estrella solo depende de su masa, y no de si brilla con fuerza o como un apagado rescoldo, la mayoría de las estrellas que alberguen planetas seguirán haciéndolo. Pero solo durante un piso más.

El crepúsculo del orden astronómico

Si miramos el firmamento nocturno en una noche clara, nos parecerá que la galaxia está densamente poblada de estrellas. No es así. Aunque nos dé la impresión de que las estrellas se apiñan codo con codo en unas esfera que nos envuelve, sus distancias desde la Tierra son muy dispares (una característica que le pasa prácticamente desapercibida a nuestros ojos débiles y poco separados), de modo que las estrellas en realidad se encuentran bastante alejadas unas de otras. Si encogiéramos el Sol hasta el tamaño de un grano de azúcar y lo colocásemos en el gran rascacielos, viajaríamos casi cincuenta kilómetros para llegar a Próxima Centauri, que es nuestra vecina más cercana. A esta escala, las velocidades típicas de las estrellas se sitúan a menos de un milímetro por hora. Las colisiones entre estrellas, incluso los amagos de colisión, son muy raros.

Esta conclusión se basa en duraciones que nos resultan familiares (años, siglos, milenios), pero debemos evaluarla a la luz de las escalas de tiempo, mucho más prolongadas, que estamos considerando ahora. Al llegar al piso 15, estamos a mil billones de años de la gran explosión. Y durante un tiempo tan dilatado, la probabilidad de que las estrellas hoy lejanas y lentas se acerquen lo bastante como para colisionar, o casi, no es despreciable. ¿Qué ocurriría si se diera el caso? Centrémonos en la Tierra e imaginemos que se acerca otra estrella. En función de su masa y trayectoria, su tirón gravitatorio podría perturbar solo muy ligeramente el movimiento de nuestro planeta. Un intruso estelar de peso ligero que se mantenga a buena distancia no causaría ninguna catástrofe. Pero el tirón gravitatorio de una estrella más masiva que pase a menor distancia podría arrancar fácilmente a la Tierra de su órbita y lanzarla más allá del sistema solar, al espacio profundo. Y lo que es cierto para la Tierra, lo es también para la mayoría de los planetas que se encuentran en órbita alrededor de la mayoría de las estrellas de la mayoría de las galaxias. A medida que ascendamos por la línea del tiempo, encontraremos cada vez más planetas lanzados al espacio por la perturbación provocada por la atracción gravitatoria de estrellas caprichosas. De hecho, aunque extremadamente improbable, la Tierra podría sufrir este destino antes de que el Sol se apague.

Si ocurriera eso, a medida que aumentase la distancia entre nuestro planeta y el Sol, la temperatura de la Tierra caería de forma paulatina. Las capas superiores de los océanos se congelarían, como todo en la superficie terrestre. Los gases de la atmósfera, que son sobre todo nitrógeno y oxígeno, se licuarían y lloverían desde el cielo. ¿Podría persistir la vida? Sobre la superficie de la Tierra, sería muy difícil. Pero, como sabemos, la vida florece, e incluso podría haberse originado, en los oscuros humeros hidrotermales que salpican el fondo de los océanos. Ninguna luz puede alcanzar esas profundidades, así que esos lugares apenas se verían afectados por la ausencia del Sol. Buena parte de la energía que alimenta los humeros proviene de reacciones nucleares difusas pero continuas. El interior de la Tierra contiene una reserva de elementos radiactivos (sobre todo torio, uranio y potasio), y, a medida que estos átomos inestables se desintegran, emiten un chorro de partículas energéticas que calientan su entorno. Así, aunque la Tierra no disfrute del calor que le proporciona la fusión nuclear en el Sol, seguirá gozando del calor generado por la fisión nuclear en su interior. Si nuestro planeta fuese expulsado del sistema solar, es posible que la vida persistiese como si nada en el fondo de los océanos durante miles de millones de años.

Los choques estelares no solo perturbarán sistemas solares, también galaxias, aunque en períodos de tiempo aún más dilatados. En amagos de colisión entre estrellas errantes o, más raramente, colisiones frontales, la velocidad de la más pesada tiende a reducirse al tiempo que aumenta la de la más ligera. (Si colocamos una pelota de pimpón sobre otra de baloncesto y dejamos caer el conjunto contra el suelo, veremos que el rebote imparte un impresionante aumento de velocidad a la primera). En cada una de esas colisiones, los intercambios serán modestos, pero con el paso de vastos períodos de tiempo, su efecto acumulado puede producir cambios significativos en las velocidades estelares. El resultado será un inventario cada vez más largo de estrellas que serán lanzadas a tal velocidad que escaparán de su propia galaxia. Cálculos minuciosos revelan que cuando pasemos del piso 19 y nos acerquemos al piso 20, las galaxias típicas irán mermando a causa de este proceso. Sus estrellas, en su mayor parte restos incinerados, serán expulsadas y vagarán sin rumbo por el espacio. El ubicuo orden astronómico que revelan los sistemas solares y las galaxias se habrá disuelto; estas estructuras, hoy tan comunes, se habrán convertido en estructuras retiradas del universo.

Ondas gravitatorias y el último barrido

Si la Tierra tiene la suerte de esquivar el agrandamiento del Sol en el piso 11, y si escapa a la eyección por la turbadora visita de una estrella vecina, su destino final quedará determinado por una característica radicalmente bella de la teoría general de la relatividad: las «ondas gravitatorias». A la hora de explicar el espacio-tiempo curvo, que es una idea central aunque abstracta de la relatividad general, los físicos suelen recurrir a una metáfora bien conocida: imaginar los planetas en órbita en torno a una estrella cual canicas que ruedan por una lámina de goma tirante deformada por una bola de billar situada en su centro. Pero la metáfora plantea una pregunta: ¿cómo es que los planetas no describen una espiral hacia el Sol y acaban precipitándose hacia este? Al fin y al cabo, ese es el destino que esperaría a las canicas. La respuesta es que las canicas describen una espiral hacia el centro porque van perdiendo energía por fricción. De hecho, no hace falta ningún equipo sofisticado para ver que es así: parte de la energía que pierden llega a nuestros oídos y nos permite oír cómo ruedan las canicas por la lámina de goma. Los planetas en órbita mantienen su movimiento porque en el espacio vacío no hay fricción.

Aunque esta última no intervenga, los planetas pierden una pequeña cantidad de energía en cada órbita. Cuando un cuerpo astronómico se mueve, perturba el tejido del espacio, generando ondas que se propagan hacia fuera de forma parecida a las que se formarían en una lámina de goma si la percutimos repetidamente. Esas ondas en el tejido del espacio son las ondas gravitatorias que Einstein predijo en artículos publicados en 1916 y 1918. En las décadas siguientes, Einstein se mostró inseguro acerca de las ondas gravitatorias, que veía, en el mejor de los casos, como una mera posibilidad teórica que nunca observaríamos y, en el peor de los casos, como una simple interpretación incorrecta de las ecuaciones. Las matemáticas de la relatividad general son tan sutiles que incluso Einstein se sentía a veces perplejo. Hizo falta el trabajo de mucha gente durante muchos años para desarrollar métodos sistemáticos que resolviesen algunas cuestiones espinosas que antes confundían los intentos por relacionar las expresiones matemáticas de la relatividad general con características mensurables del mundo. Hacia la década de 1960, con esos métodos ya firmemente establecidos, los físicos ganaron confianza para afirmar que las ondas gravitatorias eran una consecuencia indiscutible de la teoría. Pero nadie disponía de indicios experimentales u observacionales de que fuesen reales.

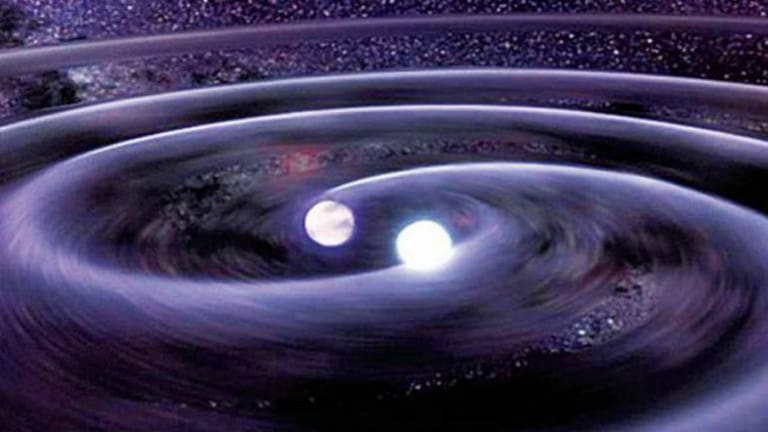

Todo eso cambió más o menos una década y media más tarde. En 1974, Russell Hulse y Joe Taylor realizaron el primer descubrimiento de un sistema binario de estrellas de neutrones, es decir, dos estrellas de neutrones unidas en una órbita rápida. Observaciones posteriores establecieron que con el tiempo las estrellas de neutrones describían espirales cada vez más cercanas, lo que indicaba que el sistema binario estaba perdiendo energía. Pero ¿adónde iba esa energía? Taylor y sus colaboradores Lee Fowler y Peter McCulloch anunciaron que la pérdida de energía orbital que se había medido concordaba notablemente bien con lo que predecía la teoría de la relatividad general sobre la energía que las estrellas de neutrones en órbita deberían trasferir a ondas gravitatorias. Aunque las ondas gravitatorias producidas eran demasiado débiles para que pudieran detectarse, estas investigaciones establecían, aunque fuese de manera indirecta, que las ondas gravitatorias eran reales.

Tres décadas y mil millones de dólares más tarde, el Observatorio de Ondas Gravitatorias por Interferometría Láser (LIGO, por sus siglas en inglés) dio un paso más cuando logró por fin detectar de manera directa ondas gravitatorias en el tejido del espacio. A primera hora de la mañana del 14 de septiembre de 2015, dos enormes detectores, uno en Luisiana, el otro en el estado de Washington, ambos rigurosamente aislados de cualquier posible perturbación que no fuese una onda gravitatoria, detectaron una señal. Y exactamente de la misma manera. Los investigadores llevaban casi medio siglo preparándose para aquel momento, pero justo entonces, apenas dos días antes, acababan de calibrar los nuevos detectores. Por eso, la llegada casi inmediata de una señal fue tanto una sorpresa como una fuente de preocupación. ¿Era real? ¿Se trataba de un descubrimiento extraordinario o era obra de un bromista, o, peor aún, alguien había pirateado el sistema y había inyectado una señal falsa?

Tras meses de meticulosos análisis, de reiterada comprobación de los detalles de la supuesta perturbación gravitatoria, los investigadores anunciaron por fin que una onda gravitatoria había pasado por la Tierra. Y lo que es más, mediante un análisis preciso de la señal y comparándola con los resultados de simulaciones con supercomputadoras de las ondas gravitatorias que cabía esperar de diversos acontecimientos astronómicos, los científicos consiguieron, mediante una suerte de ingeniería inversa, determinar la procedencia de la señal. Su conclusión fue que hace 1.300 millones de años, cuando la vida pluricelular comenzaba a diversificarse en la Tierra, dos lejanos agujeros negros que orbitaban el uno en torno al otro cada vez más cerca y más deprisa, acercándose a la velocidad de la luz, acabaron chocando en un último frenesí orbital. Aquella colisión generó una onda gigantesca en el espacio, un tsunami gravitatorio de tal magnitudque su potencia superó la producida por todas las estrellas de todas las galaxias del universo observable. La onda se expandió a la velocidad de la luz en todas las direcciones, también hacia la Tierra, menguando su potencia a medida que se extendía sobre un espacio cada vez más amplio.

Hace cien mil años, cuando los humanos migraban fuera de la sabana africana, la onda atravesó el halo de materia oscura que envuelve la galaxia de la Vía Láctea y siguió su imparable carrera. Hace cien años, pasó por el cúmulo estelar de las Híades y, mientras lo hacía, un miembro de nuestra especie, Albert Einstein, comenzaba a pensar en las ondas gravitatorias y escribía los primeros artículos sobre esa posibilidad. Hace unos cincuenta años, mientras la onda seguía su carrera, otros investigadores proponían con aplomo que esas ondas podían detectarse y comenzaban a diseñar y planificar un instrumento que pudiera hacerlo. Y cuando la onda se encontraba a tan solo dos días luz de la Tierra, los más avanzados de esos detectores acababan de ser actualizados y quedaban listos para funcionar. Tan solo dos días después, esos dos detectores se agitaron durante doscientos milisegundos, recogiendo datos que permitieron a los científicos reconstruir la historia que acabo de contar. Por este logro, los líderes del equipo, Ray Weiss, Barry Barish y Kip Thorne, fueron galardonados con el premio Nobel en 2017.

Estos descubrimientos, emocionantes por sí mismos, son relevantes para nuestro relato porque es en el piso 23 cuando la Tierra (suponiendo, claro está, que siga en órbita), habiendo perdido energía mediante una versión del mismo proceso (la lenta pero implacable producción de ondas gravitatorias) se precipitará en espiral contra un Sol muerto desde hace tiempo. Para otros planetas, la historia será parecida, aunque a otras escalas de tiempo. Los planetas más pequeños perturban menos el tejido del espacio y, por consiguiente, describen espirales de muerte más largas, al igual que los planetas que describen órbitas más alejadas de su estrella. Si tomamos la Tierra como representativa de los planetas que pueden persistir tenazmente en órbita, llegamos a la conclusión de que hacia el piso 23 esos planetas, resignados a su sino, se precipitarán a una comunión final y violenta con su frío sol.

Durante sus estertores, las galaxias seguirán una secuencia análoga. En el centro de la mayoría de las galaxias hay un enorme agujero negro con una masa millones, incluso miles de millones, mayor que la del Sol. A medida que ascendemos desde el piso 23, las pocas estrellas que queden en las galaxias serán rescoldos consumidos que, tras haber eludido la eyección, se moverán en una lenta órbita alrededor del agujero negro del centro de la galaxia. Y del mismo modo que los planetas describen una espiral lenta hacia el centro mientras entregan su energía orbital a ondas gravitatorias, las estrellas describirán espirales hacia el agujero negro galáctico. Tras estimar la tasa de esa transferencia de energía, los investigadores han llegado a laconclusión de que a la altura del piso 24 se habrán consumido la mayoría de los restos de estrellas, que se habrán precipitado al oscuro abismo central de su galaxia. Si alguna galaxia conserva algún rezagado, estrellas apagadas pequeñas y lejanas, el agujero negro central las ayudará tirando de ellas hacia sí con tesón, forzándolas a acercarse poco a poco hasta por fin perecer. Si tomamos en cuenta ambas influencias, los agujeros negros barrerán la mayoría de las galaxias, dejándolas limpias de estrellas, hacia el piso 30, unos 1030 años después del Big Bang, si no antes. Para entonces un paseo por el cosmos no será entretenido. Salpicado aquí y allá por planetas fríos, estrellas apagadas y monstruosos agujeros negros, el espacio será negro y desolador.

El destino de la materia compleja

En medio de las extremas transformaciones ambientales que he descrito, ¿pueden persistir los seres vivos? Es una pregunta difícil en no poca medida porque no tenemos la menor idea de cómo será la vida en el futuro lejano. Una característica de la que podemos estar bastante seguros es que los seres vivos, del tipo que sean, tendrá que obtener de algún modo energía apropiada para sustentar sus funciones vitales (metabolismo, reproducción y otras). A medida que las estrellas se consuman y apaguen, o sean expulsadas al espacio profundo o caigan en espiral hacia omnívoros agujeros negros, conseguir esa energía será cada vez más difícil. Hay ideas creativas, como aprovechar las partículas de materia oscura que creemos que vagan por el espacio y pueden producir energía cuando colisionan unas con otras transformándose en fotones. La cuestión, sin embargo, es que por mucho que la vida consiga sacar partido de alguna nueva fuente de energía útil, con el tiempo tendrá que vérselas con un nuevo desafío, mucho más importante que cualquier otro. La propia materia se desintegrará.

En el centro de todos los átomos, y por tanto en todas las moléculas que constituyen todas las estructuras materiales complejas, desde la vida hasta las estrellas, hay protones. Si los protones tuviesen afición a desintegrarse en un rocío de partículas más ligeras (como electrones y fotones), la materia se desmoronaría y el universo cambiaría de manera radical. Nuestra existencia es testimonio de la estabilidad de los protones, al menos a escalas de tiempo congruentes con la duración desde el Big Bang. Pero ¿qué pasará a las escalas de tiempo mucho más prolongadas que consideramos ahora? Durante casi medio siglo, los físicos han encontrado intrigantes pistas matemáticas de que a lo largo de inmensos períodos de tiempo los protones podrían desintegrarse.

Ya en la década de 1970 los físicos Howard Georgi y Sheldon Glashow desarrollaron la primera «gran teoría unificada», un marco matemático que, sobre el papel, enlaza las tres fuerzas no gravitatorias. Aunque las fuerzas fuerte, débil y electromagnética poseen propiedades enormemente distintas cuando se examinan en experimentos de laboratorio, en el esquema de Georgi y Glashow estas distinciones se diluyen de manera progresiva cuando se examinan a distancias cada vez más pequeñas. La gran unificación propone que estas tres fuerzas no son sino facetas distintas de una única fuerza maestra, aunque esta unidad en el funcionamiento de la naturaleza solo se pone de manifiesto a la escala más minúscula.

Georgi y Glashow se percataron de que junto con los vínculos entre fuerzas que propone la gran unificación se establecen también otros nuevos entre las partículas de la materia. Y esos nexos permiten toda una nueva serie de transmutaciones entre partículas, entre ellas algunas que provocarían la desintegración de los protones. Afortunadamente, es un proceso lento. Sus cálculos muestran que si sostuviésemos un puñado de protones en la palma de la mano y esperásemos a que se desintegrase la mitad de ellos, tendríamos que aguardar alrededor de un billón de trillones de años, lo bastante como para ascender hasta el piso 30 del gran rascacielos. Es una predicción curiosa, pero parece que no pueda verificarse. ¿Quién tendría la paciencia para hacerlo?

Pero hay una respuesta simple e ingeniosa. Del mismo modo que la probabilidad de que alguien gane la lotería de esta semana es casi nula si el estado no consigue vender más que un puñado de participaciones, pero aumenta en gran manera si se disparan las ventas, la probabilidad de presenciar la desintegración de un protón en una muestra pequeña es casi cero, pero se incrementará enormemente si se agranda la muestra. Por lo tanto, bastará con llenar un depósito gigantesco con millones de litros de agua purificada (cada litro contiene unos 1026 protones), rodear la muestra con detectores exquisitamente sensibles y observar con atención, día y noche, en busca de las señales reveladoras de los productos de la desintegración de un protón (que, de acuerdo con la propuesta de Georgi-Glashow, es una partícula conocida como «pion» y un «antielectrón»).

Buscar los detritos particulados de la desintegración de un solo protón nadando en un mar de compañeros tan numerosos que su población supera en mucho la de granos de arena en todas las playas y desiertos del planeta es como el paroxismo de la legendaria búsqueda de una aguja en un pajar: una misión imposible. Pese a ello, equipos formados por brillantes físicos experimentales han demostrado de manera concluyente que si se desintegrase un solo protón del depósito, sus detectores darían la señal de alarma. Los investigadores establecen un límite inferior para la vida media de esta partícula, que actualmente se sitúa en 1034 años. La propuesta de Georgi y Glashow es magnífica. Aunque deja para otro momento el rompecabezas de la gravedad cuántica, su teoría engloba las otras tres fuerzas de la naturaleza y todas las partículas de la materia, y todo ello por medio de una elegante, rigurosa e ingeniosa fusión de matemática y física. Una obra maestra del intelecto. Y, sin embargo, confrontada a la propuesta, la naturaleza simplemente solo se encogió de hombros. Mucho más tarde habló sobre esta experiencia. Describió los decepcionantes experimentos como «una bofetada de la naturaleza», una experiencia, añadió, que lo volvió en contra de todo el programa de la unificación.

Pero el programa de la unificación continuó. Y continúa. Y una característica común de casi todos los enfoques que se han seguido (teorías de Kaluza-Klein, supersimetría, supergravedad, supercuerdas, además de ampliaciones más directas de la propia gran unificación de Glashow es que predicen la desintegración de los protones. Las propuestas en las que la tasa de desintegración se acerca a la que estimaron originalmente Georgi y Glashow se descartan de inmediato. Pero muchas de las teorías unificadas que se han planteado predicen tasas más lentas de desintegración de protones que son compatibles con los más refinados límites experimentales. Los números típicos van de 1034 años a 1037 años, pero algunas predicciones dan vidas medias aún más largas.

El caso es que a medida que hemos ido desarrollando nuestro conocimiento matemático del cosmos, la desintegración de los protones ha escondido la cabeza casi a cada vuelta. No es imposible arreglar las ecuaciones para evitar la desintegración de los protones, pero conseguirlo suele implicar retorcidas manipulaciones matemáticas que van en contra de las explicaciones teóricas que éxitos anteriores han demostrado ser relevantes para la realidad. A causa de ello, muchos teóricos esperan que los protones realmente lleguen a desintegrarse. Eso podría ser erróneo. Mi propuesta bien definida supone que la vida media de los protones es de 1038 años.

Lo que esto implica es que pasado el piso 38, todos los átomos que alguna vez se han combinado en cualesquiera de las moléculas que hayan construido absolutamente todas las estructuras que hayan aparecido alguna vez en el cosmos (rocas, agua, conejos, yo, todos nosotros, los planetas, los satélites, las estrellas) se desintegrarán. Todo se desmoronará. En el universo solo quedarán los constituyentes particulados, en su mayor parte electrones, positrones, neutrinos y fotones, que se moverán por un cosmos salpicado aquí y allá por imperturbables y famélicos agujeros negros. En los pisos inferiores, el principal reto para la vida era conseguir energía apropiada, de alta calidad y baja entropía, para alimentar los procesos que animan la materia. A partir del piso 38, el desafío es más básico. Con la disolución de átomos y moléculas, el propio andamiaje de la vida y la mayor parte de las estructuras del cosmos se habrán desmoronado. Si la vida ha conseguido llegar tan lejos, ¿sucumbirá finalmente ante este últimoobstáculo? Quizá. Pero tal vez a las escalas de tiempo que estamos considerando (más de mil billones de billones de veces la edad actual del universo) la vida haya evolucionado hacia una forma que mucho tiempo antes se haya deshecho de la necesidad de mantener una arquitectura biológica como la que hoy requiere. Quizá las propias categorías de vida y mente resulten ya burdas y torpes ante futuras encarnaciones que nosobliguen a definir nuevas categorías.

Bajo toda esta especulación yace el supuesto de que vida y mente no dependan de ningún sustrato físico particular, ni células, ni cuerpos ni cerebros, sino que sean colecciones de procesos integrados. Hasta el momento, la biología ha monopolizado las actividades de los seres vivos, pero quizá eso solo refleje los caprichos de la evolución por medio de la selección natural en el planeta Tierra. Si alguna otra manera de ensamblar partículas básicas pudiera ejecutar fielmente los procesos de la vida y la mente, ese sistema viviría, pensaría.

© 2025 JAVIER DE LUCAS