MUCHOS ANTIBIOTICOS

La resistencia a los antibióticos no es nueva ni ha pillado por sorpresa a los científicos. Cada vez que se descubría un nuevo antibiótico desde 1945, tarde o temprano aparecían bacterias resistentes a ese antibiótico. El problema es que, en los últimos 25 años, estas bacterias y los genes que confieren resistencia han ido acumulándose vertiginosamente en distintos ambientes, sin control. Si a esto le añadimos que unas bacterias pueden acumular en sus genomas genes de resistencia a múltiples antibióticos, y que por si fuera poco pueden pasar esas resistencias a muchas otras bacterias, ya tenemos la receta para el desastre.

Alexander Fleming ya observó fenómenos de resistencia mientras hacía experimentos con el primer antibiótico, la penicilina. De hecho, lanzó una advertencia durante la lectura del discurso de su premio Nobel —en referencia a la concentración de penicilina necesaria para conseguir matar a las bacterias— a la que poca gente hizo caso: «No es difícil conseguir microbios resistentes a la penicilina en el laboratorio, al exponerlos a concentraciones insuficientes para matarlos, y lo mismo ha sucedido ocasionalmente en el cuerpo».

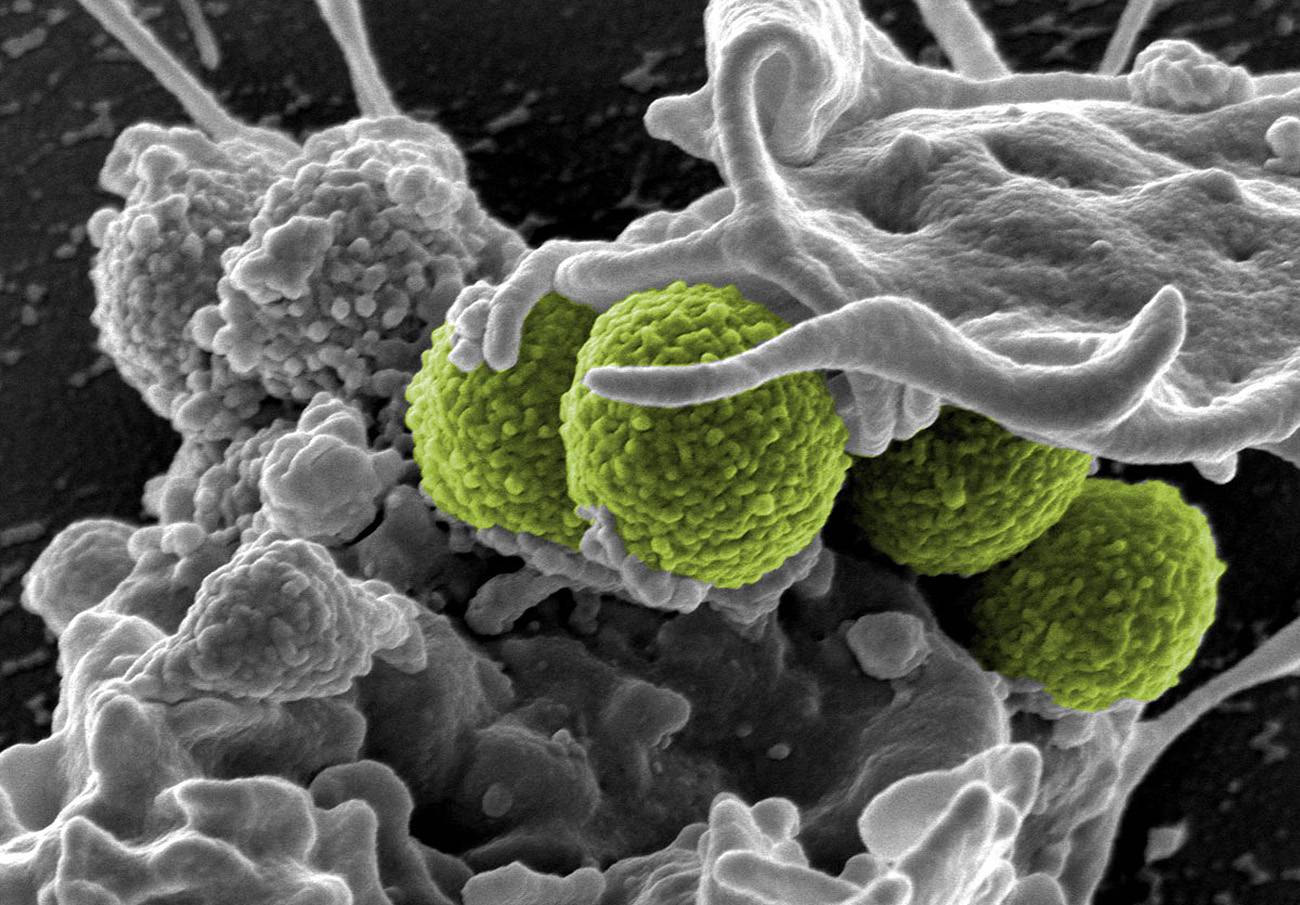

Pero incluso algunos años antes, los investigadores comenzaron a descubrir cosas interesantes sobre cómo las bacterias resistían a los antibióticos. En una carta a los editores de la revista Nature publicada en diciembre de 1940, Edward Penley Abraham y Ernst Boris Chain, que trabajaban en la escuela de Patología Sir William Dunn de Oxford, describían algo inverso a lo observado por Alexander Fleming pocos años atrás. En el trabajo de Fleming, un hongo había contaminado una placa de la bacteria Staphylococcus aureus; en el caso de Abraham y Chain, se describía cómo una bacteria había contaminado la placa de un hongo Penicillium y resistía a la penicilina producida por este. La responsable de la resistencia era una enzima que nombraron como penicilinasa. El título de la carta era: «Una enzima bacteriana capaz de destruir penicilina». Me imagino la cara que se les quedó al descubrir este alarmante peligro.

En 1955, los editores de una de las mejores revistas de medicina del mundo, The New England Journal of Medicine, escribían: «En los últimos años, el aumento de la toxicidad de las drogas utilizadas en exceso y el aumento de las infecciones por organismos resistentes sugiere que todo el tema necesita una reevaluación. En otra editorial de la misma revista en ese año los editores escribieron: El aspecto hospitalario de la resistencia a los antibióticos, como ilustra la propagación de los estafilococos resistentes y el aumento de la aparición de especies tan resistentes como Proteus, Pseudomonas, Aerobacter y posiblemente Candida no implica que este problema vaya a mantenerse necesariamente confinado en los hospitales. El aumento del número de personas que reciben tratamiento hospitalario y que luego son dados de alta y el alto número de pacientes que reciben antibióticos en casa o en los ambulatorios va a tener un efecto en la comunidad, y esto puede constituir un problema de salud.

Parece que durante esa década numerosos casos de bacterias resistentes ya asomaban por los hospitales; y eso que aún no se habían descubierto muchos antibióticos. Dos años más tarde, en 1957, ya se habían descubierto una docena de antibióticos. De ellos, la mitad se estaba utilizando masivamente en los hospitales. Ese año, ante la avalancha de artículos sobre bacterias resistentes, los editores volvían a escribir: La administración profiláctica de drogas antimicrobianas ha dado lugar al reemplazo de la flora respiratoria original por organismos que eran resistentes no solo a los agentes utilizados en la profilaxis, sino también a todos o casi todos los antibióticos que utilizamos en el hospital. Además, la profilaxis de las infecciones del tracto urinario ha dado lugar a un reemplazo de las bacterias sensibles por bacterias resistentes.

En un artículo publicado en 1958 por el comité de la revista The New England Journal of Medicine titulado «Combinaciones de antibióticos, conceptos actuales en terapia», se hace referencia a que en esa época existía una tendencia entre los médicos a utilizar varios antibióticos a la vez, con la creencia de que, si un antibiótico era bueno, pues irían mejor dos, o tres, o incluso cuatro. Esto hacía que las farmacéuticas vendieran directamente combinaciones de antibióticos. El artículo hace hincapié en las posibles desventajas de estas combinaciones: «Debido a su promesa implícita de un espectro más amplio y una mayor eficiencia, engendran una falsa sensación de seguridad, desalientan el diagnóstico etiológico específico y fomentan la dosificación inadecuada de antibióticos».

Por supuesto, los autores también advertían: La administración simultánea de varios agentes antimicrobianos aumenta la probabilidad y la variedad de efectos secundarios. El uso generalizado de cualquier combinación de antibióticos en un hospital no solo no evita la aparición de cepas resistentes en esa población, sino que también produce bacterias resistentes a todos los componentes de la combinación. Otra advertencia más. ¡De hace 60 años! En esa época, los cirujanos utilizaban antibióticos rutinariamente en cada operación, pero un artículo en esa misma revista les despertó del sueño. La administración rutinaria de penicilina y estreptomicina dejaba de evitar las infecciones postoperatorias. No se evitaban las infecciones ni siquiera en los casos de operaciones limpias en las que el problema parecía más improbable.

Necesitamos aceptar la idea de que la resistencia a los antibióticos es un fenómeno que amenaza con enviarnos de vuelta a las décadas oscuras de la salud y la medicina.

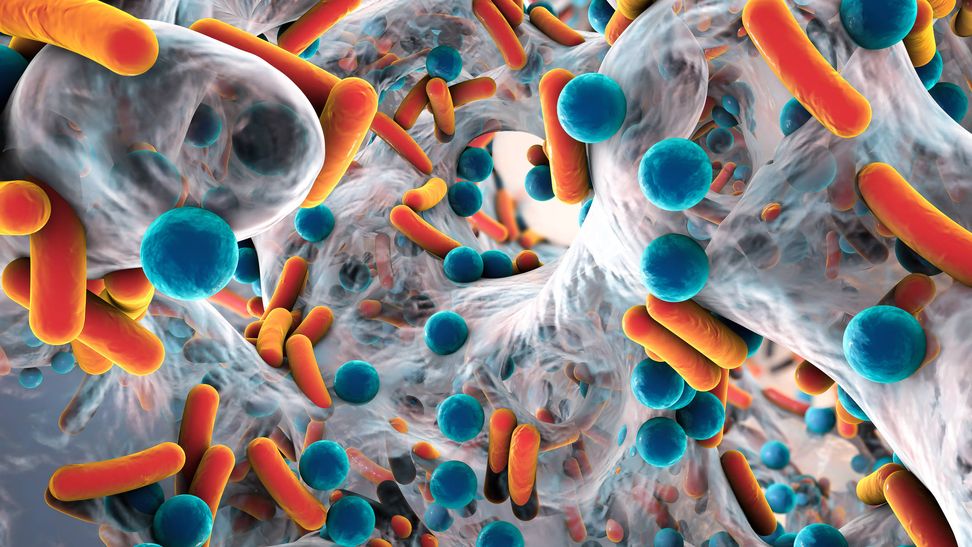

SUPERBACTERIAS

Si buscamos en PubMed —el motor de búsqueda de la base de datos MEDLINE de artículos de investigación biomédica en todo el mundo— la palabra superbug veremos que antes de 1989 no se utilizaba en publicaciones científicas. Entre 1989 y 2001 —12 años — se utilizó una media de 0,6 veces por año. Solo en 2018 se citó 30 veces. Las superbacterias son principalmente cepas de especies bacterianas resistentes a muchos antibióticos. Siempre había querido saber de dónde venía este término y quién lo había puesto en circulación. Después de buscar por la red me encontré de frente con la portada de la revista americana Look —que poco tenía que ver con la ciencia—. Esta revista se publicó en EE. UU. entre los años 1937 y 1971, aproximadamente la época dorada del descubrimiento de los antibióticos. El número de la revista en concreto era el del 18 de octubre de 1966 y costaba 25 centavos. La portada anunciaba la colección de coches del año siguiente —1967 —. Ahí estaba, en las páginas 140 y 141, entre un anuncio de champagne EDEN ROC de California y uno de pantalones vaqueros LEE. El reportaje está firmado por el periodista John A. Osmundsen y no tiene desperdicio.

Se titula: «¿Están los gérmenes ganando la guerra contra las personas?». Recordemos que es un artículo de hace más de 50 años. El mensaje central del presente libro es muy parecido al de ese artículo de dos páginas de 1966. En el segundo párrafo aparece una frase esclarecedora: «Las bacterias pueden diseminar sus resistencias no solo a uno, sino a varios antibióticos al mismo tiempo, y la mayor ironía es que la utilización de esos antibióticos está empeorando la situación». La siguiente frase tampoco tiene desperdicio: «Los médicos no pueden permitirse recetar antibióticos tan libremente como muchos de ellos han estado haciendo durante demasiado tiempo». Y solo estábamos en 1966.

La historia de cómo los científicos clínicos descubrieron el problema se remonta a los años 50, cuando bacteriólogos japoneses estaban estudiando la resistencia a los antibióticos de la bacteria Shigella. En 1955, estos científicos descubrieron que algunas Shigellas eran resistentes no solo a una, sino a 3 o 4 drogas distintas: sulfonamidas, estreptomicina, tetraciclina y cloranfenicol. La primera cepa de este tipo parece ser que fue aislada a partir de una persona con disentería, un trastorno inflamatorio del intestino que produce diarrea grave. Lo que había pasado es que, al final de la segunda guerra mundial, se introdujo en Japón la sulfonamida para el tratamiento de la disentería. Funcionó perfectamente unos pocos años, pero después de 1949 los casos aumentaron debido a que las Shigellas se habían vuelto resistentes a la sulfonamida. Se decidió entonces tratar a los enfermos con tres antibióticos nuevos, la estreptomicina, la tetraciclina y el cloranfenicol. Pocos años después ya sabemos lo que pasó: aparecieron primero Shigellas resistentes a cada uno de ellos por separado y luego comenzaron a aislarse cepas resistentes a combinaciones de dos antibióticos y luego a combinaciones de estos 3 nuevos antibióticos. Al final había Shigellas con resistencia a los cuatro, incluida la sulfonamida.

La teoría de aquella época por la cual las bacterias solo adquirían resistencia a los antibióticos por mutaciones puntuales en su cromosoma ya no era válida. Como también dice el artículo de Look, la tasa de mutación de las bacterias es de 1 entre 100 millones, por lo que esta teoría difícilmente explicaría que las bacterias se hicieran resistentes a 2 o más antibióticos a la vez; simplemente, la probabilidad de que dos o más mutaciones simultáneas o en dos mecanismos de resistencia distintos coincidan a la vez es demasiado baja.

Por si fuera poco, esos científicos japoneses habían encontrado no solo Shigellas resistentes a varios antibióticos, sino también Escherichia coli resistentes a esos mismos antibióticos. Comenzaron a pensar que lo que pasaba era que estas resistencias a 3 o 4 antibióticos pasaban de unas bacterias a otras en grupo, no de una en una. Los japoneses probarían esta teoría en 1959. Los plásmidos eran los culpables. El término plásmido fue acuñado en 1952 por el premio nobel de Fisiología-Medicina Joshua Lederberg, descubridor del intercambio de información genética entre bacterias.

En la siguiente página de la revista aparece por primera vez el término superbug. El texto dice así: El Dr. E. S. Anderson, del servicio de salud pública británico, incluso ha encontrado una superbacteria que lleva resistencia a más de siete poderosos agentes antibacterianos: estreptomicina, tetraciclina, cloranfenicol, sulfonamida, neomicina, kanamicina y a las penicilinas. Estudios en Japón e Inglaterra han mostrado inequívocamente que el uso de antibióticos fomenta la propagación de factores de resistencia a múltiples drogas en las bacterias. No hay duda entre las autoridades de que el aumento del número de bacterias multirresistentes se debe en gran medida al uso imprudente de los antibióticos en medicina y a su uso generalizado para tratar y prevenir las infecciones en la cría de ganado y aves de corral… El Dr. Anderson, que ha estudiado la resistencia de las bacterias a las drogas en el ganado alimentado con pienso tratado con antibióticos, ha declarado que «ha llegado el momento de volver a examinar toda la cuestión del uso de antibióticos y otras drogas en la cría de ganado». Y la Dra. Naomi Datta, de la Escuela Médica de Posgrado de Londres, quien ha estudiado el problema en humanos, insiste en que «los antibióticos deben ser reservados para cuando sea realmente necesario».

Mientras tanto, la industria farmacéutica está trabajando más duro que nunca para desarrollar nuevos antibióticos para que al menos podamos resistir en la guerra contra nuestros enemigos bacterianos. En los últimos años ya sí que se han visto brotes de superbacterias superresistentes a múltiples antibióticos —no solo a 7 clases—. Por ejemplo, entre 2003 y 2006 apareció en EE. UU. una cepa de estreptococo del serotipo 19A —muy raro— que causaba otitis media aguda en niños pequeños. Esta cepa era resistente a todos los antibióticos aprobados por la FDA para el tratamiento de la otitis media en niños, por lo que en algunos casos hubo que recurrir incluso a cirugía en el oído de los pequeños. Otro caso es el de la mujer que murió en 2016 a causa de una Klebsiella pneumoniae resistente a los 26 tipos de antibióticos de los que disponía el hospital en el que había ingresado; es decir, esta bacteria podía ser resistente tranquilamente a más de 100 antibióticos distintos.

Ese caso llamó mucho la atención de la prensa —quizás por el sensacionalismo del país—. En realidad, otros casos de superbacterias ya habían sido evidenciados en otros países como Australia, donde un hombre de 56 años había muerto ese mismo año por una infección producida también por una Klebsiella pneumoniae. Durante 5 meses, los médicos lucharon por mantenerlo con vida, pero no lo consiguieron, porque la bacteria era súperresistente y además había tenido mucho tiempo para infectar su sangre y destrozar su páncreas. El potencial que tiene la NDM-1 para ser un problema de salud pública mundial es grande y se necesita una vigilancia coordinada internacional. "Hay unos 100 países en el mundo sin legislación". "Los antibióticos se venden como chuches"." Las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos son bacterias de pesadilla".

FOCOS DE INFECCION

Mi comprensión de los problemas sanitarios de países pobres es limitada, pero tengo claro que estos son los que más sufrirán el problema. Las cifras de mortalidad más elevadas tendrán lugar en Asia y África. El informe O´Neill nos indica que, simplemente con que el crecimiento económico de los países de estos continentes —o de Sudamérica— fuera acompañado de inversión en saneamiento e infraestructuras sanitarias básicas, ya se protegería mucho mejor a la población de las altas tasas de infección que ahora mismo ya tienen.

La combinación de pobreza y falta de educación es el caldo de cultivo ideal para conseguir que la resistencia a los antibióticos avance de manera alarmante en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. A esto hay que unir que muchos países no tienen un acceso fácil a viejos antibióticos —la mayoría ya genéricos— que vuelven a ser necesarios hoy en día. Básicamente, los médicos en muchas zonas de países pobres tienen que recetar lo que pueden, que en muchos casos son antibióticos de amplio espectro —lo que favorece la aparición de resistencias en más tipos de bacterias—porque no tienen acceso a antibióticos de espectro reducido. En algunos casos también las alternativas terapéuticas que tienen son menos eficaces y producen peores efectos secundarios. Además, la calidad de muchos antibióticos que se venden en países pobres es cuestionable, porque pueden estar incluso falsificados, degradados, caducados o no haber pasado los controles de calidad necesarios para medicamentos tan importantes.

Por si fuera poco, la calidad de los datos de laboratorio en esos países es en muchos casos dudosa, porque la utilización de métodos y técnicas moleculares que permiten la detección y cuantificación rápida de bacterias o de sus resistencias a antibióticos en la práctica clínica es muy escasa. En algunos hospitales de países en vías de desarrollo, las calamidades económicas y las restricciones presupuestarias solo permiten dar a los enfermos la mitad del tratamiento al darles de alta. Los pacientes deben comprar el resto en las farmacias locales, lo que inevitablemente conduce a tratamientos erróneos o incompletos, favoreciendo la aparición de resistencias por una disminución de la eficacia de estos fármacos.

En artículos científicos sobre el estado de las instituciones sanitarias en África, a menudo se hace hincapié en que la población —en especial los niños— no tiene acceso a muchas necesidades básicas como la educación, alimentos, servicios sanitarios, ropa adecuada, etc. En este contexto, no es de extrañar que las enfermedades infecciosas campen a sus anchas. En muchos niños no se llega a conseguir que los antibióticos actúen eficazmente. Esto es debido a algunas variables dependientes directamente del paciente, como la malnutrición, que puede producir una mala absorción del antibiótico y a un tratamiento subterapéutico peligroso. En pequeñas aldeas bastante alejadas de la civilización, cuando un niño tiene fiebre y convulsiones, esto se asocia con la presencia de un espíritu maligno, por lo que el niño es llevado a la presencia de un exorcista —que normalmente se encuentra en la cabaña espiritual— en lugar de ser llevado al hospital más cercano. O lo que es peor, se le lleva a una casa grande en el centro del pueblo para que todo el mundo se ponga a rezar a su alrededor, lo que puede favorecer el contagio de enfermedades como la tuberculosis.

En algunos países como Uganda, muchos enfermos compran sus medicamentos en las farmacias sin haber consultado antes a un profesional de la salud. Eso no es lo peor. Como no tienen dinero suficiente para un tratamiento completo (pongamos por ejemplo: 10 días a 3 dosis/día de amoxicilina), compran solo las pastillas que pueden pagar en ese momento, lo que inevitablemente conduce a no cumplir con la prescripción médica. Estos y otros relatos similares se recogen en un artículo publicado por la voluntaria y escritora freelance Sue Campbell, en la revista Nursing Standard en 2007. La autora relata cómo muchas familias llevan a sus hijos pequeños al médico por una infección viral del tracto La autora relata cómo muchas familias llevan a sus hijos pequeños al médico por una infección viral del tracto respiratorio superior y salen de la consulta del médico con recetas para comprar aspirinas, vitaminas y antibióticos. Además, muchos médicos deciden recetar antibióticos de amplio espectro para evitar posibles complicaciones, o incluso varios a la vez…Por si la falta de educación, higiene y alimentos no fuera suficiente problema, según un reportaje de agosto de 2016 del diario inglés The Guardian, la pobreza extrema está causando además un efecto colateral grave en África: el aumento de la tasa de enfermedades mentales.

La India es un país maravilloso. Pero aquí hablamos de resistencia a los antibióticos. Las enfermedades infecciosas en la India se encargan actualmente del 30 % de los fallecimientos. Si algún lugar del mundo va a tener el privilegio de regresar el primero a la era preantibiótica, ese va a ser la India. La India tiene el triste dato de que menos de un 50 % de sus niños están vacunados. Si pudiéramos juntar a todos los niños de mundo menores de 5 años que no están vacunados, un tercio vivirían en la India. Por si esto no fuera suficiente desgracia, una gran parte de la población no tiene acceso a agua potable, lo que aliviaría en gran medida las penosas condiciones higiénicas entre las que se desenvuelve gran parte de la población en ese país. Una mala higiene favorece enormemente la aparición de enfermedades infecciosas.

Para colmo de males, recientemente se publicó un artículo en la prestigiosa revista Lancet Infectious Diseases en la que se investigadores de la Universidad de Cardiff (Reino Unido) habían descubierto 11 especies de bacterias en el agua potable de Nueva Delhi que tenían el gen NDM-1. Este gen, que debe su nombre precisamente a esta ciudad, ya que fue descubierto ahí por primera vez (en inglés New Delhi Metallo-beta-lactamase) hace que las bacterias produzcan una proteína que destruye los antibióticos beta-lactámicos. Otra beta-lactamasa no menos peligrosa es la CTX-M-15, que parece que también campa a sus anchas en la India. Pues bien, lo más preocupante de ese artículo no es solo que una parte de la población de la India pueda llevar estos genes bacterianos de resistencia en sus intestinos, sino que muchas de ellas parece que están en plásmidos dentro de las bacterias. Los plásmidos, como ya he explicado, pueden pasar de unas bacterias a otras, con lo que la transmisión de estas resistencias es rápida. El estudio realizado por los investigadores ingleses mostraba además que estos plásmidos se transmiten muy bien a 30 ºC de temperatura, que casualmente es la temperatura que hay en algunas zonas de la India en época de lluvias monzónicas.

Ya tenemos todos los ingredientes para el desastre: un montón de bacterias en el agua, muchas de ellas con plásmidos que llevan estos genes de resistencia a antibióticos, esos plásmidos que se transmiten mejor de unas bacterias a otras en épocas de lluvia monzónica y un número enorme de personas expuestas a esas aguas. Como los antibióticos normales ya no funcionan en muchos casos, hay que recurrir a la colistina para tratar enfermedades que antes se trataban con esos antibióticos menos potentes pero también menos tóxicos. Cada vez es más frecuente entrar en las bases de datos para buscar información sobre resistencia a los antibióticos en la India y encontrarse con el término salvage therapy. Estas palabras se refieren a un tratamiento in extremis como última tentativa en pacientes con mal pronóstico que no han respondido a las posibilidades terapéuticas con los antibióticos habituales. Ese tratamiento en muchos casos es la colistina. Para colmo de males, ya en 2011 se observaban en la India tasas de resistencia a la colistina en Acinetobacter baumannii del 3,5 %. En 2014 el porcentaje era del 4-5 %. Terrible. Y la situación no tiene pinta de ir a mejor.

Investigadores de la Universidad de Delhi, del hospital Sir Ganga Ram de Nueva Delhi y de la Organización Mundial de la Salud en el sureste asiático, publicaron en 2012 un informe sobre la prescripción y venta de antibióticos en 5 áreas residenciales de Nueva Delhi. Por aquel entonces, la tasa de analfabetismo en la zona era superior al 80 %. El estudio es demoledor. La conclusión que podríamos sacar en una primera lectura es que los antibióticos en la India se dispensan a lo loco. Los pacientes se guardan las recetas, con lo que pueden volver en el futuro para pedir los mismos antibióticos con esas viejas recetas ya sin pasar antes por el médico. La gente más pobre no se puede costear los medicamentos, por lo que muchos solo compran parte de las dosis necesarias. Los farmacéuticos tienen sus propios hábitos para prescribir antibióticos, algunas veces siguiendo alguna moda que implantan los médicos de la zona, otras veces acuciados por los pacientes. Los farmacéuticos de las instituciones públicas pueden dispensar solo una parte del tratamiento si se están quedando sin existencias. Además, resulta que en la India puedes obtener un diploma en farmacia tras un curso de dos años, seguido de otro curso de 3 meses en un hospital. Y así les va. Con este título ya no tienes ninguna obligación de seguir formándote. De este modo, el conocimiento sobre el uso prudente de los antibióticos y el aumento de las resistencias es inexistente entre la mayoría de farmacéuticos, que están más preocupados de la subsistencia familiar que de este importante tema que les supera ampliamente.

Por supuesto, todo esto trufado de corruptelas de las industrias farmacéuticas con intereses comerciales que ven la barra libre para la venta de antibióticos como algo tan suculento como natural en este país. Tras la lectura de artículos de este tipo, los médicos locales tampoco es que parezcan unas eminencias. El Gobierno indio, a través de su Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, comenzó a percatarse de la gravedad del panorama que se cernía sobre el país en 2011. En 2012, una serie de iniciativas como el simposio nacional «A Roadmap to Tackle the Challenges ofAntimicrobial Resistance» culminaron en la Declaración de Chennai, que se encargaría de dirigir la política antirresistencias en la India durante los siguientes 5 años. La lista de medidas propuestas fue bastante larga. Al leerla, a uno le da la impresión de que hasta 2012 la sanidad y las medidas para luchar contra las enfermedades infecciosas en la India eran de chiste. A partir de ese momento, parece que se han puesto las pilas para crear medidas de control de las infecciones e incluso no escatimar en la utilización masiva de desinfectantes de manos en los hospitales. Llama también la atención que solo desde ese momento se atisba un plan para regular o eliminar los antibióticos utilizados como promotores del crecimiento en animales, principalmente en pollos; y en la India se consumen muchos pollos. Pero que muchos pollos. Pensemos en el pollo tandoori o en el pollo tikka.

En 2011 se dieron cuenta del problema y en 2012 diseñaron medidas para contrarrestarlo; las han comenzado a implantar en 2013. Pero entre que se implantan todas esas medidas, se producen resultados tangibles y se analizan, nos plantamos en 2025 tranquilamente. En esos 10 años no se espera ningún antibiótico rompedor en el mercado, por lo que, o estas medidas dan un resultado mejor de lo esperado, o el panorama se va a poner muy pero que muy negro en la India. Bien, ya estamos en 2024. ¿Qué ha pasado? Que la economía del país ha mejorado, con lo que los antibióticos han sido más asequibles y esto ha llevado a un mayor número de compras —y ventas— de antibióticos, con el consiguiente aumento de las resistencias. La necesidad de reducir el consumo de antibióticos sigue estando ahí, pero los expertos aún se preguntan por qué los médicos en la India siguen recetando antibióticos inadecuados. Vamos, que en la India tienen unos problemas similares a muchos países de occidente, pero con 1.350 millones de habitantes.

Esto me hace pensar en lo que ocurre a menudo en los hospitales españoles. A pesar de que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo —entre los 12 primeros de la Unión Europea, aunque últimamente ha bajado unos cuantos puestos—, mucha gente se queja de las largas esperas en urgencias, de que hay que compartir habitación, de la comida del hospital, de que tu compañero de habitación es del Madrid o del Barça, de lo incómoda que es la silla de los acompañantes que se tienen que quedar a dormir, o de que las enfermeras no te dejan tranquilo porque están todo el rato midiéndote la tensión o la temperatura —cuidando de ti—. La queja es un deporte nacional en nuestro país. La próxima vez que se queje de un hospital español piense cómo estaría en un hospital de un país como la India.

El caso de China va parejo al de la India, quizás porque son dos países de los más poblados del mundo, con regulaciones no muy transparentes. Algunos de sus ríos, incluidos el gran Yangtze, el Huangpu o el Jiulong van hasta las cejas de genes de resistencia a antibióticos. Una de las grandes compañías que realizaba vertidos ilegales de medicamentos, la Shandong Lukang Pharmaceutical, ya ha pedido perdón, según un artículo publicado en Science en 2015. Quizás el peor problema del país es que tiene una población tan grande que cuesta mucho alimentarla. Pero para eso están las granjas de cerdos. China produce el 30 % de toda la carne de cerdo del planeta. Según la revista Nature, eso no sería un problema si sus granjeros no utilizaran —por ejemplo— cuatro veces más antibióticos que los EE. UU. para producir la misma cantidad de carne. En EE. UU. utilizan muchos antibióticos en el pienso, pero parece que China es medalla de oro en esto.

Colistina

Con el aumento de la resistencia a los antibióticos estamos llegando a un punto en el que una de cada cinco bacterias será insensible a estos fármacos. En los hospitales de todo el mundo, si elegimos un día cualquiera al azar, casi la mitad de los pacientes que se encuentren ingresados por cualquier motivo están recibiendo un tratamiento con antibióticos, ya sea profiláctico o terapéutico. El aumento de bacterias resistentes está haciendo ya que tengamos que echar mano de antibióticos que son más tóxicos o más caros, y posiblemente menos efectivos. Si los antibióticos son menos efectivos, entonces los pacientes tardarán más tiempo en recuperarse y permanecerán más tiempo en los hospitales, aumentando el riesgo de que sean infectados por nuevas bacterias resistentes a esos antibióticos y también aumentando el coste económico.

El descubrimiento de que el mecanismo de resistencia a la colistina denominado MCR-1 (gen mcr-1) podía moverse de unas bacterias a otras mediante un plásmido causó bastante revuelo a principios de 2016. Un equipo de investigadores chinos que se dedicaba a tomar muestras de ganado porcino para vigilar las tasas de resistencia a los antibióticos en cepas de Escherichia coli notó que la resistencia a colistina estaba aumentando rápidamente por todo el país; de hecho, antes del año 2000, en muchos lugares de China lo que se añadía al pienso del ganado no eran antibióticos purificados, sino directamente el micelio de los hongos productores de esos antibióticos. Es decir, el microorganismo entero, en bruto. Como las mutaciones que permiten a las bacterias resistir a la colistina se dan normalmente en el cromosoma y son por lo tanto poco frecuentes, sospecharon que el alto número de resistencias podría deberse a la existencia de un plásmido que transportara el gen de unas bacterias a otras. Y efectivamente, así era. El artículo, publicado en Lancet Infectious Diseases recibió enseguida numerosos comentarios. Tan solo unas semanas después, distintos investigadores en los cinco continentes descubrieron este mismo mecanismo de resistencia. Parece que simplemente no se había buscado bien, pero ya estaba ahí.

Que una bacteria tenga este gen y por lo tanto sea resistente a la colistina puede no ser un problema si esa misma bacteria es sensible a otros antibióticos, por ejemplo a los carbapenémicos. Es decir, esa bacteria es resistente a la colistina, pero si al paciente lo tratas por ejemplo con imipenem o meropenem —carbapenémicos —, este se cura. Así que la transferencia mediada por plásmidos de esta resistencia al antibiótico que prácticamente es de último recurso podría no suponer una amenaza, a no ser que la misma bacteria que lleva esta resistencia sea también resistente a otros antibióticos de penúltimo recurso. Por desgracia esto ya ha ocurrido. También en China. En 2017 ya se detectaron cepas resistentes a la colistina y a las cefalosporinas de tercera generación en pacientes hospitalizados.

Más abajo de EE. UU.

En países de Centroamérica como México, Guatemala o Nicaragua, hay tiendas o farmacias que ofrecen antibióticos a los turistas libremente, sin receta y sin tener que dar ninguna explicación. De hecho, en los años 80 y 90 los antibióticos eran los medicamentos más vendidos en las farmacias mexicanas —con o sin receta—. En ese tiempo, no se requería a las farmacias contar con un profesional de la salud para dispensar medicamentos, con lo que cualquier persona sin un título universitario podía dispensarlos. Y así en muchos países sudamericanos. En Argentina, los antibióticos —la amoxicilina por ejemplo— se vendían como los chicles. En el año 2012, un grupo de miembros del Consorcio Internacional para el Control de Infecciones Nosocomiales (por sus siglas en inglés INICC), pertenecientes a 37 instituciones sanitarias y centros de investigación, publicó un macroestudio en la revista American Journal of Infection Control sobre algunos aspectos relacionados con las enfermedades infecciosas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de 36 países, 14 de ellos centroamericanos y sudamericanos. En total, el consorcio ofreció datos de 422 de estas UCI, repartidas por países de América (123), Asia (241), África (6) y Europa (52).

El estudio ofrece un montón de datos, pero destacaré uno que parece bastante obvio: las tasas de infección nosocomial asociada a la «contaminación de aparatos médicos» es mucho mayor en las UCI de países con recursos limitados. En la mayoría de ellos no hay una regulación oficial que haga referencia expresa a la implementación de programas de control de enfermedades o al cumplimiento de las normas de higiene (lavarse las manos por ejemplo). La falta de presupuesto no solo impide la implantación de estos programas, sino que también influye en la baja tasa de enfermeras por paciente o en la falta de enfermeras y personal sanitario suficientemente experimentados; y por supuesto en la masificación, en la falta de suministros médicos, etc. En México, el boletín de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), en su número especial de 2018, mostraba porcentajes de resistencia de E. coli mayores del 50 % para varios antibióticos, porcentajes mayores del 25 % de resistencia en K. pneumoniae, P. aeruginosa y S. aureus, y mayores del 75 % en A. baumannii.

Pero la resistencia a los antibióticos no es un problema solo de países denominados pobres, ni mucho menos. Según expertos de la fundación Bill y Melinda Gates de Seattle (EE. UU.), los BRICS —acrónimo de una asociación económica-comercial de las cinco economías nacionales emergentes más importantes del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica— ya presentan problemas graves de resistencia a algunos antibióticos fundamentales como la meticilina.

EL MUNDO SIN ANTIBIOTICOS

¿Llegaremos a cifras enormes de mortalidad? Los antibióticos —solo estos fármacos— han aumentado la esperanza de vida del ser humano al menos en 10 o 15 años; usted o sus progenitores han recibido en alguna ocasión un tratamiento con antibióticos y ese tratamiento ha salvado vidas.

Por ejemplo, España lleva más de 25 años siendo líder mundial en trasplantes. Es también el país del mundo con el mejor índice de trasplantes por millón de habitantes, muy por encima de la media europea y de EE. UU. Pero cualquier trasplante de órganos sería inviable sin la aplicación de inmunosupresores que evitan que la respuesta inmunitaria del receptor lleve rápidamente al rechazo del órgano del donante. Para el trasplante, se busca que haya una compatibilidad entre el donante y el receptor. Obviamente, si no hay compatibilidad no se puede realizar el trasplante. Pero, incluso aunque haya una perfecta compatibilidad, el sistema inmunitario del paciente receptor siempre puede encontrar algo extraño en el órgano que se le implanta. Todo es muy complejo a nivel molecular y nuestro cuerpo reacciona contra cualquier cosa extraña que queramos implantar en él, sobre todo si contiene células vivas.

El sistema inmunitario reacciona más o menos virulentamente contra ese órgano extraño. Si es compatible la respuesta será menor, pero aun así, habrá respuesta. Debemos tranquilizar al sistema inmunitario del receptor para que este permita al nuevo órgano integrarse bien en su nuevo cuerpo. Si el sistema inmunitario reacciona de forma agresiva contra el nuevo órgano se produce el rechazo. ¿Cómo calmamos al sistema inmunitario para que no se produzca rechazo? Con fármacos inmunosupresores. Estos inmunosupresores son imprescindibles, pero con un sistema inmunitario calmado podemos ser presa fácil para las infecciones, por lo que todos los individuos trasplantados reciben además una cantidad importante de antibióticos. Los inmunosupresores evitan que haya rechazo y los antibióticos hacen que las infecciones disminuyan. Sin estos antibióticos, los trasplantes de órganos no serían posibles.

Sin antibióticos, la aplicación de la quimioterapia en pacientes de cáncer tampoco sería posible. Tras las sesiones de quimioterapia o radioterapia, estos pacientes acaban muy debilitados y son presa fácil de cualquier infección si no son tratados con antibióticos de manera preventiva. Los tratamientos contra el cáncer pueden conducir fácilmente a infecciones de la piel, del aparato respiratorio o del tracto digestivo, que podrían causar fácilmente sinusitis, neumonía, meningitis o sepsis si no se utilizan antibióticos antes o después del tratamiento antitumoral. El simple hecho de introducir la aguja de un catéter en vena para iniciar el tratamiento con quimioterapia podría introducir bacterias de la piel en el torrente sanguíneo. A pesar de la excelente calidad de los profesionales sanitarios que tenemos, esto puede ocurrir en cualquier momento, y para prevenirlo es necesario administrar antibióticos.

Las UCI de los hospitales se encargan del tratamiento y cuidado de pacientes que necesitan una vigilancia especial e intensiva. Los médicos están monitorizando la salud de estos pacientes durante 24 horas al día. Esto incluye a los heridos de accidentes de tráfico con politraumatismos, a los pacientes cuya enfermedad de base ha empeorado tanto que se teme por su vida o a los pacientes que han pasado por quirófano para una operación seria —como una cirugía a corazón abierto o una operación de cerebro— entre otros. Durante gran parte del tiempo que un paciente está en la UCI, recibe antibióticos normalmente por vía intravenosa y principalmente para prevenir infecciones. Sin los antibióticos, las UCI serían inútiles, unas trampas mortales. Un ejemplo lo tenemos en algunas máquinas que literalmente mantienen vivo al paciente como los pulmones artificiales, también conocidos como máquinas de terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (o ECMO, del inglés extracorporeal membrane oxygenation). Cuanto más tiempo pasa el paciente conectado a esta máquina, más posibilidad hay de una infección en sus vías respiratorias. Estas máquinas salvan la vida del paciente, pero sin los antibióticos no celebraríamos ese éxito.

Sin antibióticos, el número de muertos durante una tragedia humanitaria o durante los conflictos bélicos sería mucho mayor. El primer ejemplo lo tuvimos en la segunda guerra mundial. La penicilina fue responsable de que muchos soldados pudieran regresar al frente a luchar, o a sus casas para ver a sus mujeres y a sus hijos. Sin antibióticos tampoco sería fácil cultivar células humanas, porque estarían expuestas en todos los ensayos a la posibilidad de contaminaciones con bacterias. De los cultivos de células dependen muchas investigaciones científicas en laboratorios de todo el mundo.

Por ejemplo, las células en cultivo se utilizan como sistemas modelo para estudiar la biología básica y la bioquímica de las células. También se utilizan para estudiar la biología celular del cáncer —por ejemplo comparando células normales con tumorales—. No se podrían estudiar las enfermedades producidas por virus, ya que estos organismos necesitan células para poder multiplicarse; sin cultivos de células no podríamos conocer la biología de los virus y tampoco podríamos elaborar vacunas víricas. Tampoco podríamos realizar test sencillos de toxicidad con cosméticos, compuestos químicos o fármacos. No podríamos utilizar células para producir proteínas, hormonas o anticuerpos, ni sería posible la terapia génica. La solución es sencilla, encontrar nuevos antibióticos.

Necesitamos nuevos antibióticos e inhibidores

La búsqueda empírica y el consecuente descubrimiento de numerosos antibióticos entre 1940 y 1962 hicieron que esas fechas se denominaran «la edad de oro del descubrimiento de antibióticos». Los antibióticos descubiertos en esa época sirvieron como modelos para los químicos, que a partir de ellos desarrollaron numerosos compuestos, algunos con actividad muy mejorada respecto a los originales. Durante esta época, las cepas candidatas a ser productoras de antibióticos —hongos o bacterias— se enfrentaban con bacterias patógenas conocidas de manera similar a la que Fleming había observado para descubrir la penicilina. El mecanismo de acción no importaba, por lo que el estudio de ese mecanismo se dejaba para más tarde —en algunos casos décadas enteras—. Por desgracia, los escrutinios en busca de bacterias y hongos productores de antibióticos se fueron abandonando con el tiempo, ya que cada vez había menos resultados positivos y cada vez se encontraban más sustancias repetidas. Algunas compañías emplearon millones de dólares en los screenings, por lo que me imagino la frustración de sus investigadores al no encontrar nada nuevo.

Está claro que una de las formas de aguantar el pulso que nos están echando las bacterias sería extender la vida útil de los antibióticos que ya hemos descubierto. Pero eso parece que no va a ser suficiente. Tenemos que encontrar otros nuevos. Es muy fácil encontrar bacterias que produzcan sustancias que inhiban o maten a otras bacterias, es decir, es fácil encontrar sustancias antibióticas. También encontramos fácilmente hongos que producen antibióticos, o incluso invertebrados o esponjas marinas que producen compuestos con actividad bactericida o bacteriostática —los que detienen el crecimiento de las bacterias—.

Hay metales que inhiben el crecimiento de las bacterias —como el cobre de algunas monedas de céntimos de Euro—, hay productos alimenticios que tienen poder bacteriostático —como el ajo común—y otras sustancias naturales que también pueden actuar contra las bacterias, como la miel, algunas especias, productos derivados de plantas, alcoholes, etc. Quizás los productos más comunes con propiedades antibacterianas sean las bacteriocinas, compuestos fabricados por unas bacterias presentes en muchos productos lácteos e incluso en la microbiota intestinal, las denominadas bacterias del ácido láctico o bacterias lácticas, un grupo heterogéneo de microorganismos cuya característica común es la producción de ácido láctico a partir de la fermentación de algunos azúcares. Hay algunas cepas de estas especies —como Lactobacillus parafarraginis— que producen compuestos que inhiben incluso a algunas bacterias de las más resistentes a los antibióticos.

Se podría decir que, si le damos una patada a una piedra, debajo seguro que hay un compuesto con alguna propiedad antimicrobiana. icroorganismos que inhiben a otros microorganismos. Además de buscar nuevos antibióticos, tampoco estaría de más fomentar el descubrimiento o la investigación para obtener nuevos inhibidores de enzimas bacterianas que destruyen esos antibióticos. Tras el éxito mundial del ácido clavulánico han surgido solo unos pocos inhibidores eficaces de beta-lactamasas —como el tazobactam o el avibactam—. Pero hay muchas más enzimas que degradan antibióticos o que bloquean su acción. Nuevos adyuvantes que permitan a los antibióticos realizar mejor su función ayudarían también al sistema inmunitario a actuar de forma más eficaz para controlar las infecciones.

¿Cómo puede ser entonces que no haya más antibióticos disponibles para luchar contra las superbacterias? La respuesta es sencilla y compleja a la vez. Un antibiótico debe tener unas características especiales. La primera es, evidentemente, que debe poder ser administrado a los seres humanos para curarlos. De nada vale que encontremos una bacteria que produce un compuesto antimicrobiano potentísimo si cuando se lo administramos a una persona la matamos, desarrolla una enfermedad peor, o ese compuesto deteriora alguna de sus funciones vitales como la renal o la pulmonar. Tampoco vale que encontremos un nuevo antibiótico si, cuando una persona lo ingiere, este se destruye en su estómago; debe ser químicamente estable. De poco sirve que un nuevo compuesto sea activo contra muchas bacterias malas si su actividad dura tan solo unos pocos minutos dentro de nuestro cuerpo, sin que tenga la posibilidad de llegar a sitios donde pueda ejercer su actividad de forma eficiente. De poco sirve también que veamos un efecto bactericida muy evidente en un tubo de ensayo o una placa de cultivo microbiológico, si no tenemos forma de introducir esa molécula en nuestra sangre por vía intravenosa, o en nuestro estómago en forma de pastilla.

Cualquier compuesto que pretendamos que sea efectivo en el cuerpo humano debe cumplir unos requisitos de seguridad. El primero por supuesto es que no sea tóxico para el hombre, o al menos, que su toxicidad no sea peligrosa, y para eso ha de probarse primero en animales de experimentación, antes de ser probado en un ensayo clínico con pacientes. Los animales de experimentación como los mamíferos —ratones, ratas, conejos, etc.— son necesarios, ya que, por suerte o por desgracia, nadie se queda muy tranquilo si sabe que los medicamentos que le tienen que inyectar por vía intravenosa han sido probados en hormigas o en saltamontes.

La segunda es que sea drogable, esto es, «que se pueda administrar al paciente» como una droga —aquí no me refiero a los estupefacientes, con los que mucha gente confunde las drogas— o que se pueda unir a algún excipiente para que se pueda introducir en el cuerpo humano, por ejemplo, en solución salina o en una cápsula o comprimido.

La tercera es que su concentración debe mantenerse durante el tiempo necesario en la sangre o en los tejidos del cuerpo para que tenga efecto, o que sea capaz de llegar a algún órgano en concreto para realizar su función. De poco sirve tener un antibiótico que en el laboratorio mate muy bien a Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis o Streptococcus pneumoniae —bacterias implicadas en meningitis infantil— si luego no podemos hacer que llegue a las meninges o al espacio subaracnoideo —que contiene el líquido localizado entre las meninges— para ejercer su función.

La cuerta es que se necesite la menor cantidad posible para que produzca su efecto; de poco sirve un compuesto que para matar las bacterias que haya en el riñón tengamos que tomar medio kilogramo; cuanta menor dosis y mayor efecto, mejor. Y luego ya, si nos ponemos exquisitos, es mejor que un antibiótico pueda administrarse por vía oral antes que por vía intravenosa, ya que esto supone un menor coste y una mayor seguridad.

En los primeros años en los que se comenzaron a descubrir antibióticos, se buscaba desesperadamente que pudieran administrarse por vía oral, ya que no había los catéteres y las medidas de higiene que existen hoy en día al utilizar las vías intravenosas. Para rizar el rizo, sería deseable que el proceso de producción del antibiótico fuera barato. A lo mejor tener gran cantidad de un compuesto con un 85 % de pureza es fácil, pero eliminar ese 15 % de impurezas restante puede ser un proceso muy complicado y costoso. Y eliminar las impurezas es muy importante de cara a vender algo seguro; no solo en las farmacias —que también— sino de cara a que las agencias de medicamentos te permitan que lo vendas. Ese porcentaje de impurezas, que no sabemos lo que son, podría ser muy peligroso para algún determinado tipo de pacientes.

Por si fuera poco, la investigación básica sobre el descubrimiento de nuevas moléculas que se realiza en los centros públicos o en las universidades ha visto reducida su financiación a causa de la crisis económica. Por lo tanto, conseguir un antibiótico BBB (bueno, bonito y barato) es muy difícil, y esa es una de las causas por las que muchas empresas farmacéuticas han dejado de lado sus programas de I+D sobre antibióticos. Necesitamos nuevos antibióticos de verdad. Hasta ahora, muchas empresas se han dedicado a modificar de alguna manera los que ellas mismas habían descubierto. Y ya no hay mucho de donde rascar. Los antibióticos son moléculas y ya las conocemos. Tratar de quitar un átomo de aquí y poner uno allá es pan para hoy y hambre para mañana. Necesitamos moléculas totalmente nuevas. Cuando se diseñó la meticilina —una molécula semisintética—, se creyó que, como las bacterias no habían visto nunca esa nueva molécula creada por el hombre, no habría previamente genes en la naturaleza que la neutralizaran, y por lo tanto se pensó que nunca aparecerían resistencias contra ella. Pero ya sabemos lo que pasó. Con la penicilina y la meticilina pasó igual que con la ovoparcina y la vancomicina. Con modificar ligeramente la molécula del antibiótico solo conseguimos engañar a las bacterias durante un tiempo.

Algunos de los antibióticos que han comenzado a utilizarse en los últimos años son:

1. La combinación de dalfopristina y la quinupristina, que son miembros de un grupo de antibióticos conocidos como estreptograminas, que se aíslan del Streptomyces pristinaespiralis.

2. El linezolid, del grupo de las oxazolidinionas, que fue testado por primera vez por científicos de la empresa DuPont, aunque su desarrollo fue realizado por la compañía Upjohn (actualmente Pharmacia).

3. La daptomicina, producida por Streptomyces roseosporus, descubierta en los años 80 por investigadores de la empresa Eli Lilly a partir de una muestra de suelo proveniente del monte Ararat (Turquía). Este compuesto fue casi abandonado debido a su toxicidad, pero se ha recuperado gracias a una mejora de sus características.

4. La tigeciclina, derivada de la minocyclina, que a su vez deriva de las tetraciclinas.

5. Las nuevas fluoroquinolonas como el moxifloxacino y el gemifloxacino.

6. Los nuevos carbapenémicos como el ertapenem y doripenem y las nuevas cefalosporinas de tercera generación como el cefditoren.

Recientemente se realizó un esfuerzo titánico recolectando muestras de más de 2.000 suelos de todo EE. UU. para realizar estudios de metagenómica en busca de nuevos compuestos. Investigadores americanos — principalmente de la Universidad Rockefeller de Nueva York— han descubierto las malacidinas, un tipo de lipopéptidos cíclicos que tienen buena actividad contra Staphylococcus aureus. Por desgracia, todas estas moléculas nuevas son modificaciones de unas precedentes y la mayoría de ellas, aunque se han introducido en el mercado en los últimos 20 años, tienen en el punto de mira principalmente a patógenos gram positivos, cuando el mayor problema lo tenemos con los gram negativos. Algunos de estos compuestos han vuelto a la práctica clínica gracias a la reevaluación de sus propiedades y a un mejor conocimiento de su farmacocinética y su farmacodinámica; otras veces, se ha echado mano de ellos por la necesidad imperiosa de curar, cuando los antibióticos normales ya no son eficaces.

Un ejemplo claro es la polimixina E, también conocida como colistina, de la que he hablado anteriormente. La clofazimina, desarrollada en los años 70 para luchar contra Mycobacterium leprae —causante de la temida lepra—, ha rejuvenecido como tratamiento para algunas cepas de M. tuberculosis. Otro ejemplo es la utilización incluso de antivíricos como la zidovudina —también conocida como AZT—, utilizada en los primeros enfermos de sida. Aunque bastante tóxica, parece es de ayuda —al menos in vitro—, combinada con otros viejos antibióticos.

Las empresas farmacéuticas

El cáncer

El cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen un origen común. Ese origen es un defecto en alguna de nuestras células, que hace que esta se divida sin parar, indefinidamente. Al crecer y multiplicarse, esas células ocupan un espacio que no deberían ocupar, pues todas las estructuras de nuestro cuerpo están diseñadas para ocupar una única y determinada posición en él. Estas células extrañas al dividirse pueden cometer errores y pasar a tener diferencias en su superficie con respecto a las células normales. Estas diferencias son identificadas y neutralizadas por nuestro sistema inmunitario. Como son distintas y aparentemente defectuosas, nuestro cuerpo las ataca.

Pero el azar quiere en muchos casos que algunas de estas células no tengan esas diferencias significativas en su superficie respecto a las células normales y entonces pasan totalmente desapercibidas. Es decir, parecen normales, pero se dividen sin parar haciendo copias de sí mismas. Al dividirse sin parar son inmortales. Utilizan los nutrientes del cuerpo para dividirse una y otra vez, con lo que cada vez hay más. Cuando ya hay muchas de estas células inmortales suelen formar un grupo que denominamos tumor. Este tumor —digamos un bulto— se forma en alguna parte de nuestro cuerpo, la mayoría de las veces al azar. Pueden formarse grupos de estas células en el pulmón, en el cerebro, en el páncreas, en el estómago, en el hígado, en una mama, etc., y nuestro cuerpo no ataca a esos grupos porque están formados por células aparentemente normales en su superficie.

Entonces, no notamos que ese grupo de células está ahí, porque, o es muy pequeño o no nos causa molestias, ya que, al fin y al cabo, es una parte de nuestro cuerpo. En algunas ocasiones el tumor para de crecer porque se queda confinado en una especie de cápsula que impide que las células que quieren seguir dividiéndose salgan de él y, por ejemplo, forman una verruga. Una verruga no es más que un tumor de células de nuestra piel que ha parado de crecer y se ha quedado encapsulado. Es benigno porque no proliferará en la mayoría de los casos y nos acompañará toda la vida, sin cambiar cualitativa o cuantitativamente de forma o de tamaño.

Pero en otras partes de nuestro cuerpo un grupo de células tumorales puede crecer mucho y muy rápido. Si crece mucho, lógicamente comienza a ocupar un espacio que no le corresponde y es cuando notamos algo, un dolor, un bulto sólido que antes no estaba, o nos empieza a fallar algún órgano, orinamos más, digerimos peor los alimentos, etc. Es una parte de nuestro cuerpo pero que ha crecido de forma descontrolada y ha pasado a ocupar un espacio que no le corresponde y molestando al resto de órganos o tejidos con los que entra en contacto. En ese momento es cuando comenzamos a notar algo extraño. A veces, no notamos absolutamente nada hasta que el grupo de células —el tumor— está muy crecido. A veces podemos ocuparnos de él y extirparlo o tratarlo para que se reduzca si lo detectamos a tiempo, pero otras veces no.

Ese tumor está compuesto por células y algunas de estas células pueden separarse de él y viajar por el cuerpo a través de la sangre hacia otro lugar, donde siguen multiplicándose para formar otro tumor, en otro sitio, dentro de nosotros; en la cabeza, en un pecho, en el páncreas, en el estómago. Es la metástasis, en muchos casos una sentencia de muerte cuyo nombre nos provoca escalofríos. Cuando hay metástasis, las células de un tumor han emigrado a otras zonas del cuerpo para formar otros tumores.

La posibilidad de desarrollar cáncer aumenta con la edad. A medida que nuestras células son más viejas funcionan peor, ya que la maquinaria de su interior se desgasta y comienza a producir errores. Cuando se acumulan los errores, una célula normal puede convertirse en tumoral o maligna. Sabemos que muchos tipos de cáncer están favorecidos por cuestiones ambientales como el tabaco, la contaminación, el sol o la dieta; algunos tipos de cáncer los llevamos en los genes, son hereditarios; y otros son producidos por algunos microorganismos, como virus o bacterias; pero la mayoría se producen porque nuestro cuerpo envejece. El ser humano no está preparado para vivir muchos años, pero hemos aprendido a esquivar esta regla común en la naturaleza mejorando nuestra calidad de vida y, sobre todo, nuestra sanidad y nuestros medicamentos.

Los antibióticos y las vacunas han contribuido notablemente al aumento de nuestra esperanza de vida. Pero, al vivir más años, estamos más expuestos al desgaste celular y al cáncer. Hay que asumirlo. Todos —o casi todos— queremos vivir una vida lo más larga y feliz posible, y cuando estamos enfermos solo queremos curarnos. Cuando tenemos cáncer también. Sobre todo cuando tenemos cáncer. Un médico nos puede diagnosticar muchas enfermedades diferentes, muchas patologías, pero cuando nos diagnostica cáncer, es otra historia. El cáncer es una enfermedad que ha causado y que causa tanto sufrimiento al paciente y a su familia que una gran parte de la humanidad haría lo que fuera por evitarlo. Haría lo que fuera por curarlo. Pagaría lo que hiciera falta.

El cáncer, desde el punto de vista molecular, es un asunto complejo. Encontrar un fármaco que cure el cáncer es algo bastante utópico, en parte porque, como he dicho, no es una enfermedad, sino un conjunto bastante amplio de enfermedades. Investigar para curar tan solo un tipo de cáncer en concreto es ya por lo tanto bastante complejo. Complejo y caro. Hay centros de investigación y muchos y muy buenos grupos de científicos por todo el mundo tratando de encontrar fármacos contra el cáncer. Y llevan muchos años haciéndolo. Decenas de años. Es la investigación básica. Avanzar en el conocimiento de la biología celular y molecular del cáncer. Miles de estudiantes realizan su tesis doctoral sobre algún aspecto del cáncer y miles de millones de euros son invertidos en sus investigaciones. Se ha experimentado con millones de moléculas, con millones de células, con tejidos, con animales, con voluntarios. Se han realizado innumerables ensayos clínicos para conseguir nuevos tratamientos. Y por supuesto se han conseguido muchos avances. Algunos tipos de tumores son totalmente destruidos. Pero es complicado. El cáncer es muy complicado y caro. Y al final, las empresas farmacéuticas lo saben.

Una de las razones por las que los tratamientos contra el cáncer interesan a las empresas farmacéuticas es porque esos tratamientos son caros. El número de tipos de cáncer es muy grande y el número de personas que padecerán algún tipo de cáncer a lo largo de su vida es muy alto. Cada vez nos parece que hay más cáncer y cada vez parece que la gente le tiene más miedo. Si tienes cáncer quieres curarte y si puedes curarte con un medicamento pagas lo que sea por conseguirlo. Y eso también lo saben las empresas farmacéuticas. El cáncer es una maldición para algunos y un negocio para otros.

Pero resulta que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en el año 2050, es decir, dentro de 31 años, morirá más gente por culpa de bacterias resistentes a los antibióticos que por culpa del cáncer. En concreto, cada 3 segundos morirá una persona por culpa de una superbacteria y cada 4 segundos morirá una persona de cáncer. La diferencia es escasa, la verdad. Grosso modo, morirán por cáncer 8,2 millones de personas al año. Por enfermedades infecciosas causadas por bacterias resistentes morirán 10 millones de personas al año. Bastantes más. Demasiadas. Entonces, ¿invertir en investigar en nuevos antibióticos para curar a toda esa gente sería un buen negocio? Pues parece que no. Las empresas farmacéuticas han abandonado muchos de sus programas de investigación y desarrollo sobre nuevos antibióticos. Y lo peor es que la gran mayoría de la población no es consciente de esto.

Incluso muchos médicos de familia tampoco saben que hace más de 30 años que no aparecen antibióticos revolucionarios en el mercado, y que tampoco aparecerán en un futuro cercano; siguen recetando los que conocen y creen que nunca se van a terminar, o simplemente desconocen que están dejando de ser efectivos. Esto es un error. Los antibióticos son los únicos medicamentos cuyo mal uso no solo puede afectar al paciente, sino que termina por afectar a toda la comunidad. Pero ¿por qué las empresas farmacéuticas han abandonado la investigación sobre nuevos antibióticos? Buena pregunta. La población mundial no hace más que crecer y cada vez hay más viajes, más desastres naturales y más desplazamientos de grupos de gente de un sitio para otro, así que las enfermedades infecciosas tienen también por fuerza que aumentar. y por lo tanto la demanda de antibióticos parece que también debería aumentar; entonces, ¿debería ser un buen negocio, ¿no?

Parece que hay una respuesta compartida por todo el mundo que entiende sobre el tema. Ya no es rentable. Los antibióticos han muerto de éxito. Son medicamentos tan buenos y baratos, que por unos pocos euros te los tomas unos días y ya está, te curas. Sin embargo, un tratamiento contra el cáncer no solo es muy caro —puede costar incluso decenas de miles de euros— sino que suele ser largo. Muy largo. El coste de muchos fármacos contra el avance del cáncer es inasumible por la sanidad pública, por lo que tienen que ser incluso cofinanciados por los propios pacientes. Un gasto continúo para la Seguridad Social, para las familias o para los seguros privados, y un ingreso continuo para las farmacéuticas.

Las farmacéuticas no han reducido su gasto destinado a los programas de I+D, pero el dinero lo destinan ahora a drogas más rentables que los antibióticos. Según la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas, a finales de los años 80 había unas 30 potentes compañías farmacéuticas investigando en la búsqueda y el desarrollo de nuevos antibióticos. En el año 2011 solo quedaban cinco. En 2019 solo quedaban tres, puesto que Sanofi y Novartis han cerrado sus programas sobre antibióticos hace poco —Novartis busca ahora compradores para 30 de sus proyectos a medias sobre antibióticos—. Muchas empresas realizaban costosos programas de screening o cribado de miles de microorganismos, pero, cansadas de encontrar una y otra vez los mismos antibióticos, abandonaron estos programas. Hoy las farmacéuticas prefieren dejar paso a pequeñas compañías y startups con gente creativa que intente un descubrimiento novedoso —para después comprarlas y hacer una producción masiva de sus productos—.

Por supuesto, muchos laboratorios de todo el mundo —sobre todo públicos— realizan investigación básica para el descubrimiento de nuevos antibióticos. Tras los estudios iniciales en el laboratorio, quizás aislando, purificando y produciendo en cantidad suficiente un compuesto, se pasa a los ensayos de seguridad y toxicidad en células y en animales. Se estudia su absorción por el cuerpo, si deja residuos, si es equivalente o mejor que otro compuesto existente en el mercado, cuál es la mejor vía de administración y la mejor dosis, etc. Se realizan ensayos en voluntarios y pacientes y se comprueba si son seguros y efectivos; toda la información es revisada por la Agencia Europea del Medicamento, la FDA americana o la autoridad correspondiente, que concede los últimos permisos para que entre en el mercado. Todo este proceso lleva años. Se estima que, de cada 10.000 moléculas que entran en el laboratorio de investigación básica, tras 10 o más años de ensayos y cientos de millones de euros, solo 1 podrá verse en las farmacias o administrarse a los pacientes en los hospitales. Es un proceso que los laboratorios pequeños no se pueden costear, ni siquiera la mayoría de los Gobiernos, así que en cuanto hay una molécula realmente prometedora, muchos prefieren ganar dinero vendiendo la patente o incluso la empresa entera a otra compañía más grande, ya que saben que nunca conseguirán los medios para llevar a cabo todo el proceso. Ese esfuerzo —10 años y 800 millones de euros— solo pueden hacerlo las grandes farmacéuticas. De hecho, la gran mayoría —por no decir el 99 %— de los antibióticos que utilizamos han sido descubiertos o se han desarrollado gracias a estas grandes empresas farmacéuticas.

Pero algunas enfermedades infecciosas sí son rentables para esas compañías, como el sida, causado por un virus, no por una bacteria. Hemos sido tan buenos investigando sobre el virus VIH que hemos conseguido que deje de producir una enfermedad mortal, consiguiendo que se transforme en una enfermedad crónica. Muchos enfermos tienen que tomar antirretrovirales el resto de su vida. Y las farmacéuticas encantadas. Los antirretrovirales son un ejemplo claro de medicamentos que tienen que tomarse durante mucho tiempo, no solo porque la enfermedad sea crónica, sino porque muchas de las personas son infectadas a una edad temprana, antes de los 30 años, por lo que tendrán que consumir estos fármacos durante años.

En el año 2007, un equipo de investigadores americanos publicó en la revista Clinical Infectious Diseases que el número de antirretrovirales contra el HIV aprobados por la FDA Americana para su uso en humanos era ya mayor que el número de antibióticos aprobados para tratar a todas las enfermedades juntas causadas por bacterias. En julio de 2004, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (por sus siglas en inglés IDSA) publicó un informe titulado: Bad bugs, no Drugs —bacterias malas, sin medicamentos—. En ese informe, la IDSA se hacía eco del problema de la falta de investigación en nuevos antibióticos. Para las empresas farmacéuticas hay otras patologías o enfermedades más interesantes. Por ejemplo, la hipertensión, la disfunción eréctil, la diabetes, la depresión, la obesidad, la artrosis, etc. Todos estos desastres de la salud aparecen en personas no muy jóvenes, pero duran el resto de la vida. Quién no ha oído hablar del sintrom o de la viagra. Estos fármacos contra enfermedades crónicas no curan, tan solo alivian los síntomas temporalmente, por lo que tienes que seguir tomándolos, comprándolos. Y las farmacéuticas encantadas.

Muchos diabéticos tienen que controlarse el azúcar o medicarse durante el resto de su vida. Y las farmacéuticas encantadas. Los adultos que quieren seguir disfrutando del sexo deben tomar la pastilla azul, o sus grandes competidoras Levitra y Cialis. Y las farmacéuticas encantadas. Beneficios eternos. En eso sí que vale la pena invertir. Una vez que la patente de la viagra expiró, al menos 10 compañías farmacéuticas se han lanzado a producir genéricos. Por si no hay muchos incentivos para investigar en antibióticos, otro factor que desanima actualmente a las empresas farmacéuticas a investigar en ellos son las políticas de control y reducción del uso de antibióticos.

Hay datos que indican que, por norma general, los países que menos antibióticos prescriben, o lo hacen de manera más adecuada, son los que menos antibióticos de amplio espectro usan y los que menos porcentaje de resistencias tienen. El uso prudente de los antibióticos (en inglés antimicrobial stewarship) es un conjunto de intervenciones dedicadas a optimizar su uso en los hospitales. Según una revisión publicada en la revista Clinical Microbiology Reviews en 2017 por científicos de EE. UU. y Canadá titulada «Uso de los antibióticos: cómo el laboratorio de microbiología puede enderezar el barco», el papel de los laboratorios de microbiología en los hospitales es encargarse de las 6 D: del diagnóstico, del drenaje de abscesos y de la retirada del tejido necrótico, de la droga, de la dosis, de la duración y de desescalar —reevaluando el diagnóstico rutinariamente—, y reducir la terapia a agentes orales o a antibióticos espectro más reducido.

Los programas de uso prudente de los antibióticos son de lo mejor que se nos ha ocurrido —ya que al utilizar de forma más racional los antibióticos los utilizamos menos y entonces aparecen menos resistencias—. Pero ojo, al utilizarlos mejor, los hospitales necesitan menos y por lo tanto también compran menos; y si los hospitales compran menos antibióticos éstos dejan de ser fármacos lucrativos para estas farmacéuticas. Otro problema añadido para la investigación en nuevos antibióticos por parte de las farmacéuticas es la pérdida de eficacia de estos medicamentos. Frente a todos, absolutamente todos los antibióticos, las bacterias han encontrado la manera de hacerse resistentes. Si hay muchas bacterias resistentes a un antibiótico, este ya no es eficaz, hay que dejar de venderlo y por lo tanto de producirlo. Hace años, cuando se descubría un nuevo antibiótico —en la época dorada—, al cabo de poco tiempo aparecían bacterias resistentes a él. Así que, cuanto más se utilizan —y los hemos utilizado mucho—más inservibles se vuelven; hasta el punto de que hay que dejar de utilizarlos, hay que cambiarlos por otros, o hay que inventar o descubrir unos nuevos.

Pero, como hemos visto, descubrir un nuevo antibiótico no implica necesariamente que lo vayamos a encontrar inmediatamente en los hospitales y en las farmacias. Cuando esto ocurra, ese antibiótico no será barato. Los antibióticos nuevos son más caros. Si ya tenemos problemas para utilizar esos nuevos y caros antibióticos a diario en nuestros hospitales, imaginen los problemas que tienen los países del tercer mundo para incorporarlos a sus tratamientos.

Casi todos los antibióticos conocidos salieron al mercado gracias a los estudios de su toxicidad en animales y humanos, y de su espectro de actividad antibacteriana. Es decir, que mataban bacterias malas pero no causaban excesivo daño en los tejidos de animales y personas. También se prestó atención a su farmacodinamia y su farmacocinética, es decir, qué pasaba con esas drogas una vez dentro del cuerpo, a qué tejidos llegaban y en qué cantidad, cómo eran procesadas por el hígado o los riñones, si actuaban de manera rápida o lenta, etc. Pero no se prestó suficiente atención al hecho de que podían ser mejores o peores a la hora de fomentar la aparición de bacterias resistentes o de seleccionarlas. Se buscaba que estos antibióticos curaran rápido y bien, pero nadie se preocupó en exceso en saber si seleccionaban muchas bacterias resistentes o pocas.

Saber cómo y cuándo van a hacerse resistentes las bacterias a un nuevo antibiótico es impredecible, porque la evolución bacteriana también lo es. Pero sabemos que tarde o temprano ocurre. La penicilina se descubrió en 1928, pero no comenzó a aplicarse a la población hasta 1941. Tan solo un año después ya se aislaron cepas de Staphylococcus aureus resistentes a esta droga. Las tetraciclinas se descubrieron en 1945 y las primeras bacterias resistentes a este antibiótico se identificaron en 1953, ocho años después. Los macrólidos aguantaron un año, desde 1952 hasta 1953. Las quinolonas se descubrieron en 1962 y la resistencia a ellas apareció en 1966. En 1973 aparecieron cepas resistentes a fosfomocina, tan solo cuatro años después de sus primeras aplicaciones. Los antibióticos monobactámicos comenzaron a utilizarse en 1979 y las primeras resistencias aparecieron tan solo 2 años después. Con otros antibióticos las bacterias lo han tenido más difícil, y desde que se comenzaron a utilizar masivamente o desde que se pusieron a la venta al público, pasaron muchos años antes de que las bacterias se hicieran resistentes a ellos. Las cefalosporinas se introdujeron en 1948, pero no aparecieron resistencias hasta 1966. Los glicopéptidos aguantaron desde 1953 hasta 1986 y los lipopéptidos desde 1987 hasta 2005. Pero inexorablemente, frente a todos los antibióticos, han aparecido bacterias resistentes a ellos. Invertir 10 años para obtener un fármaco que puede dejar de ser útil en 2 no parece muy buena idea.

Las empresas farmacéuticas que ven incrementadas sus expectativas al descubrir una molécula prometedora, y tener dinero para desarrollar el fármaco que la contenga, deben saltar un último obstáculo: la burocracia. Hay que obtener permisos, muchos permisos. Cada país tiene una legislación distinta y por lo tanto unas reglas diferentes para poder autorizar la puesta en circulación de un fármaco nuevo. A medida que se avanza en la consecución de un nuevo tratamiento aumentan los problemas.

Una de las medidas que parece que sería bien aceptada por la industria farmacéutica es la extensión de sus patentes de antibióticos prioritarios. Cuando una patente expira, ese medicamento ya puede ser producido y vendido por cualquier compañía farmacéutica como droga genérica, sin tener que poner un nombre de marca, lo que hace bajar el precio del producto. Disfrutar durante más tiempo de los beneficios económicos de la venta de estos antibióticos antes de que pasen a ser genéricos y los pueda fabricar todo el mundo —especialmente China e India— daría un poco más de aliciente a la investigación y desarrollo de antibióticos. La buena noticia es que estamos llegando a un punto en el que la regulación va a tener que ser cambiada sí o sí para acelerar el proceso de autorización de nuevos antibióticos. No sé cómo se hará, pero los pacientes no van a poder esperar todas estas trabas burocráticas en un futuro no muy lejano.

Para la mayoría de personas, incluídos los principales círculos políticos y empresariales del mundo, la amenaza de la resistencia a los medicamentos, o les parece un riesgo lejano y abstracto, o les es del todo desconocida. Solo con una mayor financiación se podrá alcanzar el nivel de competencia y los recursos necesarios para vencer la extraordinaria amenaza que representan las resistencias bacterianas. Una vacuna eficaz reduce las tasas de infección, disminuye la utilización de antibióticos y prolonga la eficacia de los medicamentos activos.

LAS SOLUCIONES

Está claro que el problema de la resistencia no tiene una única solución, sino que hay que incluir otras alternativas además del descubrimiento de nuevos antibióticos. Sumando esas alternativas podremos ralentizar la propagación de las superbacterias y tendremos tiempo para encontrar nuevos antibióticos o vacunas más eficaces. Por desgracia, lo único bueno que tiene el que no se descubran rápidamente nuevos antibióticos es que tampoco aparecerán nuevas resistencias a estos.

¿En qué invertiría para solucionar problemas de interés público? Lo tengo muy claro: en educación. Invirtiendo en educación se resolverían una cantidad enorme de problemas reales, simplemente con que la gente fuera más culta, más educada y más inteligente. Dedicaría durante 10 años, 10 veces más presupuesto a educación, utilizándolo con rigor, y aumentándolo año tras año. Así por lo menos los jóvenes de cada hornada saldrían con una cabeza más crítica, con más sentido común, con más espíritu de sacrificio, más ética, y podrían invertir su talento en mejorarlo todo. Gente más preparada haría un buen uso de los antibióticos, de los hospitales, del medio ambiente, cuidaría más su salud y todo esto repercutiría en el presupuesto de sanidad, un presupuesto que podría ser dedicado a mejorar los tratamientos actuales o a investigar en otros nuevos. Necesitamos mejorar la educación, desde las escuelas hasta la universidad. La gente con educación y pensamiento crítico entiende que invertir en ciencia es invertir en el ser humano y en el planeta.

Las personas tienen que aprender a no pedir antibióticos para catarros o gripes. Hay que enseñar que los antibióticos no solo tienen beneficios, sino también que pueden tener riesgos. Y los médicos —sobre todo los de atención primaria— deben decir que no y explicarlo. Algunos parece que solo si recetan antibióticos se quedan tranquilos. Y lo malo es que muchas veces se recetan antibióticos de amplio espectro, que potencialmente generan resistencias en más tipos de bacterias distintos. Y si nos recetan un antibiótico, que sea porque realmente nos hace falta y no porque el médico haya pensado tanto en el beneficio para el paciente como en el riesgo para la comunidad. Si hay beneficio para el paciente asumiremos su coste ecológico.

Hay que invertir mucho más en educación sobre la salud. Si mantenemos una vida saludable —lo que escuchamos siempre, pero no hacemos caso: deporte, dieta, no fumar, menos estrés, atención a los riesgos laborales, horas de sueño necesarias…—,tendremos menos opciones de ir al hospital. La mejor manera de no infectarnos con una superbacteria en un hospital es no enfermar para no tener que ir a que nos traten en ese hospital. Y por último están las organizaciones de consumidores y los medios de comunicación. Ambos deben actuar con rigor, amparados por verdaderos profesionales de la salud y científicos, evitando los titulares periodísticamente rentables que solo aumentan la confusión y el alarmismo sanitario.

Los pulmones

El humo del tabaco perjudica gravemente a nuestros sistemas respiratorio e inmunitario, pero desde hace un par de años sabemos también que hace a las bacterias más resistentes a las defensas humanas. En el laboratorio, los patógenos expuestos a humo de cigarrillos sobreviven mejor al ataque de nuestras células defensivas. Por si fuera poco, el tabaco agrava enfermedades como la EPOC o la fibrosis quística, que sienten especial predilección por acoger en los pulmones a patógenos como Haemophilus influenzae y Pseudomonas aeruginosa. En estos pacientes, las bacterias se adaptan muy bien a las condiciones del epitelio pulmonar, donde hay una excesiva secreción de moco que termina siendo también esputo. El tabaco es un vicio. Un vicio muy malo y difícil de dejar.

Al estudiar algunas especies de bacterias como Pseudomonas, nos damos cuenta de que la evolución es tan increíble como sofisticada. Estas bacterias tienen algunas armas especiales para luchar contra otras bacterias. Una especie de aguijones con los que pinchan a sus competidoras o a las células de los pulmones y les inyectan toxinas para matarlas. No se sabe al 100 %, pero estas jeringas podrían ser virus bacteriófagos que han sido reconvertidos por sus propias víctimas en espadas mortales. Un virus bacteriófago tiene básicamente una cabeza donde se encuentra su ADN y un sistema de inyección que cuando entra en contacto con la membrana de una bacteria actúa a modo de jeringa, inyectando ese ADN en el interior de la bacteria. Pues bien, algunas bacterias han reconvertido ese aparato inyector para su propio beneficio, para situarlo en su membrana a modo de espada y así poder matar a otras competidoras o a sus presas eucariotas. Además, podría ser que estos sistemas promuevan la formación de biocapas en la mucosa pulmonar, por lo que no sería muy descabellado pensar que Pseudomonas utilice estas armas para imponerse a las otras bacterias en los pulmones de pacientes infectados por fibrosis quística. Por si fuera poco, las bacterias de las biocapas formadas por P. aeruginosa en los pulmones de los enfermos con fibrosis quística resisten mucho más a los antibióticos que las bacterias normales.

Las manos

Hay que aprender a lavarse las manos correctamente, algo muy básico pero muy útil. Lavarse las manos salva vidas. Parece que solo los niños pequeños que juegan en el parque o en el jardín de casa deben lavárselas. ¿Y los mayores? No solo hay que lavarse las manos antes de comer, o cuando estamos preparando comida, también después de tocar a una mascota o a alguien que está enfermo. Los millones de dispensadores de desinfectante para manos a base de alcohol que hay en todos los hospitales del mundo no están de adorno. Los equipos de medicina preventiva y de enfermedades infecciosas de los hospitales saben que frotarse las manos con ellos es una buena manera de evitar buena parte de la transmisión de bacterias por contacto en los hospitales. Utilícelos todas las veces que sea necesario.

Formación y concienciación

Las sucesivas encuestas que se vienen realizando en Europa —como el propio eurobarómetro— han demostrado que las campañas para la concienciación de la población sobre el problema de las resistencias a los antibióticos no han surtido el efecto deseado. Quizás porque no han sido utilizadas masivamente campañas de radio y televisión o no han sido canalizadas a través de las redes sociales. Aun así, debemos incidir en estas campañas. Desde el año 2008, cada 18 de noviembre se celebra el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Esta iniciativa de la Unión Europea pretende crear conciencia en la ciudadanía sobre la amenaza que representan las bacterias resistentes para la salud pública y sobre la importancia del uso adecuado de los antibióticos. La información más completa de cómo luchar contra las enfermedades infecciosas y la resistencia a los antibióticos aparece en la web de la Organización Mundial de la Salud. No se deje abrumar por la cantidad de información que contiene, consúltela.