PELIGRO AL CUADRADO

Cambio climático y enfermedades infecciosas: peligro al cuadrado

Los términos cambio climático y calentamiento global están relacionados. Quizás uno de los primeros científicos en hablar de calentamiento global fue Wallace Smith Broecker en su artículo titulado: «Cambio climático: ¿estamos al borde de un calentamiento global pronunciado?, publicado en la revista Science en 1975.

El cambio climático es uno de los fenómenos que la gente corriente no termina de percibir, aunque últimamente se ha mejorado esta percepción. Necesitamos que la población tome más conciencia del problema para que pueda actuar contra él, y para ello, una vez más, la educación es clave. No estoy hablando de enseñar modelos matemáticos predictivos que poca gente entiende, estoy hablando de mostrar de forma clara algunas cosas, como por ejemplo la velocidad a la que los polos se están derritiendo, cómo las enfermedades respiratorias y las alergias están aumentando o cómo los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y devastadores.

La población mundial ha crecido tanto en las últimas décadas que la acción del ser humano afecta prácticamente a todos los rincones del planeta, directa o indirectamente. El cambio climático —a pesar de sus negacionistas— parece inexorable a la vista de los datos que manejan los científicos (que son los que saben). Cada vez escucharemos conjuntamente los términos cambio climático y salud planetaria. Seguro. Si usted tiene dudas sobre eso del cambio climático, le invito a que lea una publicación reciente que redactaron conjuntamente la Real Sociedad Británica (una de las sociedades científicas más antiguas del mundo) y la Academia Nacional de Ciencias de EE. UU. Solo tiene 36 páginas en su versión online. Si se ha leído este documento, podrá debatir tranquilamente con cualquier persona exaltada que crea que el cambio climático es un invento tras intereses extraños u oscuros.

Como bien se indica en ese texto, la evidencia del cambio climático es clara, pero, debido a la propia naturaleza de la ciencia, no podemos defender absolutamente todos los detalles que este fenómeno implica —al menos de momento—. Así, el cambio climático actual está causado por la actividad del hombre y está ocurriendo de manera más rápida que otros eventos similares ocurridos en el pasado, de manera que nos será más difícil adaptarnos a él. El calentamiento global es una tendencia a largo plazo. Esto implica que, aunque las temperaturas en algún momento —por ejemplo un año— sean inferiores al precedente, esto no significa que deje de existir esa tendencia.

El calentamiento global, en definitiva, significa atmósfera más caliente. Por dar un dato sobre temperaturas en la península ibérica, hablemos de Córdoba, una de las maravillosas ciudades del sur de España, donde suele hacer bastante calor en verano. En 2017 en esa ciudad, los termómetros —oficiales— han registrado durante 8 días consecutivos más de 41 ºC (3 días seguidos por encima de los 45 ºC). Imagine el lector que se encuentra en Córdoba, en Ourense o en Sevilla durante el día más caluroso de verano. Imagine ahora que no es un solo día, ni 7, sino que es todo el mes. Eso podría pasar perfectamente a medio o largo plazo. ¿Estamos ahora, Julio de 2024, en ese escenario?

Una atmósfera más caliente hace que se evapore más agua tanto de los océanos como de las plataformas de agua dulce de los continentes, como ríos y lagos. Ese vapor de agua elevado a la atmósfera tendrá una energía intrínseca muy elevada que le hará caer de forma más frecuente y más potente con el tiempo, lo que provocará tormentas e inundaciones. El ser humano, a través del llamado efecto invernadero, está llenando la atmósfera de dióxido de carbono (CO2). Añadir más CO2 a la atmósfera solo puede empeorar la situación. Aunque no tengamos ni idea de lo que es el dióxido de carbono, pensemos en el tubo de escape de un coche. Eso negro que sale a todas horas de todos los coches y camiones (no eléctricos, claro) sería una mezcla de gases producto de la combustión del motor y uno de ellos es el CO2. Ese CO2 no se escapa al espacio exterior, sino que se queda como una capa marrón flotando en atmósfera terrestre.

Piense en la boina de contaminación de Madrid, pero a escala planetaria. Esa boina de CO2 no deja escapar la energía en forma de calor de la tierra, y actúa literalmente como si fuera una manta con la que nos abrigamos cuando estamos en la cama. Por supuesto, el planeta lleva toda su existencia soportando cambios de temperatura, desde olas de calor hasta glaciaciones. Podemos extrapolar esto a cuando tenemos gripe y estamos en la cama. Hay momentos en los que sudamos y retiramos las sábanas y la manta ya que tenemos mucho calor por la fiebre. Pero en otros momentos, sin embargo, tiritamos de frío y nos tenemos que poner varias mantas encima. Imaginemos ahora que nuestro planeta tiene gripe, pero que cuando tiene fiebre y calor, en lugar de destaparlo para que no sude, le ponemos otra manta encima. Más calor. Eso es lo que hace la capa de gases invernadero sobre la Tierra, hacen el papel de una manta extra. Cuanto más tardemos en frenar la salida de CO2 a la atmósfera, más esfuerzo nos costará arreglarlo todo —retirar esa manta extra—, y también peores serán las consecuencias.

¿Cómo va a haber calentamiento global si en Chicago siguen cayendo nevadas con un metro de altura? El público en general, y sobre todo las personas de edad avanzada, no están concienciados seriamente sobre el cambio climático. Muchos ni lo conocen, ni lo comprenden, o simplemente no les preocupa porque no van a llegar a verlo. Otras personas no tienen tiempo para reflexionar sobre ello y siguen sin reciclar sus basuras y sus periódicos o comprándose coches de alta potencia sin pensar en el medio ambiente. Una gran mayoría piensa que la culpa de todo la tienen los coches, los aviones o los transportes de motor en general. Pero se ha comprobado que buena parte de la polución sale de nuestros hogares, principalmente porque son unas moles de hormigón que consumen energía y recursos, y engendran polución.

Hay algunas calculadoras de emisión de CO2 en internet donde usted mismo puede comprobar su huella de carbono, es decir, qué cantidad de este gas produce su actividad diaria —aunque no utilice el coche—. Por ejemplo, en un viaje a las islas Canarias, en el billete de avión la compañía

indica la cantidad de CO2 que se emite durante el viaje. De Madrid a Gran Canaria, 163 kg. Me imagino que todo depende de la distancia, tipo de avión, número de pasajeros, carga, etc. Pero en todo el mundo hay la friolera de unos 100.000 vuelos al día. A otras personas no les gusta la idea del cambio climático simplemente para llevar la contraria a los pesados de los ecologistas. ¿Y las grandes potencias? Muchas de las grandes potencias firman tratados por el qué dirán, pero no toman medidas serias y contundentes por miedo a lobbistas de grandes empresas o porque la economía global no se puede frenar en seco como pretenden algunos. Véase el reciente ejemplo de Donald Trump sacando a EE. UU. del acuerdo de París contra el cambio climático.

Pero, por otro lado, ya hemos tenido muchas cumbres sobre el cambio climático y la tasa de emisión de CO2 a la atmósfera no se ha reducido. Quizás en algunos países sí, pero, o son muy pequeños y pueden hacerlo fácilmente, o les está costando unos esfuerzos terribles.

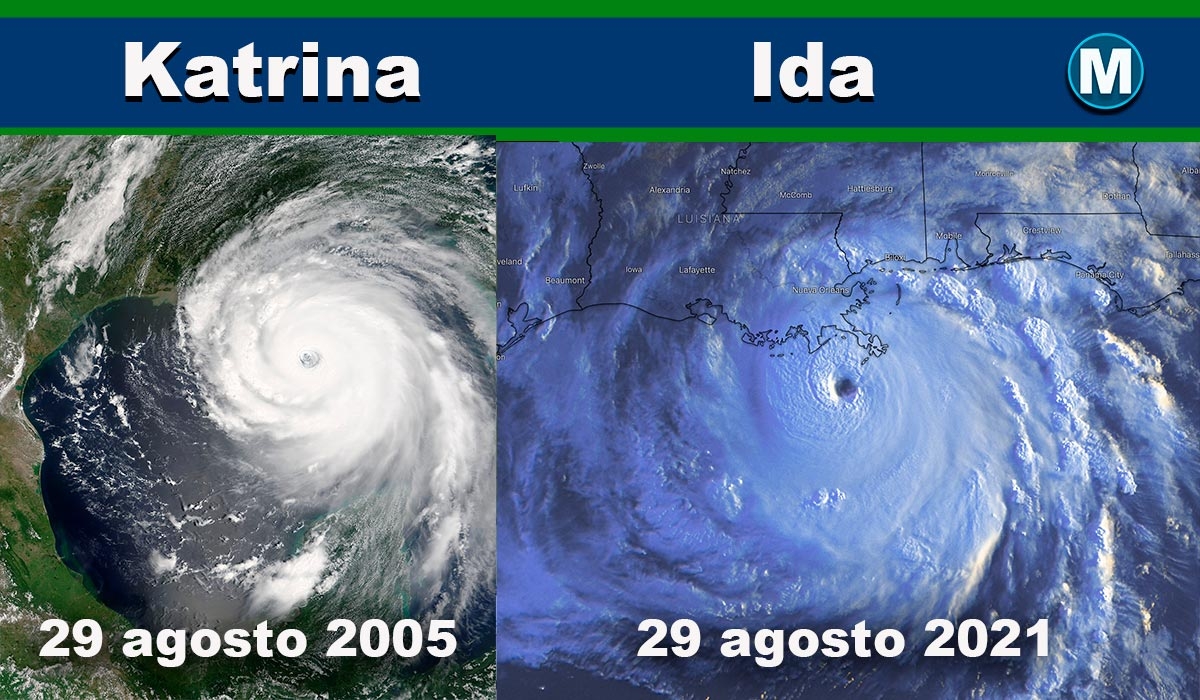

El huracán Katrina visto desde el espacio. Se dirigió hacia Nueva Orleans en 2005, causando estragos

Los científicos, aunque cada vez están saliendo más a la calle a divulgar su ciencia, no tienen voz ni voto y no pueden explicar a la población la verdad del asunto de una manera eficaz. Así que la cosa no pinta bien para este planeta que Carl Sagan denominó «un punto azul pálido».

Los negacionistas se oponen a la idea del cambio climático argumentando principalmente que es imposible que todo el planeta se vaya a colapsar en una especie de noche atmosférica aterradora debido a los gases de efecto invernadero. Pero el cambio climático que estamos experimentando muy lentamente hay que enfocarlo desde un punto de vista de cambio global, esto es, un fenómeno global pero que se expresa de manera diferente según las distintas localidades donde hay y habrá eventos climáticos extremos —o, dicho de otra manera, desastres climáticos—: lluvias torrenciales, sequías persistentes, ciclones, huracanes, grandes incendios, etc. Ahora mismo, Julio de 2024 en Madrid, las temperaturas alcanzan los 40º durante muchos días, fenómeno que no recuerdo tan persistente en muchos años.

Los cambios ambientales y su efecto en los distintos ecosistemas terrestres —incluidos los urbanos— pueden traer consigo un importante aumento cualitativo o cuantitativo de las enfermedades infecciosas. Los modelos que predicen el calentamiento global ya señalan claramente que los vectores de enfermedades de países tropicales —como los mosquitos— pueden aumentar su radio de acción más allá de los trópicos. No es muy complicado de entender. Cuanto más calor en zonas subtropicales, más bichos a los que les gusta el calor podrán desplazarse a esos lugares para pasar sus vacaciones, con lo cual poblaciones humanas que ahora están a salvo gracias a tan solo unos grados menos de temperatura media pasarán a ser las zonas de turismo de estos vectores. El aumento de temperatura no solo afectará a los vectores, sino también a los patógenos, por ejemplo, acelerando sus ciclos de vida o aumentando su concentración en algunos ecosistemas acuáticos.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés (IPCC) ha reconocido la importancia de los desastres naturales como una fuente de riesgos diversos para las comunidades en muchos lugares del mundo. Entre esos riesgos, cómo no, las enfermedades infecciosas. Por su parte, los centros para el control y la prevención de enfermedades (conocidos en su conjunto como CDC, una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU.) publicaron en 2012 una lista de enfermedades infecciosas que pueden ocurrir tras un desastre natural. Esta lista contiene algunas de las infecciones que aparecieron tras desastres, como el huracán Katrina de 2005 o las inundaciones de Pakistán de 2010, donde las infecciones gastrointestinales, de la piel y respiratorias camparon a sus anchas entre los damnificados. Las enfermedades infecciosas más comunes que aparecen después de un desastre de este tipo también incluyen malaria, tuberculosis, meningitis y sarampión.

La revista PLOS Currents Disasters publicó en 2013 algunos datos sobre el desastre de Pakistán. Entre el 29 de julio de 2010 y el 21 de julio de 2011 (el año después del desastre) se registraron más de 37.300.000 consultas médicas en las zonas afectadas. No, no he puesto ningún cero de más. Y de estas, más de la mitad correspondían a enfermedades infecciosas. Como el lector puede imaginar, se prescribieron unas cuantas dosis de antibióticos en la región durante ese año.

El huracán Harvey, a primera vista, parecía uno de los muchos huracanes que azotan el golfo de México entre verano y otoño. Pero no solo ha sido uno de los que más agua ha descargado desde que existen mediciones, sino que su comportamiento girando sin parar sobre el sur de Texas durante días ha sido muy probablemente favorecido por el cambio climático. Con más experiencia tras el Katrina, los científicos americanos comenzaron a identificar nuevos problemas causados por estos fenómenos extremos. Houston, unas de las mayores ciudades de EE. UU., permaneció inundada durante días. La gente no solo estaba expuesta al agua —piense en niños, ancianos, mujeres embarazadas con agua hasta la cintura—, sino también a patógenos. Las mediciones realizadas detectaron en las aguas cantidades exorbitadas de coliformes fecales —bacterias pertenecientes a la microbiota intestinal de hombres y animales—. Si hay coliformes fecales hay aguas residuales. Si hay aguas residuales, o hay mucha gente que hace sus necesidades en la calle, o es que el alcantarillado y las plantas de tratamiento de aguas residuales se han colapsado; que es precisamente lo que ocurrió, dejando a la población expuesta a una sopa de bacterias potencialmente dañinas. Por si fuera poco, en cuanto hay inundaciones, los roedores que se ven expulsados de sus hogares —o de los hogares de personas— campan a sus anchas tratando de buscar nuevas casas y alimento, y esto puede aumentar el riesgo de epidemias.

Por supuesto y de manera obvia, los fenómenos meteorológicos causados por el cambio climático pueden afectar directamente a las infraestructuras sanitarias perturbando el normal funcionamiento de los programas de control de enfermedades, allí donde los haya. Eso ocurrió tanto en New Orleans y Houston como en Pakistán. En un país rico y en un país pobre. Si se interrumpen o se retrasan los tratamientos para las enfermedades infecciosas, esto puede tener consecuencias epidémicas en las zonas afectadas. Además, el cambio climático va a contribuir al desplazamiento forzoso de poblaciones enteras de un sitio para otro. Hoy en día las migraciones están a la orden del día. Y en las noticias. Los factores de migración que conocemos son principalmente los socioeconómicos y los políticos, pero en el futuro el cambio climático agravará estos e introducirá otros nuevos.

El problema de la emigración forzosa no está precisamente lejos del problema de las enfermedades infecciosas, ya que el desplazamiento masivo de personas altera la incidencia y la distribución de estas. Las poblaciones del sitio A que se desplacen en masa tras un desastre ambiental pueden llevar sus agentes infecciosos nativos hacia el lugar B al que se dirigen, con lo que las poblaciones de destino recibirán esos nuevos agentes. Y al revés, las poblaciones de un lugar A que se desplacen a un lugar B estarán expuestos a patógenos que predominaban en B o con otros que se encuentren por el camino, con los que no han estado en contacto anteriormente. Parece claro que el calor que se avecina debido al continuado aumento de temperaturas no es lo único de lo que debemos preocuparnos. Si el cambio climático desplaza poblaciones humanas, también va a desplazar las enfermedades que tienen un origen zoonótico. Esto lo podemos certificar porque este tipo de enfermedades ligadas a animales ya ocurren donde ha habido cambios socioeconómicos rápidos debidos a la acción humana, como la deforestación.

Las investigaciones en distintos campos que se han llevado hasta ahora para determinar la relación entre el cambio climático y enfermedades infecciosas, sean estas emergentes, reemergentes o nuevas, muestran que las tasas de morbilidad y mortalidad están aumentando y que subirán más en el futuro. Así que podemos concluir que, debido al cambio climático, debemos prepararnos para cambios sustanciales en la distribución e incidencia de las enfermedades infecciosas. Usted puede decir: «Yo no lo veré», pero ¿y sus hijos o sus nietos?

Eso es a escala más o menos glocal, pero incluso centrándonos en lo fisiológico casi podríamos simplificar el asunto diciendo que, cuanto más estrés, malnutrición o cambios hacia temperaturas más extremas, peor para nuestro sistema inmunitario, y mejor para los patógenos en general y para las bacterias en particular. Me gustaría hacer alguna predicción general sobre qué patógenos aumentarán en número con el cambio climático, pero posiblemente se producirá un aumento de unos y una disminución de otros, dependiendo de cómo afecte el cambio climático a los ecosistemas donde habiten y a sus vectores u hospedadores, incluido el hombre.

¿Cómo podemos hacer frente a las enfermedades infecciosas que se avecinan? Habrá zonas del planeta más o menos vulnerables al cambio climático, pero tarde o temprano nos afectará a todos directa o indirectamente. Está claro que necesitamos pensar qué va a suceder a medio-largo plazo, pero hay que empezar a pensarlo ya. Desde luego debemos aumentar la vigilancia epidemiológica, campo en el que va a haber una cantidad enorme de puestos de trabajo de aquí a unos años. Debemos desarrollar sistemas de alerta de epidemias, especialmente en casos en los que se produzcan fenómenos atmosféricos radicales. Debemos proteger las instalaciones sanitarias y diseñar planes para que sufran los menores daños posibles o vuelvan a estar operativas cuanto antes tras un fenómeno climático extremo, como inundaciones o huracanes. Debemos tratar de reducir o vigilar los principales vectores de enfermedades en zonas en las que las temperaturas medias van a aumentar de lo lindo en las próximas décadas, que por desgracia parece que ya coinciden con zonas pobres o subdesarrolladas. El impulso del desarrollo económico y sanitario de estas zonas facilitaría una actuación más rápida y más útil en caso de desastres naturales. Solo así podremos reducir el riesgo de propagación de las infecciones y controlar rápidamente los posibles brotes.

En este artículo he intentado demostrar que el fenómeno del cambio climático, tan conocido actualmente, tiene también una gran repercusión en el aumento de las enfermedades producidos por patógenos. Así que se produce un peligro añadido, un peligro al cuadrado, que creo lo suficientemente importante para que todos seamos conscientes de ello...e intentemos poner remedio.

© 2024 JAVIER DE LUCAS