LA CARTA DE EINSTEIN

Desde que Einstein descubriera que tal cosa era teóricamente posible, los científicos buscaron un modo de transformar la materia en energía. Tenazmente, los científicos persistieron en su empeño, en parte por curiosidad y en parte porque creían firmemente en la veracidad de aquella ecuación de Einstein. ¿Y por qué no? Ya habían observado la conversión de la energía en materia: un electrón que girara en el interior de un acelerador de partículas se hacía más pesado conforme se aceleraba, exactamente como había predicho Einstein.

También habían perseverado porque las implicaciones eran muy elevadas; la potencial fuente de energía era tan prodigiosa como el propio universo material. Una vez que fueran capaces de aprovecharla, predecían alegremente los científicos, el mundo dispondría de un suministro ilimitado de energía limpia y barata. Sin embargo, hasta que llegara ese momento, seguiríamos obteniendo potencia a la manera antigua, quemando cosas. Por ejemplo, para generar potencia eléctrica la mayor parte de los países industrializados quemaban madera, petróleo o carbón; pero el proceso era sumamente ineficiente, esto es, una moderna planta que quemara un montón de carbón muy rico produciría energía suficiente para mantener funcionando una bombilla tan solo unas cuatro horas.

El carbón había tardado en formarse millones de años, como resultado del enterramiento natural de plantas muertas bajo capas y capas de pesadas rocas, quedando prensadas por los inexorables movimientos del desplazamiento de los continentes de la Tierra. Al quemar un montón de carbón, las energías solar y sísmica que se habían empleado en la formación inicial del carbón se liberaban en forma de energía térmica. Sin embargo, la ecuación einsteiniana de la masa y la energía nos prometía mayores rendimientos siempre que fuéramos capaces de descubrir el modo de convertir ese mismo montón de carbón al completo en energía (sin que quedaran cenizas). De hecho, un simple cálculo revelaba que tal transformación produciría suficiente energía para mantener encendida una bombilla no durante cuatro horas sino durante ¡1,68 billones de horas!

Al final, los científicos tardarían unas 297.840 horas (treinta y cuatro años) de duro trabajo en convertir la fórmula de Einstein en una realidad cegadora. Además, la clave de su éxito había aparecido muy a principios de siglo, poco después del descubrimiento de la radiactividad por parte de Antoine Henri Becquerel. En aquella época, los científicos se preguntaban cómo eran capaces el uranio y otros elementos de vomitar su radiación con semejante energía. ¿De dónde procedía toda esa potencia? Los científicos empezaban a sospechar que respondiendo a esa pregunta averiguarían el secreto de cómo convertir la materia en energía.

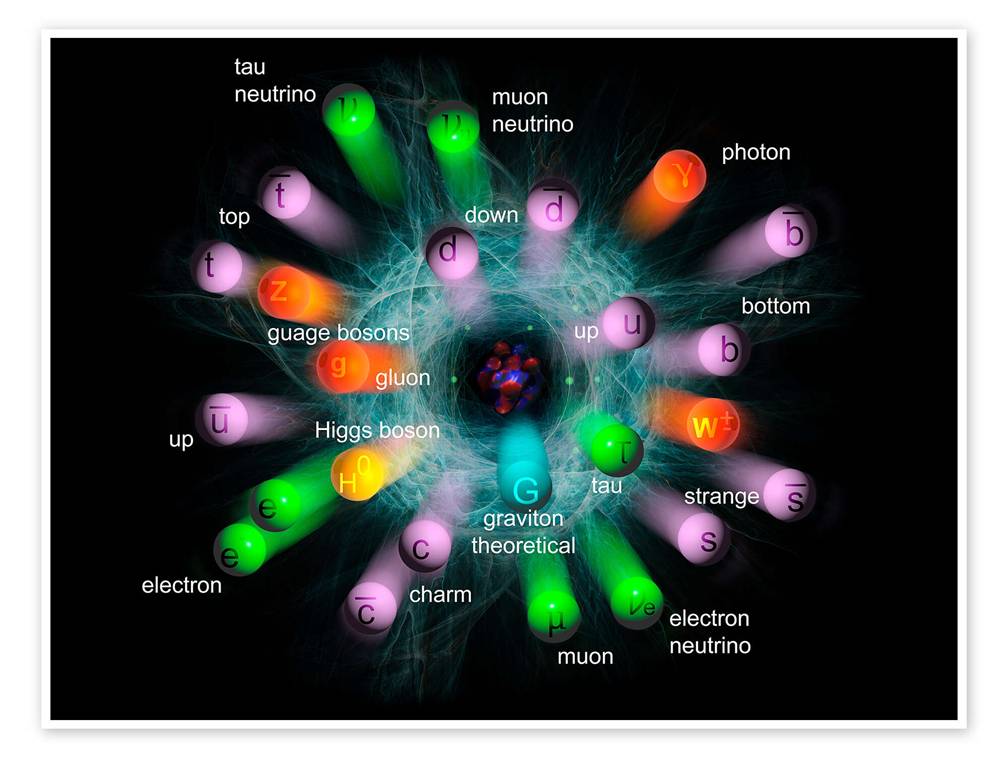

Finalmente, a principios de la década de 1930, encontraron la respuesta. Observando el interior del átomo de uranio (es decir, utilizando aceleradores de partículas para echar una mirada sin precedentes al mundo subatómico) fueron capaces de ver cómo era de verdad un átomo. Descubrieron que un átomo no era como una bola de billar monolítica; era un mecanismo elegante con diversas partes en movimiento. En esencia consistía en un núcleo de protones y neutrones rodeado de un enjambre de electrones... no muy diferente de una colmena con su inquieto enjambre de abejas alrededor. Los neutrones, como su nombre indica, eran partículas extremadamente pequeñas que se comportaban como si fueran eléctricamente neutras. No se repelían entre sí; es decir, aunque se apretaran muchos neutrones unos contra otros en el interior de un núcleo atómico, no hacían ningún intento por escapar.

No así los

protones: a diferencia de los neutrones, estas partículas subatómicas tenían

una carga eléctrica positiva. Hacía tiempo que los científicos habían

descubierto que cargas similares se repelían siempre entre sí; por ello los

protones se resistían de modo natural a mantenerse confinados dentro de un

núcleo atómico. Lo único que les mantenía encarcelados era una fuerza nuclear

ligeramente superior (una especie de pegamento nuclear invisible) que ni

siquiera funcionaba siempre. En los núcleos de mayor tamaño había demasiados

protones que se repelían mutuamente como para que la fuerza pudiera retenerlos;

en tales casos, algunos de los protones se las arreglaban para escaparse.

Era como intentar abrazar un montón de muelles de colchón. Inevitablemente, si el montón era demasiado grande, algunos de los muelles se escurrirían y saldrían volando. Los científicos llegaron a la conclusión de que aquellos que escapaban del núcleo a alta velocidad eran precisamente los constituyentes de la radiactividad. A tal importante revelación, siguió la invención de distintas maneras de pesar los núcleos inestables, radiactivos. Además, esos procedimientos meticulosos llevaron a una sorprendente observación sobre los núcleos radiactivos haciendo que el mundo avanzara un paso más en la era atómica.

Después de expulsar una partícula subatómica, según observaron los científicos, un núcleo radiactivo siempre pesaba menos en una cantidad mayor que la masa de la partícula que se había escapado. Era evidente que las partículas radiactivas lograban escaparse robando una parte de la masa del núcleo y transformándola en energía, intercambio completamente de acuerdo con la ecuación de Einstein. Antropomórficamente hablando, era como si los protones fueran retoños de una familia cuya repulsión mutua fuera tan intensa que se hacía visible. En tal caso, se podía decir que su peso combinado era el resultado de sumar sus masas más lo que pesaba su tensión mutua. Por ello, cuando uno de los retoños huía, la familia que quedaba pesaba un tanto menos: esa cantidad equivalía a la masa del huido más su parte alícuota de la tensión material que producía.

Por ello, y en cierto sentido, los científicos de los años treinta habían descubierto que la radiactividad era una manera de rebajar la tensión de un núcleo pesado y no funcional. Por ello, siguieron razonando, si el núcleo era tan grande y tan tenso como para estar al borde de una crisis nerviosa, podría ser cosa sencilla hacer que se rompiera por completo, cosechando a continuación la emisión de energía histérica que debía resultar de esa crisis. En ese momento, y reforzados por un plan tan sumamente bien definido, los científicos volvieron su mirada al uranio. Extraído de la pecblenda, el elemento uranio representaba el átomo más grande descubierto en la naturaleza; su núcleo se componía de noventa y dos irascibles protones luchando por desprenderse.

Pero ¿cómo se hacía eso de fragmentar un núcleo? Hasta en el caso de un núcleo tan «grande» como el uranio, la tarea parecía requerir unas herramientas impensablemente pequeñas. Era infinitamente más difícil que, por ejemplo, partir limpiamente un grano de maíz, teniendo en cuenta que el núcleo de uranio no tenía más que la diez trillonésima parte de un centímetro de diámetro.

En un principio, los científicos intentaron bombardear el núcleo de uranio con un electrón, pero aquella bala diminuta resultó ser excesivamente débil para la tarea. Intentaron también bombardearlo con un protón a alta velocidad, pero la fuerza repulsiva de los propios protones del núcleo nunca permitía que se acercara lo suficiente como para producir efecto alguno. Finalmente, en 1934, los científicos probaron con un neutrón (la única otra bala subatómica que se conocía en esa época), ¡y resultó! Al ser eléctricamente neutro, el neutrón era capaz de infiltrarse en la familia de protones que se repelían mutuamente y separarlos. En ese proceso, el núcleo radiactivo era capaz de soltar un suspiro de alivio, por así decir, soltando una energía cien mil millones de veces mayor que la que se podía obtener a partir de la combustión corriente y ya pasada de moda.

Fue una confirmación contundente, treinta años más tarde, de la ecuación de Einstein. Y más todavía: fue un descubrimiento similar al del fuego. Por primera vez en la historia, habíamos descubierto un modo de liberar la energía embotellada en los núcleos atómicos desde los tiempos de su creación hacia miles de millones de años.

El físico italiano Enrico Fermi fue el primero en romper núcleos con neutrones, aunque no se dio cuenta en un primer momento. Eso mismo le ocurrió a la pareja francesa Irene y Frédéric Joliot-Curie y a otro par de científicos alemanes, Otto Hahn y Franz Strassmann: increíblemente, todos ellos habían logrado dividir el núcleo de uranio pero ninguno se dio cuenta de modo inmediato. Esas eran las extravagancias de su complejo esfuerzo. Hasta enero de 1939, cinco años después de producirse, los físicos no comprendieron lo que habían hecho. Sin embargo, incluso entonces y aunque la noticia de su logro se recibió con emoción y se celebró en toda la comunidad científica, no consiguió conmover en absoluto a los no científicos.

Los científicos habían descubierto una manera de liberar al núcleo de uranio de su tensión natural por medios artificiales, pero para la mayoría de la gente se trataba de una cuestión académica. Sus problemas estaban centrados en las tensiones políticas que se daban en otras partes del mundo: Japón, Italia y Alemania llevaban ya unos años demostrando su intención de dominar el mundo. El 1 de septiembre de 1939, el ejército nazi de Hitler invadió Polonia e inmediatamente después el mundo se encontró en estado de guerra. Más aún: con igual rapidez los científicos que hasta hacía muy pocos meses habían conseguido romper los núcleos de uranio radiactivo empezaron a preocuparse: Hitler había suspendido por completo la exportación de uranio procedente de Checoslovaquia, que había sido ocupada por los nazis. Por ello, los científicos supusieron que los cerebros de confianza de Hitler debían de haber descubierto el poder de la física de Einstein.

Después de intentar sin éxito que la Marina de Estados Unidos se interesara por su reciente tour de fuerza atómica, Enrico Fermi y otros decidieron consultar al único científico cuya estatura mundial podría cambiar las cosas. Fue en el verano de 1939 cuando el grupo salió hacia New Jersey: iban a visitar al profesor Albert Einstein. Einstein había llegado a Estados Unidos en 1933 y ya había decidido quedarse cuando el 7 de abril Hitler decretó la expulsión de los judíos de todos los puestos clave de Alemania. Antes de aquello, en el año 1921, a Einstein se le había concedido el premio Nobel de Física aunque, curiosamente, no por su Teoría de la Relatividad Especial. Lo había recibido por su participación en el desarrollo de la mecánica cuántica, una teoría del comportamiento atómico que era aún más arcana que la propia relatividad. Einstein se había convertido en el científico más famoso y mundano de la era moderna. Se codeaba con la realeza, se trataba con presidentes y se convirtió en una estrella de los medios de comunicación...ávido de cámaras y prestándose incluso a posar con personajes célebres de Hollywood.

En 1933 aceptó un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton (New Jersey). Se había sentido atraído por el entorno rural y tranquilo del instituto y la compañía de antiguos amigos que también se mudaban allí para eludir la garra de los nazis al otro lado del océano. Como ellos, había renunciado a su nacionalidad alemana aunque en ese momento, a la vista de la megalomanía demoníaca de Hitler, Einstein ya había comenzado a preguntarse si no debería hacer algo más que eso. Durante la mayor parte de su vida, Einstein había sido un marginado científico, social y políticamente. Una y otra vez se había referido a sí mismo como un «apátrida» y había terminado por ser ciudadano de un país políticamente neutral: Suiza.

Durante la Primera Guerra Mundial, el inicio del siglo, y mientras el ejército alemán se abría paso por la fuerza en toda Europa, la mente de Einstein se había abierto paso en la ciencia, arrasando el paisaje intelectual con una nueva teoría tras otra; había sido capaz de ignorar todos los violentos conflictos que le rodeaban. «Comparado con el trabajo, sus problemas de la vida cotidiana no parecían excesivamente importantes —recordaba Philipp Frank, un físico que había trabado amistad con Einstein durante esos años de guerra—. Lo cierto es que le resultaba difícil tomárselos en serio.» Solo después de aquella atroz guerra se vio obligado Einstein a tomarse en serio la creciente influencia de los nazis. Aunque solo fuera porque estos habían presionado a las universidades para que abandonaran la enseñanza de aquella física judía y volvieran a la enseñanza y a la práctica de la física alemana.

Uno de los primeros conversos, el físico Philipp Lenard, había insistido en que la práctica de la ciencia era «racial, y condicionada por la sangre». La física alemana era superior porque, según sus propias palabras, era «la física de los que habían sondeado las profundidades de la realidad, buscadores de la verdad, la física de los mismísimos fundadores de la ciencia». Einstein se había quedado de piedra ante semejante giro de los acontecimientos. Durante toda su vida se había ido acostumbrando a vivir en su propio mundo, estuviera donde estuviera y sucediera lo que sucediera a su alrededor. Pero estas acusaciones (que, como en el caso de Lenard, las hacían algunos de sus colegas más apreciados) le habían sacado de su burbuja introspectiva como no le había ocurrido nunca, ni siquiera en el Gymnasium Luitpold o durante la propia gran guerra. Había sido la mayor revelación de rebeldía que aquel renegado había hecho en sus cuarenta años de vida: Albert Einstein el científico había descubierto a Albert Einstein, el judío.

En ese momento, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, estuvo tentado una vez más (y casi sucumbió a la tentación) a mantenerse al margen y concentrarse en su investigación. Pero su crudo despertar tras la Primera Guerra Mundial le había hecho darse cuenta de que desear sin más la paz no era suficiente; había que trabajar para conseguirla. Einstein se había convertido en una especie de activista de la paz, lo que significaba que después de escuchar cuidadosamente al grupo de científicos ansiosos que le visitó aquel día de julio de 1939, se quedó con una mezcla de sentimientos. En efecto, le pedían su ayuda para desarrollar un instrumento de guerra, aquello que tanto odiaba. Y sin embargo, se daba cuenta de que si los aliados pudieran derrotar a Hitler creando una bomba atómica, sería utilizada como instrumento para la paz.

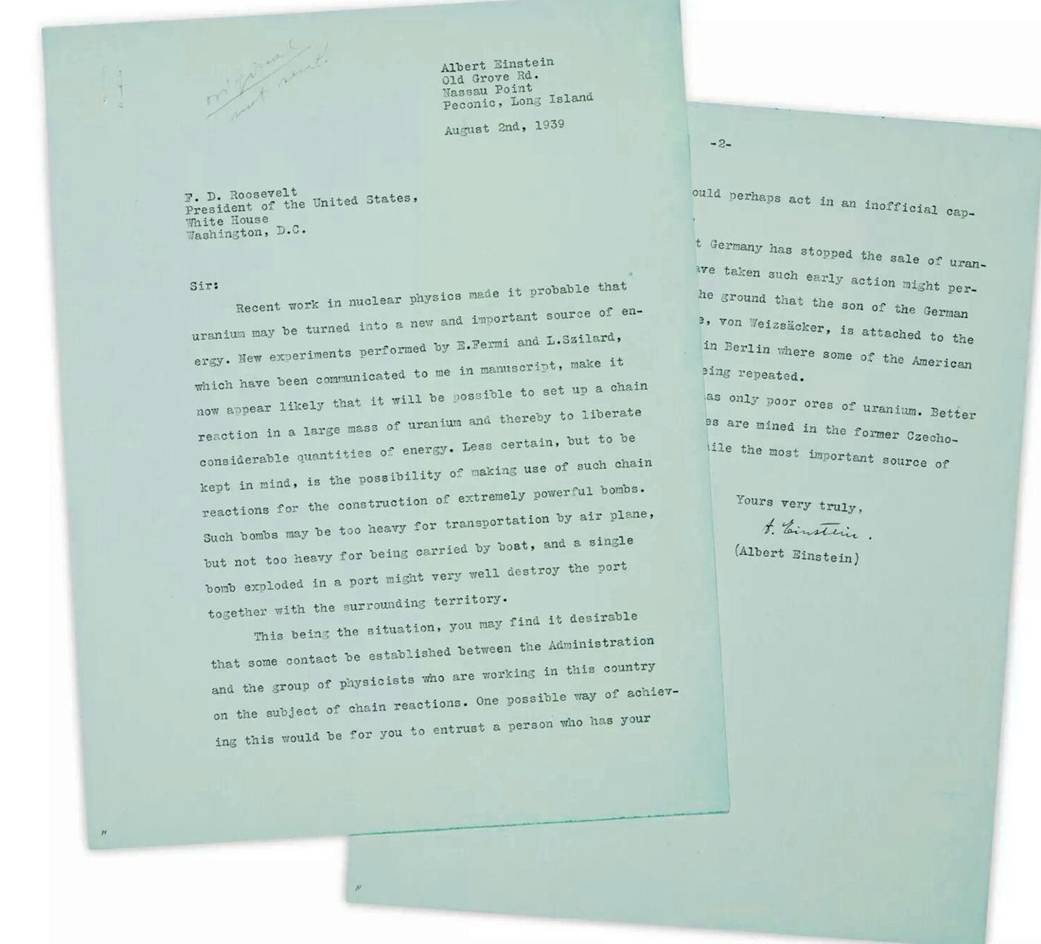

Finalmente, el 2

de agosto de 1939 aceptó escribir una carta al presidente de Estados Unidos,

Franklin Roosevelt:

“Señor: ciertos trabajos recientes... que me

han sido comunicados en manuscrito, me llevan a esperar que el elemento uranio

pueda convertirse en un futuro inmediato en una nueva e importante fuente de

energía...

En la carta,

Einstein instaba a Roosevelt a proporcionar fondos para una posterior

investigación sin demora. Y por si acaso el presidente no comprendía esa

necesidad urgente, la concluía con esta ominosa advertencia: ...”Que Alemania

ha interrumpido ya la venta de uranio de las minas checoslovacas...” podría

quizá entenderse sobre la base de que el hijo del subsecretario de Estado

alemán, Von Weizsacker, está relacionado con el Instituto Káiser Guillermo de Berlín,

donde se está repitiendo ahora parte del trabajo norteamericano con el uranio.

Cuando el presidente Roosevelt leyó la carta, reaccionó como la mayoría de los políticos ante cualquier sugerencia: formó una comisión para reflexionar sobre la cuestión. En noviembre, la comisión informó al presidente recomendándole que hiciera lo que los científicos le habían recomendado. En cuestión de días, cientos de científicos que trabajan en las universidades y en los laboratorios de todo Estados Unidos (muchos de ellos refugiados europeos) se pusieron a la enorme tarea de dar vida al arma más destructiva que la humanidad había concebido.

Se tardó cinco años, costó dos mil millones de dólares y necesitó de miles de personas, pero el 16 de julio de 1945 estaba listo para la prueba el resultado de todo aquel esfuerzo y todo aquel gasto. Einstein, que a lo largo de todos esos años había permanecido en el instituto trabajando en una de sus nuevas teorías, prefirió no estar en el lugar de la prueba. El ingenio iba a ser detonado en medio del desierto de Nuevo México, en la base aérea de Alamogordo, a más de treinta y dos kilómetros de la población más cercana.

Nadie sabía qué se podía esperar, de modo que los científicos fueron cautelosos en sus preparativos. El joven físico que había dirigido el diseño y la construcción del ingenio, J. Robert Oppenheimer, estaba encerrado en una casamata a quince kilómetros del lugar. Con él se encontraban los altos directivos civiles del proyecto y uno de los directores militares: el general Thomas Farrell. Los operarios habían trabajado toda la noche preparando la prueba de la mañana y en cuanto el sol surgió por el horizonte, todo el mundo tenía una vista despejada de la torre de detonación. Comenzó la cuenta atrás y al llegar a cero, la explosión del ingenio encendió el mundo, de forma parecida a como lo hiciera el propio Einstein de joven cuarenta años atrás.

«Los efectos luminosos empobrecen cualquier descripción —escribiría Farrell más tarde—. Todo el campo se iluminó con un proyector muchas veces más intenso que la luz del sol de mediodía. Era dorado, púrpura, violeta, gris y azul. Iluminó todos los picos, las hendiduras y los riscos de la cercana cadena montañosa con una claridad y una belleza que no pueden describirse pero que hay que ver para imaginarla.»

Oppenheimer se sintió aliviado de que su proyecto hubiera tenido éxito, pero también se asustó y se le pasó el entusiasmo con lo que vio: «Me he convertido en Muerte», dijo para sus adentros, citando las escrituras védicas. «En un destructor de mundos.» Farrell expresó sentimientos similares, explicando que a continuación de la onda expansiva de la poderosa bomba llegó «el horroroso rugido que advertía del Juicio Final y que nos hizo sentir que éramos insignificantes seres blasfemos al atrevemos a jugar con las fuerzas que hasta entonces habían estado reservadas al Todopoderoso».

Cuando Einstein supo la noticia, se vio reconfortado por la posibilidad de que aquella horrorosa creación pudiera acobardar al enemigo y obligarle a rendirse, consiguiéndose así la paz. Pero tres semanas después, cuando Einstein y el mundo entero vieron lo que aquella nueva bomba había hecho en la ciudad japonesa de Hiroshima (y en Nagasaki, tres días después) el propio Einstein se vio obligado a pensárselo por segunda vez. Lamentaría, retrospectivamente, haber «cometido un gran error en mi vida... al firmar la carta recomendando al presidente Roosevelt que se fabricaran esas bombas».

Toda su vida había

adorado Einstein la curiosidad natural de la mente sobre el mundo físico.

Mientras otros a lo largo de la historia habían luchado por su derecho a ser

libres o a celebrar libremente el culto de su elección, él había luchado con el

mismo denuedo y la misma tenacidad por el derecho a tener una curiosidad sin

trabas. Durante aquella lucha de toda su vida, había llegado a albergar un

abierto desprecio por las escuelas de su época; escribía: «En verdad, es

prácticamente un milagro que los modernos métodos de enseñanza no hayan estrangulado

por completo la sagrada curiosidad de la mirada inquisitiva; porque esa

delicada plantita...se yergue fundamentalmente necesitada de libertad; sin ella

se va al garete y se pierde sin remedio».

Sin embargo, y por segunda vez en su vida, las consecuencias de la guerra habían obligado a Einstein a hacer un inesperado descubrimiento de sus creencias personales. Las bombas A descargadas sobre Japón (y que pronto llevarían al término de la guerra mundial) habían liquidado su nada matizada adoración por la inquisitiva mirada humana. Con sus propios ojos veía entonces un aspecto no tan sagrado de la curiosidad: supo que si esa delicada plantita no se nutría con cuidado y con compasión entonces seríamos nosotros, los seres humanos, los que nos iríamos al garete y nos perderíamos sin remedio.

Al acabar la guerra, Einstein se sumergió en su mundo propio una última vez. Sin embargo, haber visto la luz no disminuyó su curiosidad científica al igual que aquella epifanía sufrida después de la Primera Guerra Mundial no le hizo menos judío; al contrario. Al terminar la Primera Guerra Mundial se había convertido en un sionista declarado. Tanto que, de hecho, en 1952 y a la muerte de Chaim Weizmann, los israelíes le pidieron que se convirtiera en su nuevo presidente, honor que declinó respetuosamente. Ahora, al final de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en valedor celoso de otra causa: Einstein quería dar con una única teoría que pudiera explicarlo todo en el mundo físico, una especie de oráculo científico capaz de dar todas las respuestas a todas las preguntas que pudieran pasar por la mente humana. Los físicos la denominaron Teoría del Campo Unificado, o Teoría del Todo.

Con el paso de los

años, y aunque su mente siguió activa, su cuerpo envejeció y se debilitó.

Finalmente, murió el 18 de abril de 1955 en medio de su esfuerzo infructuoso

para dar con todas las respuestas. Al final, Oppenheimer recordaba: «En él

siempre había una maravillosa pureza a la vez infantil y profundamente tenaz».

La curiosidad infantil de Einstein siempre le había hecho una persona aparte.

Aunque la mayoría de los humanos nacen con una curiosidad sin límites, suelen

ir desprendiéndose de ella conforme van creciendo; en tal sentido, Albert

Einstein nunca había terminado de madurar por completo. En los años siguientes,

muchos se fijaron en aquel hombre extraordinario y cuestionaron su implicación

en la creación de la bomba atómica, como él mismo había hecho antes.

La discusión se hizo todavía más penosa después del año 1952, cuando los científicos norteamericanos probaron el primer ingenio termonuclear (precursor de la bomba de hidrógeno) cientos de veces más letal que las bombas A empleadas en Japón. Inevitablemente, los críticos culparon a la ciencia (y a los físicos en concreto) de introducir a la humanidad en la era atómica que ahora ponía en peligro el futuro de todo el planeta. Se lamentaban de que la vida había tardado en evolucionar miles de millones de años y solo costaría unos pocos minutos que las terribles armas nuevas de la ciencia la barrieran por completo.

Aun estando estas recriminaciones perfectamente justificadas, los críticos pasaban por alto la importantísima afirmación darwiniana de que durante el curso de nuestra evolución hemos retenido solamente aquellos rasgos que realzaban nuestra probabilidad de supervivencia. Si la teoría de la evolución natural era correcta, por tanto, era absolutamente posible que la curiosidad, lejos de ser nuestra némesis, resultara ser precisamente nuestra salvación. Lo cual no equivalía a decir que, a lo largo del camino, no pudiera haber muertos por la curiosidad. A lo largo de la historia documentada, cientos de miles, seguramente millones, de personas inocentes habían perdido la vida por ser excesivamente curiosas. Pero si la curiosidad no servía en último extremo a ningún propósito útil, entonces ¿por qué había surgido tan irreprimible pulsión y por qué había persistido hasta nuestros días?

Seguramente la curiosidad no era el único rasgo de dos filos que habíamos adquirido en el curso de nuestra evolución como especie. Peligros similares los había inherentes a esos otros aparentemente indomables impulsos humanos: el hambre y el sexo. Es decir, que las personas enfermaban o morían de manera habitual por comer alimentos en mal estado o por mantener relaciones con personas enfermas y, sin embargo, nadie había propuesto prescindir de nuestra hambre o de nuestra libido. En resumen, que la necesidad de preguntar parecía estar en nuestros genes junto con la necesidad de comer y de reproducirnos. Era incluso posible que esa curiosidad nos guiara a cierto destino específico (fuera entre las estrellas o aquí en la Tierra) a cierto lugar y a cierto momento especiales que nos enseñaran todo lo que siempre hemos querido saber del mundo natural y sobre cómo sobrevivir en él de la mejor manera posible.

De ser así, la

curiosidad de Albert Einstein habría conseguido llevar mucho más allá nuestra

caza carroñera de respuestas genéticamente determinada, mucho más lejos que

nadie, aunque es más que posible que nunca se arrepintiera de la carta que le

envió a Roosevelt. Comprensiblemente, hoy muchas personas se muestran tan

ansiosas en esas mareantes alturas y por el precario paisaje que se divisa

desde ellas, que están deseando volver a bajar. Pero si la ciencia nos ha

enseñado algo durante los pasados dos mil años es precisamente esto: aislarse

de las consecuencias de nuestra curiosidad, consecuencias que conmueven los

cimientos de la Tierra, es tan imposible como viajar en el tiempo y, casi con

toda probabilidad, tan indeseable como invertir el sentido de la evolución.

© 2025 JAVIER DE LUCAS